1951年2月21日至26日,世界和平理事会首届会议在柏林举行,中国代表梅汝璈在会议上发言。新华社发

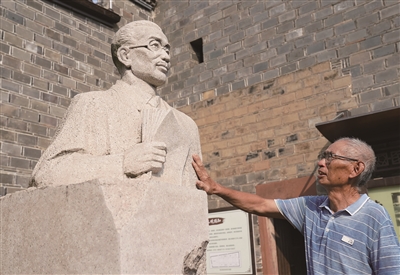

8月1日,78岁的梅氏家族长辈梅华林在梅汝璈故居院中瞻仰梅汝璈雕像。新华社发

商报记者 虞洪波 综合报道

80年前的8月15日,日本宣布无条件投降。

日本投降后,中国法官梅汝璈代表四万万同胞,参加了同盟国设立的远东国际军事法庭对日本战犯的审判,史称“东京审判”。审判长达2年7个月,历经818次开庭。在这场正义与邪恶的较量中,梅汝璈唇枪舌剑,最终以一票定乾坤,将东条英机、土肥原贤二、板垣征四郎、松井石根等7名甲级战犯送上绞刑架,捍卫了国际公平和正义。

●埋下正义种子

从小痴迷武侠小说中的大侠

1904年,梅汝璈出生在江西南昌名门梅氏家族。

那时的梅汝璈,和许多热血少年一样,痴迷于武侠小说。书中那些劫富济贫、扶危救困的大侠形象,在他幼小的心灵中埋下了伸张正义的种子。这份痴迷促使他在读小学时做出了一个大胆的举动。

受武侠小说影响,他偷偷从家里拿了些钱离家出走,还留下一封信告别父母,信中说自己要前往峨眉山拜峨眉老道为师,立志学武行侠仗义。家人发现后心急如焚,四处寻找。

而他乘坐的火车还没到九江,身上的钱就被偷走,身无分文的他无奈之下只能折返回家,此事也成了大家一时的笑谈。

学成回国后成为法律人

虽然家境不错,但父亲对他要求严格。

1916年,12岁的梅汝璈考取了北京的清华学校(清华大学前身)。

1924年,梅汝璈赴美留学,先后就读于斯坦福大学、芝加哥大学,并于1928年底获得芝加哥大学的法学博士学位。读博期间,他以实际行动响应北伐革命。

1929年,梅汝璈学成归国,先后在山西大学、南开大学、武汉大学、复旦大学任教,讲授英美法、政治学、国际私法等课程。

抗战爆发后,他坚守教育岗位,不仅传授法律知识,更身体力行地教导学生做有骨气、知耻辱的中国人。

日本投降后,1946年5月3日至1948年11月12日,美、中、英、苏等11国在日本东京开设远东国际军事法庭,审判日本军国主义统治集团。梅汝璈作为中国法官赴东京参与审判,是该法庭11名法官中唯一的中国人。

●化身正义力量

始终维护法律权威与祖国尊严

审判期间,梅汝璈始终坚持法律原则与家国情怀,在法官席位之争、起草判决书和坚决死刑处罚等关键时刻维护了法律的权威与祖国的尊严。

法官席位之争:

商讨法官座次时,由于远东国际军事法庭宪章上没有明文规定,法庭庭长、澳大利亚法官韦伯爵士想让英美法官坐在他的左右手,便提议法官席次应以美、英、苏、中、法为序,对此梅汝璈认为“其用意是要英美两国居中,排挤中国”。

梅汝璈提出,法官的座次应按受降国签字的顺序排列,这样中国和美国便分处第一、二位,分别位于庭长两侧。

但直到开庭前一天彩排前,庭长依旧不采纳梅汝璈的提议。

对此,梅汝璈在法官休息室愤怒地说:“我拒绝接受这种不合理的安排。在日本的侵略战争中,中国受侵略最深,抗战最久,牺牲最大。而英国只是一味地忍受和投降,中国绝不能接受排在英国之后!”随即,他脱下黑色丝质法袍,准备离开休息室拒绝出席彩排以示抗议。

由于梅汝璈的据理力争,法官们不得不作了最后表决,同意入场顺序和法官座次按照梅汝璈的提议排定。

起草判决书:

在法庭最后的环节——判决书的撰写问题上,有人主张判决书应统一书写。梅汝璈却坚持认为,有关日本军国主义侵华罪行的部分,中国人受害最深,最明白自己的痛苦,因此这一部分应当由中国人自己书写。

梅汝璈在助手的帮助下,倾注大量心血撰写了300余页的判决书初稿。他主张判决书应单设一章对南京大屠杀予以说明,这获得了法庭的同意。

这部长达60万言的判决书罗列的内容不仅有犯人罪名和所受刑罚,也将诸多记录日军侵华暴行的铁证永远留在了历史中。

据远东国际军事法庭认定,在南京被日军占领后的6个星期中,南京市内发生了两万起左右的强奸事件。这是侵华日军在“慰安妇”制度下实施暴行的有力罪证。

1948年11月10日,法庭正在宣判时,梅汝璈致电南京外交部,表达了他为同胞伸张正义时的自豪感:“日军在各地之暴行,则另列专章。在叙述日本对外侵略事实经过之四百数十页中,‘对华侵略’部分,为璈所亲自主稿,提出约一百五十页,占篇幅半数以上。对于十七年来交综复杂之中日关系,论列至详。是非曲直所在,将可大白于天下后世,私衷引为慰快。”

坚持死刑处罚:

量刑阶段,法官们对是否判处战犯死刑这一问题产生了很大分歧。庭长韦伯建议将战犯流放到荒岛,而信奉宗教的印度法官巴尔竟主张将全体战犯无罪释放。

梅汝璈陈述了协调不同国家法官意见的困难:“所嘱之事,自当特别注意,并在可能范围内努力推动。唯拟判工作进行迟缓,其主因实为案情庞大,卷宗浩多,以及十一国同人见解分歧,常陷僵局,调协折冲,颇费时日。”

梅汝璈与中国检察官们表示,假如不能严惩战犯,假如正义得不到伸张,假如不能对饱受日本侵略者欺凌的亿万同胞有所交代,我们唯有蹈海而死以谢国人。

最终,在梅汝璈的不断周旋下,11名法官在投票时以6张同意票,即一票的微弱优势,通过了将东条英机等7名甲级战犯送上绞刑架的提议。

●投身建设事业

新中国第一部宪法提出过建设性意见

1948年底,东京审判工作结束后,南京国民政府曾多次电催梅汝璈回国,并委以重任。在高官厚禄面前,他多以身体不适、工作未完成等借口婉拒,并开始规划一条为人民服务的光明大道。

1949年6月,梅汝璈从日本前往香港,一到港岛,立即与中共驻港机构取得联系,并通过新闻界公开投向光明的心声。12月初,梅汝璈化装成商人乘船北上,不久安全抵达北京。

到北京后的第三天,梅汝璈应邀出席中国人民外交学会成立大会。周恩来总理到会讲话,他特别说道:“今天参加这个会的,还有刚刚从香港回来的梅汝璈先生。大家知道,他在远东国际军事法庭工作了将近3年,对侵略我国的大战犯给予了严正的判决。他为人民办了一件大好事,为国家增了光,全国的人民都应该感激他。”会场上响起热烈的掌声,梅汝璈深受鼓舞。

此后,梅汝璈出任新中国的外交部顾问,并被推选为外交学会常务理事和法学会理事,1954年后还担任了全国人大代表、人大法案委员会委员等职。其间,他作为法律界和外交界的代表,经常出席各种国际会议,凭借丰富的国际法律知识和卓越的外交才能,在国际舞台上展现了中国的大国风范和坚定立场,为维护国家主权和尊严立下汗马功劳。

他深度参与国家法律的制定与完善,在制定新中国第一部宪法时,提出许多具有建设性和前瞻性的意见。这些意见被充分吸纳进宪法中,为新中国宪法的制定和完善作出重要贡献。

遗作为研究东京审判提供了珍贵资料

上世纪60年代,他着手撰写《远东国际军事法庭》一书,却未能完成。1973年,69岁的他因病在北京逝世。

1988年,其子梅小璈整理并出版了父亲的遗稿。这本书详述了从法庭组建过程到甲级战犯名单确定,从法官座次之争到法庭内部运作机制等东京审判的诸多珍贵细节,为后人研究东京审判提供了珍贵的资料。

梅汝璈曾写道:“我不是复仇主义者。我无意于把日本帝国主义者欠下我们的血债写在日本人民的账上。但是,我相信,忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。”这句话,不仅是他对历史的总结,更是对后人的殷切嘱托。

(信息来源:CCTV国家记忆、半月谈、团结报文史e家、当代江西微信公众号,江西日报)