商报记者 黄家欢

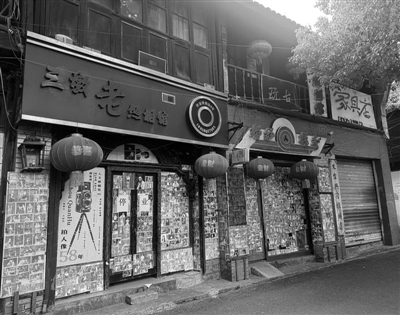

三墩镇庙前老街有家开了60多年的“三墩照相馆”,曾是镇上居民生活记忆的重要承载地。但近半年来,贴满老照片的木门上却常挂着“停业”二字。

“大部分时候都歇业了,有时候周末会开门,但也不一定,生意不太好,加上生了场病,精力有些不济。”老板周泉虎告诉记者。

这家不起眼的小店,宛如一位沉默的老者,静静诉说着街头照相馆行业的兴衰变迁。而守着这家店近半个世纪的周泉虎,却在岁月的流转中,从壮年步入了古稀之年。

这样的故事并不是孤例。技术的变革、“人均摄影师”时代的到来,让曾经开遍街头巷尾的老照相馆正在慢慢消失了,一些像周泉虎这样“孤独坚守”的经营者,兴许也陷入了“利润微薄、生意难做”的困境。

天眼查的数据令人唏嘘,杭州目前营业的照相馆共有328家,注销数量却达到542家。

装潢有着浓浓的烟火气,店里却有些冷清

走进三墩照相馆,矮小的门头与狭窄沿河的小道诉说着岁月的沧桑,里头却是“别有洞天”,四面墙上贴满了从周泉虎接管照相馆以来拍过的各种风格的照片,黑白的、彩色的,婚纱照、生活照,复古的木梁,华丽的花纹,这些装饰和摆设在20多年前还算时髦,即便是现在看到,也能感受到浓郁的烟火气。

“店里主要拍证件照和生活照,我会根据客人的拍摄状态和喜好进行反复协调,保准修出最满意的一版。”周泉虎自信满满地说。

“咔嚓”,记者在店里体验了一次拍摄。“看着镜头,肩膀挺一些,嘴角向上……”原本有些严肃的周泉虎,拿起相机便热情了不少,指导拍摄既专业又细心,修图时也手法娴熟,没一会儿一张复古韵味十足的照片呈现在了面前。

但热闹的拍摄过程并未改变冷清的现实。与记者闲聊的一个半钟头间,仅有过几位被装潢吸引进店参观的游客。

“生意挺有限的,每天几乎都是个位数。今天你是第二单生意,我也已经准备打烊了。”说罢,周泉虎望着满墙老照片静静坐着,单薄身影显得有些落寞。

同样的困境也笼罩着萧山临浦镇的“临浦照相馆”。

“镇上几户人家可能祖孙三代都在我家拍过照片。”临浦照相馆第三代掌门人姚琦告诉记者。

褪色斑驳的门头,踩上去吱呀作响的红色木梯,年头久远的道具布景以及收银台后面的摄影墙满满当当张贴着各式照片……

和三墩照相馆一样,临浦照相馆也保留着原汁原味的“老底子影楼风”。而同样相似的,是日渐萧条的生意。“有段时间甚至三五天才有一单生意。守着小店有些力不从心,我会在外面接婚礼摄像,还能补贴一点。”姚琦说。

“人均摄影师”时代已来临

将时间往回拨转。

几十年前周泉虎还在照相馆里做学徒的时候,每逢节假日,店长和学徒都忙得不可开交,从清晨到深夜,快门声几乎不曾停歇;姚琦还是孩子的时候,临浦照相馆门前常常会排起长龙,就连扮演“阿Q”的著名演员严顺开,在到临浦镇演出时,也慕名而来,留下了珍贵的肖像照片。

曾经风光无限,为什么现在的生意越来越难做?技术变革是最大的冲击。

在智能手机摄影功能突飞猛进的当下,“人人都是摄影师”已成为现实。

“现在,人们靠‘一个手机’,也能拍出不错的照片。”一位全家福摄影工作室负责人向记者透露,“我们的主营业务是儿童摄影,以前宝妈们在孩子满月或者每年生日的时候都会来店里拍摄,但现在大家觉得自己在家拍的照片也很温馨自然,而且免费,就不再每年来照相馆了,我们的生意流失了很多。”

相机、无人机等专业摄影设备的普及也进一步加剧了这一趋势。大学生王颖在刚开的杭州富士相机直营店购入了一台最新发布的富士GFX100RF,“以前每年都会去照相馆拍照,价格从几百到上千不等,买了相机后,我可能会选择和好友互拍。”王颖说。

另外,人们接触、学习专业的摄影技术也变得更容易。浙江工商大学夜校的摄影兴趣班自去年7月开课以来,已连续开设五六期,夜校负责人告诉记者,“我们的课程主要教构图、灯光、后期处理,已经有不少学员‘出片了’,接下来可能会考虑增设进阶班。”

与此同时,行业的竞争也变得更为激烈。“一方面,许多复印店和快印店都开始承接照片冲印、证件照等业务了。他们的价格很便宜,差不多是我们的一半,让不少顾客选择‘倒戈’。”姚琦告诉记者,“另一方面,开在高档商场的连锁摄影品牌和网红自拍馆凭借精致场景、专业营销和标准化服务,牢牢抓住了大量年轻消费者。这些店铺往往在社交媒体上大力推广,而我们却缺乏类似的营销手段。”

让每一张照片都成为时代的生动注脚

如今,承载着岁月记忆与历史印记的传统照相馆正站在时代的十字路口,转型迫在眉睫。

“画英雄”照相馆的成功转型,便为行业提供了借鉴案例。

“画英雄”的前身是上世纪的一家国营照相馆,2008年,在胶片行业濒临消亡时,老板小华将照相馆转型为线上冲印店,成为国内最早涉足电商的胶片冲印商之一。

如今,画英雄淘宝店粉丝达到了10.3万,年冲洗胶片超10万卷。线下门店更是成为胶片爱好者聚集地,暗房体验有时甚至需要预约排队,近期,“画英雄”正在搬迁,新店开在大运河杭钢公园,计划在更大的空间里进一步拓展业务。

而三墩照相馆则因小红书等社交平台近来流行的“复古风”热潮,意外“翻红”了一波,吸引了一批年轻人前来打卡、拍照;姚琦也已和当地政府进行了洽谈,未来临浦照相馆将改造为摄影陈列馆,保留原汁原味的老照相馆风貌,附近的居民可以过来逛逛,回忆青春,年轻人也可以来感受时代的印记。

在杭州市摄影艺术学会副主席俞磊看来,“拥抱技术革新”和“保留时代特色”是传统照相馆办得更好、走得更远的“必经之路”。

“首先,传统照相馆要主动拥抱时代和技术的变革。可以结合线上预约、AI辅助修图、个性化主题拍摄等新服务,一些当年比较名声在外的照相馆,甚至可以探索‘摄影+文旅’模式,让老店成为城市文化地标。”俞磊说,“不过,摄影小店还必须保留老师傅对光影的敏锐把控,这是无法替代的专业性。”

另外,“人情味”和“时代的纵深感”也是传统照相馆的“核心优势”。“传统照相馆要找到自己的特色领域,不仅要拍出好照片,更要用影像讲述普通人的故事。”俞磊进一步提出,“比如,传统照相馆可以专注儿童成长记录、银发族怀旧照等,建立差异化优势,还可以推出‘家庭影像档案’服务,为客户建立专属的影像记忆库,让每一张照片都成为时代的生动注脚。”

记忆的守望者

临浦照相馆店门口的橱窗上挂着这样一张相片,画中的女主人戴着贝雷帽,画着柳叶眉,唇红齿白活脱脱的港星模样。“这是当年我们镇上的镇花,现在都已经年过半百了。”姚琦笑说,“前段时间,她还到我店里做客,照她的话说‘看到门口的照片,和店里不变的装潢,就感觉自己的青春还未流逝’。”

留住大家的回忆,见证了一代又一代人的成长与变迁,是姚琦坚持到现在的目的。

71岁的周泉虎,在光影世界里走过近50个年头,经历过照相馆的辉煌,也直面着如今的困境。但他依然坚守在这一方小小的天地里,只因心中的那份执着:“只要还有人需要,我就会一直拍下去。”

在“人均摄影师”的时代,老照相馆依然在很多人心里有着重要的意义。

“现在拍照太方便了,但总觉得少了点什么。”摄影爱好者小林说,“照相馆老师傅那种专注的神情,调整灯光时的一丝不苟,还有按下快门前的‘来,笑一个’,这些仪式感是手机给不了的。”

“网红店的模板千篇一律,而照相馆里每个细节都透着人情味。老师傅会耐心地帮你整理衣领,调整姿态,连笑容都要拍到最自然的那个瞬间。”大学生张鑫虽然买了单反相机,但毕业照还是选择来老照相馆拍摄。

在这个“人均摄影师”的时代,专业摄影店的价值不仅在于技术,更在于用影像留存时代的记忆与温度。正如俞磊所说:“老照相馆的存续困境本质是工业化社会与匠人精神的冲突。当快门速度突破1/8000秒,我们更需要能凝固1/80秒人生况味的影像哲人。”