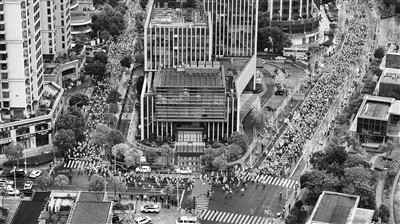

马拉松已成为“名利双收”的体育盛事 图为建德马拉松 商报记者 项凯 摄

商报记者 徐菁菁 朱光函

有着7年“跑马”征程的杨奇,早已习惯在晨曦未露时就踏上征程。在结束了日常30公里的拉练后,他稍作歇息,便开始整理行囊,为即将奔赴的下一场异地马拉松赛事做准备。“跑马”于他而言,不仅是一项热爱的运动,更像是一场探索各地风情、体验别样生活的奇妙之旅。

而在众多赛事经历中,有一场比赛让杨奇对“马拉松经济”有了更为深刻的认识。那是2023年在杭州举办的一场国际马拉松赛事,赛事规模空前盛大。“赛事期间,整座城市仿佛都沉浸在一场盛大的狂欢之中。住宿方面,我提前一个月预订酒店都差点订不到,周边酒店房价更是水涨船高,就连一些平日里不起眼的小旅馆都爆满。餐饮店里人头攒动,赛前赛后到处都是补充能量的跑友们,本地特色美食供不应求,商家们忙得不亦乐乎。出行更是拥堵,出租车、网约车根本叫不到,公共交通也增开了好多班次来应对人流高峰。” 杨奇绘声绘色地描述着当时的场景,眼中闪烁着对马拉松赛事影响力的惊叹之光。

事实也正如杨奇所言的那样,逐渐壮大的跑马群体正在为举办马拉松比赛的城市带去消费。一场围绕马拉松的财富大戏正在上演。

2000元只是跑一场马拉松的起步价

杨奇深知,自己作为一名资深跑者,每一次外出参赛的消费,都在为“马拉松经济”添砖加瓦。他仔细算起了 自己的消费账单。一场普通的全程马拉松赛事,报名费基本在100到300元不等。交通费用可就没准了,要是在本地参赛,开车或者坐公共交通,几十元就能搞定。但要是去外地参加比赛费用直线上涨。“今年1月,我去云南普洱参加马拉松比赛,往返机票接近2000元。3月,我又去南京参加了马拉松,杭州与南京往返高铁为500元,两天的住宿费要800元,再加上餐饮费和买纪念品的费用,2000元只是参加一场马拉松比赛的起步价。”

杨奇在马拉松运动上的开销只是这项运动的消费的侧面,对于刚成为马拉松爱好者的丁青青而言,马拉松运动还需要装备的支持。为了挑选一双合适的马拉松跑鞋,丁青青可谓煞费苦心。她在各大运动品牌专卖店,试了十多双不同品牌、款式的跑鞋,从鞋底的弹性到鞋面的透气性,每一个细节都反复斟酌,最终选定那双价值上千元的跑鞋。在着装上,为了保证运动时的舒适与干爽,她购买了好几套专业的运动服装,每套的价格都在300元以上。与此同时,她还购置了专业级别的运动手表,能实时监测心率、配速、运动距离等数据,仅这一块表便花费了2688元,“这还是趁着消费折扣活动买的。”丁青青说。

跑马爆火带动市场壮大

随着马拉松赛事在国内的蓬勃发展,越来越多像杨奇这样的跑者投身其中,他们的消费行为也带动了相关产业的繁荣。在《2024年中国路跑赛事蓝皮书》中可以看到,相较于2023年,2024年认证赛事选手参赛前往外地参赛呈现出增长趋势。2024年认证赛事选手在本地参赛的仅39.32%,500公里以内参赛半径占40.36%,500公里到1200公里参赛半径占13.32%。赛事期间,来自各地的参赛者与观赛者蜂拥而至,极大地刺激了赛事举办地的消费,成为推动当地经济发展的一股新动力。

据业内人士分析,人均国内生产总值(GDP)超过5000美元时,会进入以马拉松为代表的全民路跑体育消费周期,这在欧美被称为“马拉松赛事现象”。我国在2011年人均GDP超过5000美元,人们的消费理念、健身需求逐步升级,路跑需求也越来越大,赛事供给自然不断增多。

正如体育媒体人张飞所说:“2023年,全国马拉松赛事参赛人次突破780万,直接带动运动装备消费规模超420亿元。2024年国内跑步装备市场规模已超500亿元,这一数据不仅体现了马拉松赛事直接带动的装备消费规模,更反映出整个跑步运动产业链在不断延伸和壮大。

一场马拉松赛事如同强劲的经济引擎,而举办马拉松赛事宛如点燃了一串绚丽的经济烟火,能够有力地拉动消费、全方位带动产业蓬勃发展。举办马拉松赛事不仅带来了衣、食、住、行等方面的直接经济效益,也促进了体育装备、体育培训等体育产业的蓬勃发展。‘马拉松经济’的火热,也反映了大众对于更健康、更深度、更沉浸式消费需求的追求。”

举办马拉松是一个城市展示“软实力”的重要窗口。如果一个城市能将马拉松赛事组织得很好,“秀”出完善的基础设施、良好的城市治理,自然会给跑者留下好的印象,成为招商引资的“加分项”。42.195公里,不仅仅是马拉松比赛全程的距离,也是一段感受地方文化、城市底蕴的体验之旅。在这段旅程中,极有可能碰撞出合作的“火花”。