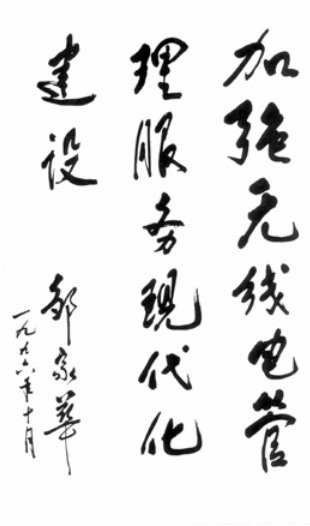

左图:1996年,邹家华同志题词:加强无线电管理,服务现代化建设。据中国无线电微信公众号

上图:1999年3月6日,九届全国人大二次会议在北京人民大会堂举行第二次大会。邹家华同志主持会议。 据新华社

商报记者 虞洪波 综合报道

2月20日上午,八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆,哀乐低回。正厅上方悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念邹家华同志”,横幅下方是邹家华的遗像。邹家华因病于16日23时42分在北京逝世,享年99岁。

邹家华是我国经济建设战线、国防工业战线和社会主义法制建设的杰出领导人,国务院原副总理,第九届全国人大常委会副委员长。不为众人所知的是,他还是我国杰出出版家和新闻记者邹韬奋之子。

他是我国无线电管理事业的杰出领导者、国家无线电管理体制改革的重要推动者;在机械工业制造领域也实施了一系列改革措施,促进了中国的机械工业和汽车制造业发展,被誉为“稳健的改革者”。

●他有远见

“频谱资源是重要战略资源”

邹家华在担任国务委员、国务院副总理期间,两度兼任原国家无线电管理委员会主任(1988-1991年、1993-1998年)。

上世纪90年代,我国无线电技术迅猛发展,邹家华敏锐洞察技术发展趋势,鲜明提出“无线电频谱资源是重要战略资源”,创造性提出“技术设施先行、频率划分奠基”发展路径,建立“统一规划、分级负责”管理体系,推动我国无线电管理从分散式管理向现代化治理体系转型。

他主导制定《中华人民共和国无线电管理条例》(1993年发布),首次以行政法规形式确立无线电管理的基本制度框架,将频谱资源纳入国家战略性公共资源范畴,明确“统一规划、合理开发、科学管理”原则。

他多次出席全国无线电管理工作会议,指出:“频谱资源是看不见的国土,守好它、用好它,就是守护国家主权和发展权”,强调要建立“覆盖全国的无线电监测网”和“数字化频率数据库”,为我国在移动通信、卫星导航等关键领域实现频谱资源科学配置奠定了坚实基础。

他始终强调的“管理就是服务”“技术先行、法治保障、服务大局”理念,至今仍是无线电管理的根本遵循。他倡导建立的频谱动态调整机制,仍在支撑着车联网、工业互联网等新业态发展频率规划。他坚持的“既要开放合作,更要自主可控”,为我国不断实现自主标准突破埋下伏笔。

●他有功劳

力促一汽二汽合资项目

改革开放之后,中国开始利用外资发展轿车工业。原国家计委工业综合二司副司长徐秉金说,邹家华非常重视发展轿车工业,他亲自抓一汽15万辆轿车项目和二汽的轿车项目。

1988年9月,时任国务委员兼机械电子工业部部长、党组书记的邹家华对一汽选择德国大众汽车公司为长期合作伙伴表示赞成,并同意双方进行轿车合资项目的可行性研究工作,促成了1990年11月20日第一汽车制造厂与德国大众汽车公司15万辆轿车合资项目在人民大会堂的签约。

1990年9月,时任国务院总理李鹏在中南海西花厅召开会议讨论二汽轿车项目,邹家华作为国务委员兼国家计委主任参会。邹家华从宏观发展角度考虑,认为发展轿车工业是国家的重大战略决策,尤其是在西方国家经济制裁中国的背景下,更要全力发展自己的轿车工业。这对促进二汽与法国雪铁龙合资轿车项目的落实起到了积极的推动作用。

有一个细节是,性格温和从不发脾气的邹家华为两次总理办公会上定不下来的二汽轿车项目发了火,在资金问题上不客气地批评了机电部和中汽总公司的负责人:“叫你们修改方案,你们为什么不修改?就这样还想拿到总理办公会上来糊弄?”可见他对落实轿车项目的重视与坚持。

1992年,二汽与雪铁龙合资成立神龙汽车有限公司,标志着二汽正式启动轿车生产。

力促轿车成为消费品

20世纪80年代,我国居民收入还很低,轿车一开始并没有考虑进入家庭,而是以工厂、机关等社会公务用车为主。此外,轿车一直被视为资产阶级高消费行为,在私人领域被限制。

1992年邓小平南巡后,新华社高级记者李安定随时任副总理邹家华到广西等地考察。李安定后来在专栏中写道,“这位热心汽车发展的领导人对我说:‘现在人们爱说汽车是支柱产业,但是汽车真正要成为中国经济的支柱,只是轿车进入家庭之后才有可能。’”

1994年,国务院公布了第一个《汽车工业产业政策》,其中有如下表述:“国家鼓励个人购买汽车……任何地方和部门不得用行政和经济手段干预个人购买和使用正当来源的汽车。”虽然没有落实的细则,但是对突破私家车禁区具有重大观念上的意义。

北京亚运村汽车交易市场原总经理苏晖称,1994年这个产业政策,是私家车被允许进入家庭的一个信号:“可以说,没有邹家华的支持,轿车可能不会这么快成为平民消费品。”

力促提前规划电动汽车

1992年深秋的一个清晨,时任国务院副总理邹家华收到钱学森的信函。信中,钱学森明确指出:中国的汽车工业应该另辟蹊径,不必亦步亦趋地跟随传统汽车工业的发展道路,而是要直接进入新能源时代。邹家华当天下午就召集相关部委负责人开专题会议,最终形成共识:将电动汽车研发列入“八五”计划重点科技攻关项目。

1993年1月,邹家华给钱学森回了一封长信。信中不仅详细阐述了国家对新能源汽车发展的规划,还特别提到高效蓄电池的研发问题。“目前最大的技术瓶颈就在于蓄电池。”邹家华提到,国家已经决定在上海、北京、天津等地组建专门的研发团队,集中攻关电动汽车核心技术。

收到回信不久,钱学森又专门撰写了一份高效蓄电池研发的技术建议书。

1993年3月,中国第一个电动汽车研发中心在上海成立。“要把钱老提出的建议落到实处。”在研发中心成立大会上,邹家华特别强调了这一点。他还宣布,国家将投入专项资金,支持新能源汽车关键技术的研发。

1994年春,上海研发中心成功研制出第一代高效蓄电池样品。

1995年底,中国第一辆纯电动实验车在上海下线,邹家华试乘后决定扩大试验范围,在北京、广州等城市开展示范运行。

在邹家华的推动下,国家专门成立了电动汽车标准化技术委员会,着手制定相关技术标准,为中国新能源汽车产业的长远发展奠定了重要基础。

●他有不舍

父亲对亲人的爱是深沉而诚挚的

邹家华曾撰文回忆父亲邹韬奋(原名邹恩润,韬奋为其主编《生活》杂志时所用笔名)。文章中说:

他作为家长和父亲,是非常爱家庭爱孩子的,不论工作多忙,他总要抽点时间和孩子玩。每天晚饭之后,他总要逗我们玩一阵子,才去他的工作室工作,这成了他生活中重要的内容。有一次嘉骊(邹家华的妹妹)趴在地上哭闹,怎么劝她也不行,于是,父亲也伏在地板上陪她假装哭,一直到孩子破涕为笑。天下的父母都爱自己的孩子,但父亲对儿女的教育的确有他的独特之处。那时,家里除了一日三餐,母亲在生活细节方面主张对孩子严一些,她不让孩子们吃零食,也不赞同给我们零用钱。而父亲则不一样,他主张给孩子们一些零用钱,可以让我们随时买一些学习需要的东西,因为他认为这样做,可以培养我们独立生活的习惯和能力。我想,这和他多年在外独立闯生活,早早自立很有关系。

他对儿女在学业和精神方面的培养,尤其注意。有一次,晚上嘉骝(邹家华的弟弟)回家啼哭,父亲一问,知道是因为嘉骝古文背不出来,被老师责打。他不但不责怪孩子,反而认为老师体罚没有道理,所以,他连晚饭都没顾上吃,立刻到学校对老师提意见。我想,这可能和他清明的民主作风有关。还有一件事让我难忘,当年他第一次流亡到英国,收到我们从国内寄的家信,知道我病了,而且病得厉害,父亲因此三个晚上没有睡觉。他对亲人的爱是深沉而诚挚的。

(信息来源:新华社,中国无线电、报刊文摘、中国新闻周刊微信公众号)