商报记者 虞洪波 综合报道

养生类谣言像长了眼睛似的,为何专挑老年人推送?一些游戏类内容,为何“专供”青少年?两人同时订酒店,为何价格差一倍多?你刚搜索了某方面内容,为何类似内容源源不断向你“投喂”?

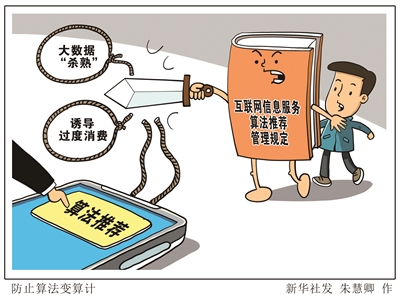

这些乱象的背后,都可能是算法在“捣鬼”。

11月24日,新华社刊播消息说,中央网信办、工信部、公安部、国家市场监管总局等四部门近日联合发布《关于开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动的通知》,进一步深化互联网信息服务算法综合治理。专项行动自即日起至2025年2月14日开展。

●算计,普遍遭遇

既算计消费者,又算计劳动者

算法,一般用户不懂其原理,因此有人把它比喻成一只黑箱。然而,可能就是这只“黑箱”——不论是吃饭打车、休闲娱乐还是购物旅游,它都在日夜不停地收集你的信息,并给你“画像”。

“画像”的目的,大部分情况下是更好地“服务你”,但有时候也会“坑你”。

一位女士,孩子在北京上大学,她去看孩子都会入住校旁一家酒店。今年初,她办了张白金卡,并用手机软件订了一个房间,入住时发现有人订同样房型价格竟低了近200元。经比对,两人在同一手机软件上看到的价格完全不同!这就是“大数据杀熟”,典型做法是对熟客尤其是消费力强的客户“定向”抬高价格。

在“信息茧房”问题上,老年群体是主要受害者之一。老年人退休后,空闲时间多、独处时间长,不免空虚寂寞,对网络的依赖性增加。一些手机软件便趁机利用算法技术,向老年人不停推送感兴趣的内容,将其困窘在“信息茧房”中。困在“信息茧房”里的老年人,不仅染上了网瘾,更给诈骗犯可乘之机——一些软件平台利用老年人网络知识少、防范意识弱等特点,违规收集个人信息,打着“科普”的幌子,定向推送虚假医疗、用药信息,不少老年人深陷网络骗局,损失惨重。

前些时候,一位朋友发来一张手机截图,让人啼笑皆非:不到10岁的儿子收到满屏的相亲信息,只因小孩误触了一条相亲广告。一位从业6年的算法工程师说,目前一些网络平台信奉“吃糖原理”,定向“投喂”信息,却不考虑这些信息是真实还是虚假、健康还是低俗,“就像小孩喜欢吃糖,一些商家只想卖更多糖给孩子,至于会不会影响健康则不关心。”

就拿配送员来说,配送时长标准、工作时间标准、工资绩效标准、用户评价标准……都由算法系统“精准调配”。算法过分追求快速、准时,迫使他们长期疲劳工作,交通安全、身体健康都承受风险。

既算计消费者,又算计劳动者,这些“算你狠”的算法,不管能行吗?

曾经有位自媒体人告诉记者,打算写一写“年轻人该不该啃老”的话题。他打开手机搜索,发现多数网友不支持年轻人啃老。不料,有同事告诉他,现在多数年轻人认为“啃老没什么问题,人生就是拿来享受的”。他感到诧异之时,同事将手机拿到跟前:“你看,满屏都是支持啃老的观点。”两人面面相觑。

“算法”已成“网络第五害”

算法,看不见、摸不着,躲在幕后给你“画像”,采集你的行为、归纳你的习惯、掌握你的爱好,越“懂”你越坑你,越“宠”你越算计你。

调查显示,2024年3月,50岁以上移动互联网用户规模约为3.2亿,每月使用移动互联网时长超过130小时,次数超过2600次。这意味着银发族们平均每天玩手机时间超过4小时。与之相伴随的是,近年来“老人熬夜上网突发脑梗住院”“婆婆追短剧疯狂充值”等新闻频频见诸媒体。

观察者网11月29日在微博发起主题为#反网络新四害#的投票活动,由网友评选出当代互联网“网络新四害”。截至29日19时,共有1220余名网友参与该投票,投票结果显示,“网络谣言”“饭圈文化”“网络暴力”“极端言论”位列前四名。此外,“算法作恶”“隐私窃取”和“信息茧房”也获得较高票数,分别获得581票、464票和426票。

一项调查显示,超过七成受访者表示曾被算法推荐服务困扰,超六成受访者认为生活中普遍存在“大数据杀熟”。

●治理,任务有六

重点关切问题较为突出的六个任务

此次专项行动共包含六个治理任务:

1.深入整治“信息茧房”、诱导沉迷问题。

构建“信息茧房”防范机制,提升推送内容多样性丰富性。

严禁推送高度同质化内容诱导用户沉迷。

不得强制要求用户选择兴趣标签,不得将违法和不良信息记入用户标签并据以推送信息,不得超范围收集用户个人信息用于内容推送。

规范设置“不感兴趣”等负反馈功能。

2.提升榜单透明度打击操纵榜单行为。

全面公示热搜榜单算法原理,提升榜单透明度和可解释性。

完善榜单日志留存,提高榜单算法原理可验证性。

健全水军刷榜、水军账号等违规行为、账号检测识别技术手段,严管不法分子恶意利用榜单排序规则操纵榜单、炒作热点行为。

3.防范盲目追求利益侵害新就业形态劳动者权益。

严防一味压缩配送时间导致配送超时率、交通违章率、事故发生率上升等问题。

详细公示时间预估、费用计算、路线规划等算法规则。

搭建畅通的申诉渠道,及时受理劳动者因交通管制、交通事故、恶劣天气等不可控因素导致的配送超时等申诉。

4.严禁利用算法实施大数据“杀熟”。

严禁利用用户年龄、职业、消费水平等特征,对相同商品实施差异化定价行为。

提升优惠促销透明度,清晰说明优惠券的领取条件、发放数量和使用规则等内容。

客观如实说明优惠券领取失败原因,严禁以“来晚了”“擦肩而过”等提示词掩盖真实原因。

5.增强算法向上向善服务保护网民合法权益。

持续优化完善面向未成年人、老年人的算法推荐服务,便利未成年人、老年人获取有益身心健康的信息。

建立健全算法在赋能优质内容传播、违法行为识别发现等方面的社会治理应用。

持续提升生成合成信息检测识别能力,及时发现处理违法违规生成合成信息。

6.落实算法安全主体责任。

健全算法机制机理审核、数据安全的管理制度和技术措施。

确保算法的训练数据具有合法来源。

经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林接受采访时表示,算法推荐带来的问题很多,但有轻重缓急,这六个方面是现阶段算法领域较为突出的问题,已经受到广泛关切。

此次行动措施比以往更有力

早在2022年3月1日,《互联网信息服务算法推荐管理规定》就已实施,这是中国第一部系统、全面以算法为调整对象的规范性法律文件。《规定》出台后,国家有关部门开展了多项算法综合治理行动。同时,中央网信办还上线了“互联网信息服务算法备案系统”。通过该系统,用户可以清楚查询到各备案平台的算法原理和运行机制、应用场景等信息。

根据当时公开发布的互联网信息服务算法备案信息,腾讯、百度、抖音、淘宝、美团等多个互联网平台共公示了30条备案;算法类别包括个性化推送类、检索过滤类、排序精选类、调度决策类、生成合成类。其中,个性化推送类占比最多,共有18个备案。

但一些网络平台在畸形利益驱动下,并未真正自查自纠,而是越走越偏。此次治理明确提出,将综合运用督促整改、现场检查、处置处罚等措施。也就是说,如果相关平台仍滥用算法,必然会吃不了兜着走。

这次针对算法典型问题的专项行动,就打击“暗算”行为出台了更多精准有力措施。比如:

规定“平台应提供兴趣标签查看功能,向用户展示用于内容推送的个人兴趣标签”,是将算法机制提供给用户;

规定“平台应向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项”,是把接受算法服务的选择权还给用户;

规定“平台应向用户告知用于内容推送的收集处理的个人信息种类,并征得用户同意”,是把保护隐私权的主动权交给用户。

●发展,要看长远

治理难难在业界的矛盾心理

上海师范大学副教授、教育大数据与教育决策实验室研究员吴玄指出,我国早在《电子商务法》中即对相关问题予以关注。随着《个人信息保护法》《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》等法律、文件的出台,相关问题得到一定遏制,但算法治理依然存在较大难度。

其一,算法技术更新迭代速度快。随着机器学习、深度学习、量子计算等的突破,技术驱动的算法红利影响愈加广泛,但看似理性、中立的算法背后也存在一定的技术偏见。

其二,算法运用覆盖面广。目前算法技术已实现了线下全行业、全业态覆盖,应用场景十分复杂,适用的规范标准更加多元,增加了监管难度。

其三,算法侵权隐蔽性强。算法技术具有高度专业性和不透明性,算法“黑箱”普遍存在。由于不掌握相关信息,用户取证举证难、维权成本高。

除了算法本身复杂度高、隐蔽性强,盘和林认为,目前法律法规相对滞后、跨领域合作难度大,也为算法治理增添了难度。

一个有意思的现象:面对规范算法的呼声,各大网平台主动上线了关闭算法推荐的功能。然而,算法推荐“关闭难”并非易事。上海市消保委曾对消费者常用的10款手机软件开展为期8个月的专项测评,结果显示,关闭个性化推荐最多需7步。

这反映了业界的矛盾心理:一方面意识到只有避免技术滥用,把选择权还给用户,才能长远发展;另一方面又担心用户关闭算法,造成业绩下跌。

不如“计算”行业发展的“大账”

有业内人士指出:与其“算计”用户口袋里的“小账”,不如“计算”行业发展的“大账”。

如今,中国已成为全球数据量最大、数据类型最丰富的国家之一。国家数据局发布的信息显示:中国数据产量已占全球数据总量的10.5%。更有研究机构预测,到2025年,中国数据总量或占全球近30%。

由这次专项行动可以看出,现在关于算法规范治理的制度和监管措施已经逐步体系化、常态化、精准化。

算法绝非洪水猛兽。伴随着数字经济的发展,未来算法要比今天重要十倍、百倍、上千倍。只有当算法服务于人而不是人服从于算法的时候,算法才能真正创造和发挥价值。

对算法的治理,势必要数字平台挥刀向内,下狠心革除弊端,甚至不可避免地要牺牲短期利润。长期来看,向上向善,注定是利于算法和平台发展的。

(信息来源:新华社,央视新闻、新闻联播、侠客岛、国是直通车、观察者网微信公众号;漫画来源:新华社)