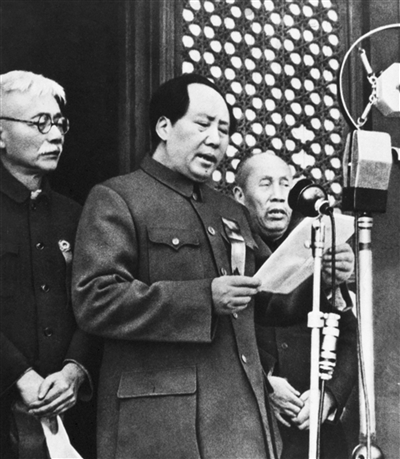

1949年10月1日,毛泽东(中)和林伯渠(左)、董必武(右)在天安门城楼上。

1949年10月1日早上6点,东方已现出橘红色的曙光,历来习惯昼夜颠倒的毛泽东主席即便在这样一个特殊的日子仍然不愿改变作息时间,又忙完了一个通宵,披上衣服走出办公室。此时,他并没有任何睡意,而是点起一支烟,边抽边在院内踱步。昨晚,正在检查天安门上毛主席画像的周恩来,在百忙中多次打电话催毛主席休息。这会儿,在工作人员的催促下,毛主席终于进了卧室。不过与以往不同的是,今天的毛主席即便靠安眠药也无法入睡。

“阅兵地点以天安门前为好”

早在1949年中国人民解放军打过长江,在华东华中快速推进并即将在全中国取得胜利之时,中共判断建立新中国的条件已经基本成熟,便计划在北平举办一场开国大典。6月15日,中国人民政治协商会议(即新政协)筹备会在中南海勤政殿正式成立。筹备会第一次会议上,在讨论定都问题时,毛泽东指出:“蒋介石的基础是官僚资本,因此他定都南京;我们的基础是人民群众,因此我们定都在北平。”

据杨成武回忆,1949年6月初,他在中南海接受指挥第20兵团布防平津塘秦任务时,周恩来便向他谈了有关建国的相关内容。7月1日之后,中共中央正式成立开国大典筹备委员会,周恩来亲自担任主任,彭真、聂荣臻、林伯渠、李维汉等担任副主任。筹备委员会首先敲定了开国大典所包括的三大项目,即中华人民共和国中央人民政府成立典礼、中国人民解放军阅兵仪式和人民群众游行活动。

为了保证将开国大典阅兵办成解放军历史上最盛大最庄严的庆典,朱德总司令亲自担任阅兵司令员,代参谋长、华北军区司令员兼京津卫戍区司令员聂荣臻任阅兵总指挥,杨成武和华北军区参谋长唐延杰、华北军区作战训练处处长唐永健、北京市委副书记刘仁、北京市总工会主席肖明以及中国新民主主义青年团(中国共产主义青年团的前身)北京市委书记肖松共同担任副指挥。为了保证阅兵实时指挥效果,杨成武和唐延杰还分别兼任阅兵指挥所正副主任。

杨成武和唐延杰上任之后的第一项工作,便是在军委直接领导下主持起草包含受阅部队选调、编组、阅兵程序、阅兵礼乐和受阅前训练等内容的《阅兵典礼方案》。但在此之前,首先要确定阅兵场地。军委经过研究,判断北平周边有两个地点可供选择。

一是西郊机场,这里曾经举行过欢迎毛泽东和中共中央进入北平的入城阅兵式,部分解放军将领认为西郊机场地形开阔,距离北平市区距离远,部队调动方便,且不影响市内交通。但同时,参与开国大典的群众进驻机场需要安排专门的交通工具。西郊机场也缺乏举办代行阅兵式所需的检阅台,临时建造一座检阅台,工程量浩大,也将耗费一笔不菲的资金。另一个选择就是天安门广场。这里有雄伟巍峨的天安门城楼,能够作为最好的检阅台。同时天安门广场位于北平市中心,参加游行的群众进出方便。

负责考察场地的华北军区将西郊机场和天安门广场两个阅兵场地呈报中央,请中央选择。周恩来经过再三考虑,最后于9月2日郑重写下批示:“阅兵地点以天安门前为好。”

开国第一次一定要搞好

确定阅兵场地之后,杨成武和唐延杰立即着手起草方案。鉴于数百万中国人民解放军仍然在硝烟弥漫的战场上进行作战,如何在阅兵有限的时间空间中展现出解放军的英雄气概振奋民心士气,如何挑选合适的部队作为解放军的优秀代表,让阅兵指挥部着实费了一番脑筋。

最终军委首长指示,鉴于指挥所工作人员主要从华北军区和京津卫戍区以及有关军兵种抽调,参加阅兵分列式的部队,也选择北京周边的第20兵团和京津卫戍部队;海空军阅兵代表部队则由海空军首长指定抽调。计划调动1.64万官兵参加阅兵,从陆军抽调步兵、骑兵、炮兵和装甲兵各一个师,装甲师需附摩托化步兵、坦克和装甲车各一个团。7月底,受阅部队开始向北平市郊集结,进行阅兵分列式训练。其中包括步兵第199师、炮兵第4师、战车第1师、骑兵第3师、华北军区战车第7团、步兵207师第619团以及海军军校和华东舰队各一个排和空军第1飞行中队,最终10月1日当天官兵共计19248人、飞机17架、火炮119门、坦克和装甲车辆152辆、汽车222台、军马2344匹参加了阅兵式。

过于灵敏的话筒

当然,在参阅部队的维护保养之下,解放军参加阅兵的技术兵器都妥善通过了天安门广场,圆满完成了受阅任务。另有一些装备,由于表现过于出色,反而在1949年10月1日几乎闹出了乌龙。

这方面最出名的是通信兵和北京新华广播电台(中央人民广播电台的前身)在天安门广场主席台上所安装灵敏度极高的大理石炭质话筒。在整个阅兵期间,解放军通信兵承担了复杂而重要的通信保障工作。时任军委电信总局局长的王诤将军亲自从周恩来那里领受这个天字号的任务,然后立刻召开通信、器材和接收华北电信总局的负责人开会,部署具体工作。在天安门城楼北侧,专门架设了15瓦短波电台,城楼内侧宫门以东则由报话机和收发电台专门负责杨成武的阅兵指挥所使用。这些器材都是美国货,质量较为可靠。除此之外,阅兵指挥所还有专门的对空指挥台与西郊机场塔台保持通话,有线电台总机实时与东西三座门、千步廊等地的分指挥站还有东单王府井的观察站保持联系。华北军区航空处在北京饭店楼顶设立了航空指挥台,在通县、东大桥等地还有防空观察哨,也用电台与阅兵指挥部保持联系。这张由无线电和有线电话组成的通讯网保证了阅兵指挥命令能够及时下达。

除这些军用电台外,王诤选调当时国内最优秀的扩音器材专家、时任军委三局九队队长的傅英豪负责在城楼安装扩音喇叭,而话筒则是由新华广播电台的李伍和李志海负责。此前傅英豪因为圆满完成了政协第一次会议的扩音保障任务受到周恩来的表扬。这一次傅英豪为保证现场的扩音效果,将九只电喇叭焊接到一块金属板上,创造了被称为“九头鸟”的超级喇叭。李伍和李志海则在从延安新华广播电台时期使用过的话筒中挑出两套最可靠的,一套安装在天安门城楼上,另一部用于新华广播电台的实况直播。

不过这一次,极度灵敏的话筒却起到了一些“反作用”。据现场人员回忆,当中央人民政府秘书长林伯渠请毛主席按动电钮控制升旗时,最初只说“请毛主席升旗”。身边工作人员马上发现问题,提醒林伯渠应该是“升国旗”,于是林伯渠同志又说了一遍。此时城楼上的工作人员突然发现提前没有确定升国旗电钮的位置。于是喇叭中传来低声的问话:“升国旗的机关(按钮)在哪里?在哪里?你说呢?”

城楼上的人们并不清楚,他们的低声细语竟然会通过话筒被现场喇叭播放出来,甚至借助新华广播电台的实况广播传到中国各地同时打开的无数台收音机中,现场的钢丝录音带同样记录了这些特殊的小插曲。

那个让天安门城楼上众人手忙脚乱的升旗电钮,是9月30日才紧急完成安装的。当夜进行的预演中,电动升旗的机械系统出现了故障,竟然升到半途就停了下来,把现场人员吓得够呛。好在此时周恩来和负责开国大典现场布置的华北军区政治部宣传部部长张致祥都在现场,并没有责怪工作人员。(未完待续)

据国家人文历史杂志微信公众号