商报记者 徐敏月 整理

节前,商报小记者实践营发出了春节“寻龙”征稿令,号召小记者们一起寻找身边的“龙”。

带着任务,小记者们有的开启寻龙之旅,在大好河山中寻找“龙迹”;有的动手做起了手工,龙日历、龙造型创意菜纷纷出炉;小记者刘夏天更是跟着浦江板凳龙非遗传承人学习制作了板凳龙,传扬中国文化……

让我们一起来看看商报小记者们精彩的龙年“寻龙记”。

小记者投稿

灯笼,灯“龙”

2024年是龙年,龙在中国古代象征着高贵无比,飞黄腾达,代表着吉祥,而我自己就是属龙的,怎么能不去找找身边的龙呢?在新春到来之际,我和爸爸妈妈来到了上海豫园,开启了寻龙之旅。

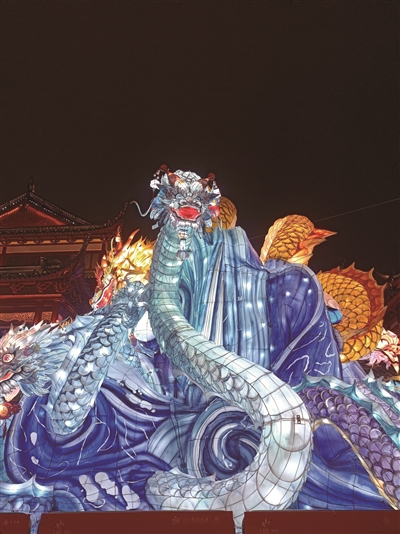

在魔都的黄浦江畔,有一片富有中国元素,园林色彩的古建筑群——豫园。每年春节这里都有灯会!当天,空中下着淅淅沥沥的小雨。一踏入豫园,我就被头上的灯光所吸引。抬头一看,一条巨龙盘旋在步行街上空,一阵风吹来,这条橘色的大龙扭动起来,跟活了一样。巨龙旁还有许多活泼可爱的“小金鱼”,它们通体透明,亮着黄色的灯,顺着微风不停地游动,寓意年年有余。这样的灯饰绵延了数百米,与下方熙熙攘攘的人群,形成了一幅灵动的画卷。

继续走,就到了中心广场,这里的灯饰由十几条祥龙组成。它们有的黄,有的红,有的蓝,龙灯的姿态各不相同。我观察着一条红黄相间的龙,它是所有龙中最高的。头的后方有许多根根分明的毛发,亮灯是金黄色,一双眼睛外黑、中黄、里灰,显得炯炯有神,胡须向两侧迎风飘舞。身体是盘旋的,在靠近头部的地方一跃而起,特别凶猛,好不气派。这十几条巨龙还背靠亭台楼阁,有着中国的传统艺术色彩。

中心广场的另一侧是灯笼墙。这里用数百个黄灯笼摆出了“2024”的字样,红灯笼则做为背景,走近一看灯笼正面写着一个“福”字,反面画的是一条小龙,有福又有龙,肯定是大家的新年愿望。

今年春节,各式各样的龙布满了神州大地上的大街小巷,有的是图案,有的是画作,有的是灯会,只要你细心寻觅,就能在身边发现更多的中国龙元素!

商报小记者(采荷二小)华铭泽

2024年日历“龙”重登场

春夏秋冬,四季更替,日历会告诉人们季节的变化,它警醒人们要珍惜时间。日历是时间的眼睛,它会赋予我们全新的期待;日历是时光刻录机,它会记录我们成长的点滴;日历是希望,催促着今天,期待着明天,向往着后天。

现在,我要向大家介绍的是我亲自制作的龙年日历,它的背景是粉色的。

第一步制作的是龙头。我将一块紫色黏土加工成龙头的大概形状,再将粉色黏土搓成小条,四五小条合并在一起做成一片胡须,然后将白色黏土加工成牙齿,再利用黑色和黄色黏土点缀龙的眼睛,如此龙头就完成了。

第二步制作的是龙的身体。我用1-12月日历模拟龙的鳞片,将龙的鳞片串联在一起组成了龙的身体。

第三步利用制作胡子的方法,给龙捏了一条大尾巴接在它的尾部。

最后将龙头、身体和龙尾连接起来,龙年日历就完成了。

2024年到了,我打算将龙年日历放在床头,以此警醒自己要珍惜时间,争取做时间的主人。

商报小记者(浦沿小学)杨文伊

众志成龙

卯兔追冬去,辰龙报春来。非遗馆里的龙各式各样,琳琅满目。小到呆萌可爱的米塑龙,大到做工精细的首饰龙,还有小朋友爱不释手的翻花龙,更有我手下还未完成的浦江板凳龙。

这条板龙由30多节板凳组成,非遗传承人洪爷爷先带我们做了龙头和龙尾。扎竹条、糊宣纸、上颜色、贴金纸,最显眼的非五颜六色的球花莫属。大大小小的纸球花点缀在高高挺出的龙头上,这儿一朵,那儿一簇,好看极了。做球花和折小扇子很像,六张皱纸叠整齐,前一折,后一翻,再用铁丝捆住中心,慢慢把花瓣一片片立起来,最好能把中心的纸弄得皱一些,这样看起来就更像真花了。我看洪爷爷他折了一个脸盆那么大的球花,就绑在龙头正中,显得板龙威武又喜气。

最需要大家齐心协力的反而是最不起眼的板龙须毛。妈妈把叠得厚厚一刀的皱纸剪成长条,我负责贴,用的是最老式的浆糊,涂在骨架位置,再贴上两层须毛,风一吹,微微飘动,活灵活现。不光我,一起做板龙的哥哥姐姐们也在贴。龙头的两边须毛颜色要对称,大家有商有量地合作,贴得飞快,不久,龙头就完工了。

洪爷爷说后面还会再邀请小朋友们来完成龙身,期待在非遗馆看到正式展出的板凳龙,更希望长长的板龙接续龙文化,传递幸福与美好!

商报小记者(半山实验小学)刘夏天

(下转15版)