工匠,“择一事、专一心、终一生”。

习近平总书记说:“杭州浸透着江南韵味,凝结着世代匠心。”杭州,一座蕴含工匠基因的城市。特别是进入新时代,各行各业的高技能人才不断涌现,新一代“杭州工匠”传承书写着诗画江南、精工制造的精彩篇章。

习近平总书记指出,劳模精神、劳动精神、工匠精神是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神的生动体现,是鼓舞全党全国各族人民风雨无阻、勇敢前进的强大精神动力。党的二十大报告指出,加快建设国家战略人才力量,努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。

近年来,杭州市总工会认真贯彻习近平总书记关于弘扬工匠精神的重要指示精神,在市委的领导和市政府的大力支持下,开全国之先河,开展“杭州工匠”认定工作,设立“工匠日”,建成劳模工匠文化公园、工匠精神展示厅等,逐渐形成了具有时代特征、城市特色和品牌特质的弘扬工匠精神“杭州实践”,努力把杭州打造成为贯彻落实习近平总书记关于弘扬工匠精神的示范之地,为杭州成为中国式现代化城市范例目标不断迈进提供强大的精神动力。

新时代新征程。为进一步营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气,本报和市总工会、市劳模工匠协会联合推出《匠心筑梦》系列特别报道,讲述杭州工匠岗位成才、技能报国的奋进故事,弘扬工匠精神,汇聚迈进新征程,建功新时代的杭州力量。

冰冷的监护器、密集的输液管、沉重的呼吸机……重症监护室内,滴滴作响的仪器声衬托着此刻的环境更加沉重。此时,唐卫东白大褂下的匆匆步伐,给病房内的患者带来了一丝丝的“生机”。

一门之隔,门内的生命无常是困境与挣扎,门外的真诚祈祷是安慰与希冀,而病房内这匆忙步履,便是病患家属眼里的无限希望。在重症监护室的8000多个日夜,唐卫东的“任务”就是和时间赛跑,二十年来从未间断。从建立起富阳首个重症医学科,到推动其成为浙江省龙头学科;从办公室的四人小组,到近十人的专业团队,唐卫东用信念与专业书写着医者的力量,为无数病患守住了生命的最后一道防线。

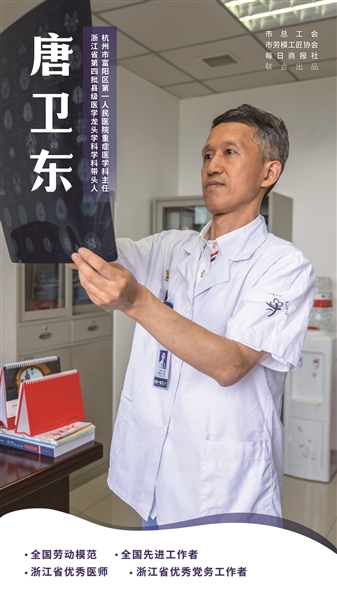

唐卫东

商报记者 文/张宇帆 应丹 摄影/视频 李子逸 制图 蒋中杰

匠心筑梦

劳工荟

杭州市富阳区第一人民医院重症医学科主任,浙江省第四批县级医学龙头学科带头人。全国劳动模范,全国先进工作者;浙江省优秀医师,浙江省优秀党务工作者;杭州市优秀共产党员;富阳区“十佳医护人员”、区“德艺双馨”医卫工作者;致力于重症医学科课题学术研究,相关项目、论文多次获奖。

匠心:大医精诚、仁心仁术

数十年如一日,重症病人的“守护神”

1986年高考,从小在医学世家长大的唐卫东耳濡目染,决定报考医学专业,继续父母的从医之路。大学毕业后,他凭借着虚心好学、精益求精的态度,如愿完成了“白衣使者”之梦,成为了富阳区第一人民医院一名出色的内科医生。

2000年,一个特殊任务落到了唐卫东的肩上——筹建重症医学科,是富阳首个重症专业学科科室。面对学科的空白,唐卫东带着不服输的精神先后到杭州、上海等地教学医院进修,并通过刻苦钻研,引进一系列新技术、新项目,让医院的重症医学科从无到有、从有到强。而他也秉持着前辈“选择了医学,就是选择了奉献”的谆谆教诲,在推动该学科发展的路上,一走便是20余年。

自重症监护室的“诞生”之日起,唐卫东便成为不少家属心中的“守门人”。在家属交流室可以看到,墙上挂满了大家送来的锦旗,与其说是接踵而来的荣誉,不如说这些锦旗象征着接连不断的新生。

而新生背后的路,总是艰难的。撕心裂肺的哭喊、沉重现实的无助、无法挽回生命的遗憾……多年来,面对重症监护室里的悲欢离合,唐卫东不断提升能力、调整心态,而唯一不变的是他最初面对家属的那份“同理心”。

在唐卫东看来,医者最重要的是仁心与仁术,除了通过进修、学习、培训以提高自己的专业水平,如何与家属进行沟通也是他从医路上的必修课。“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰,这是美国医生特鲁多的名言,也是我一直以来的座右铭。”唐卫东坦言,“重症监护室是个特殊的地方,很多时候,我们无法与病患进行直接沟通,所以与家属的交流尤为重要。”

每天十点多,是病患家属与医生的交流时间,也是唐卫东一天中最需要平衡理性与感性的时刻。“我时常换位思考,希望通过理性分析与情感宽慰帮助他们缓解情绪,做出抉择。因为与患者家属的关系融洽,就能给他们增添信心。与此同时,同理心让我更加坚定了要不断提升医术的信念,这也是驱使我继续前行的动力之一。”

而在患者心中,唐卫东被亲切地称作“心灵大师”,用“心”治病的他给予了患者活着的信心。“ICU是一个残酷地方,很多危重病人虽然被救活,但往往因为心灵受到重大摧残或身体落下某些残缺而失去对生活的盼头。所以治疗期间,我不仅注重患者的身体健康情况,也会加强沟通和开导,让他们走出悲观的‘囚笼’。”

多年来,通宵熬夜已经成了唐卫东的家常便饭。无数个日夜,他用自己瘦弱的身板与死神搏斗,拯救了倒在工作岗位上的心梗员工,从死亡线上拉回车祸患者,挽回了轻生的年轻生命……有患者逢人就说,自己的命是唐卫东给的,而唐卫东也只是摆手说道:“回忆起这些生死时刻,让人惊心动魄,也成就感满满,看到生命在我手中延续的那刻,什么都值了。”

一群人努力,一起守卫“生命防线”

在唐卫东的医学生涯中,“医”“教”“研”三个字贯穿始终。除了日常的临床工作与专家门诊,唐卫东还经常组织科室开展业务学习,在院内、院外参与学术交流,并前往大学进行授课。

作为富阳区重症医学学科带头人,唐卫东不断精进医术,坚持科研并重。截至目前,已成功主办省市级继续教育项目10余期;主持了4项省医药卫生、省医学会科研项目,被登记为浙江省科学技术成果,获得富阳科技进步奖两项。发表学术论文10余篇,其中中华系列、SCI论文5篇,参与编译专著3本。拥有实用新型专利、计算机软件著作权4项。

与此同时,唐卫东不仅做强了所在医院的重症医学科,还致力于富阳全区重症医学事业的发展。他先后帮助4家富阳区属医院创建重症医学科,并积极培养专业人才,让重症医学事业在富春大地上茁壮成长。

“一个人可以走得很快,但是一群人却可以走得更远。”近年来,唐卫东借助富阳区级总工会、卫健局等“师带徒”平台,及时总结提炼临床、学术成果,通过传帮带,加强对年轻医生在业务技术、学历教育、科研教学等方面的培养。“团队的建设和发展是非常必要且重要的,我希望能够发挥大家的优点,给每个人创造展示自我的平台,让重症监护室内的最后一道防线更为坚固。”

在唐卫东看来,重症医学科之所以有今天的成就,离不开每一位医生的医德与医术,也离不开为医者的工匠精神。数年来,唐卫东一直秉持着“大医精诚”的为医态度,“大医指的是优秀的医务人员,精即为专业熟练,诚则指品德高尚。我深信,大医精诚方能妙手回春。接下来,我也将继续勇往直前,在冰冷的机器中传递炽热的情感,做一名有高度、有宽度、有温度的医者。”

传承人说

重症医学科主治医师孙展:

唐主任对我来说不仅是上级,更是师父和医学道路上的引路人。唐主任的从医之路,遇见过形形色色的患者和家属,对于逐渐好转的患者,他给予他们希望和鼓励;对于我们束手无策的患者,他给予他们惋惜及同情。正是唐主任“常常去帮助,总是去安慰”的为医态度,让我们这冰冷无比的ICU充满了温暖。身为全国劳动模范的他,总是在休息日还心系科室的每个病人,对于病情不稳定的病人,无论多晚,都会来到医院,规范我们的抢救流程,制定更加精细的治疗方案,与家属多次会面交流。正是这样的唐主任,不断激励我努力成为像他一样的医生。

重症医学科主治医师陈俊男:

唐卫东主任,是我们重症医学科专家,是我们的师父,也是我们的榜样。在工作上,他认真负责有耐心,他的专家门诊都是延迟下班的,不是因为动作慢,而是询问病史细致入微,体格检查完整规范,对待患者如同家人一般。

在重症科室里,他都亲力亲为,甚至夜间也常从家中赶到医院进行查房及家属谈话。对待我们,他像严父一般,时而严厉时而和蔼。在工作中,他时常提问医生,了解患者病情及诊疗过程,如若对病情交接不详细,他必严厉批评,并教导如何改进。在生活中,他关注我们每一名医护人员的生活状态,鼓励并安排我们参加各类专业知识学习及技能培训,为我们的职业生涯指明了方向。

“郑”在点评:

2020年11月24日,唐卫东赴北京人民大会堂参加全国劳动模范和先进工作者表彰大会,在这次大会上唐卫东被授予全国劳动模范光荣称号,并聆听了习近平总书记的重要讲话。唐卫东说,这一天让我终生难忘。在唐卫东身上体现了劳动模范所特有的四种力量。

一是信念的力量。作为一名医者,他秉承着生命至上、患者至上的信念,他说我的使命就是生命,可以说唐卫东是新时代具有白求恩精神的白衣天使,救死扶伤,毫不利己,专门利人。

二是知识的力量。在唐卫东看来,医者最重要的是仁心和仁术。唐卫东是重症医学科的主任,不仅具有极强的专业知识,同时又有综合的协调能力。他刻苦钻研,发表了10多篇学术论文,是浙江医学龙头学科的带头人。

三是积累的力量。唐卫东从医30多年,担任重症医学科主任达22年,既注重理论的研究,又重视实践的探索,日积月累积累了丰富的临床经验,能准确地判断,果断地采取措施,积沙成塔、积流成河,这就是积累的力量。

四是团队的力量。一个人的力量是渺小的,只有汇聚众人的力量,那才是强大的。唐卫东说,“一个人可以走得很快,但一群人却可以走得更远。”他十分注重党团员先锋模范作用的发挥,积极参与和组织各类志愿服务队、创新服务队活动,一群人共同努力,一起守护“生命防线”。

浙大城市学院客座教授

新时代劳动教育研究中心主任

杭州市劳模工匠协会会长

郑荣胜