5月22日本报人物版

商报记者 虞洪波 综合报道

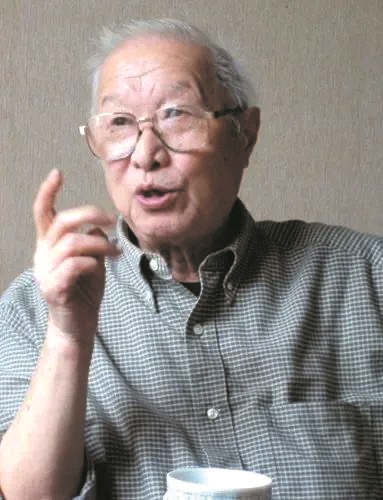

5月22日,本报这一周周刊曾刊文《百岁少年 笔耕一生》,纪念5月19日刚过完百岁生日的著名出版家、翻译家、儿童文学作家任溶溶。

没想到才隔4个月,9月22日,这位创作过《“没头脑”和“不高兴”》等经典童话的任爷爷在沪辞世,享年100岁。

“我从事儿童文学似乎是偶然,但现在想来,我一生的道路似乎就是准备做儿童文学的,选择儿童文学是我的幸运。”任溶溶曾这样定义他与儿童文学的非凡情缘。他集翻译家、作家、诗人、编辑家、出版家于一身,毕生在儿童文学的园地里耕耘。

除了他的成就和作品,任溶溶的故事还有很多,其中就包括一段让中国文坛差点少了一位儿童文学大家的经历。

◆作品中的儿童文学大家

目睹世间疾苦不再读童话

任溶溶1923年出生于上海虹口东新康里一处沿街的两层楼上。1927年随父母离开上海,到广州老宅,在广东一待就是10年。他的童年大部分时光在岭南度过,直到1938年才回到上海。

“我是给孔夫子磕过头的,从小读私塾,识字很早。”任溶溶操着浓重的广东口音说自己的身世。

任溶溶说自己度过了一段非常“散漫”的童年生活。他读了大量的杂书,尤其喜欢“人物打来打去”的旧式武侠小说、滑稽搞笑的《济公传》,以及张天翼的《奇怪的地方》。

小学毕业那年,抗战爆发,任溶溶回到了上海,在英国人开办的中学里读书。直到1949年前,上海有着无数个悲惨的“卖火柴的小女孩”,路遇死尸简直是家常便饭。“冬天的时候,善堂就早早出来收尸了。在虹口等地,垃圾箱旁边扔掉的弃婴,真的是随处可见。”目睹世间疾苦,慢慢长大的任溶溶不再读童话了,他一心向往着革命。

一篇儿童小说让他再入儿童文学世界

1940年10月,他去苏北加入新四军,先后在海安、盐城新四军宣教部工作。任溶溶投奔苏北新四军,正好这天是10月17日,任溶溶用“十一七”谐音字改成了“任以齐”。别名“任以奇”,因繁体字“齐”笔画繁多,而“奇”字写起来简单,所以1949年后任溶溶正式用“任以奇”代替了本名任根鎏,作为他的真名。

1941年春,他编中共地下党出版的《语言丛刊》杂志,这是他从事编辑工作的开始。1942年秋,他进入上海大夏大学(现在的华东师范大学)中国文学系读书。在校期间,他读了大量中外文学名著。

1945年大学毕业后,任溶溶完成了第一篇翻译作品——土耳其儿童小说《黏土做的炸肉片》,刊登在1946年1月1日出版的《新文学》杂志创刊号上。他没想到从此与儿童文学结下了不解之缘,就这么误打误撞进入了儿童文学的世界。

“十年动乱”期间,他靠边站,无事可做。于是,他找出意大利课本学习意大利文。他晚上学,把生字和语法规则抄在薄纸上,白天在“牛棚”里背,再加上一本意大利文版的《毛主席语录》,就这样学会了意大利语。

1979年,任溶溶终于如愿把《木偶奇遇记》译成了中文,1980年5月,由外国文学出版社出版。这是国内数十个中译本中,唯一一个直接从意大利文翻译过来的译本。

无奈改行搞创作依然作品不断

1962年,中苏关系破裂后,中国停止了翻译苏联作品,“中苏吵翻后就什么都不出了,最后是没书出了,就出些朝鲜的、越南的,他们也没什么儿童文学。”

接近“失业”的任溶溶只好“改行”搞创作,之前的“即兴”变成了“专业”。“从翻译儿童作品到写,我是熟能生巧了”。这一时代逼出来的改行,让任溶溶给几代人留下了大量令人印象深刻的故事和形象,除了《没头脑和不高兴》等之外,他还写出了童话《一个天才的杂技演员》《小波勃和变戏法的摩莱博士》《人小时候为什么没胡子》,儿童诗《我抱着什么人》《我给小鸡起名字》等大量优秀作品。

任溶溶很多的创作都在写他小时候的自己。最典型的就是儿童诗《一个可大可小的人》,“诗里面说爸爸、妈妈要到普陀山去了,说孩子你太小了,不能去,等到要走了,他们又说,你现在大了,应该在家帮奶奶做点事。这种事现在哪儿都会发生,但也是我小时候真实的事情,我当时真是想不通。”

“小孩子都是一样的,只是社会变了,生活情况变了,小孩子的本性都是一样的。”他说。

没回少儿社但从没离开小朋友

改革开放之后,整个出版环境为之一新。上海译文出版社成立,任溶溶没有回到少年儿童出版社,而是开始在译文社编辑《外国文艺》杂志。同时,进入中年的他也迎来了翻译生涯的第二个高峰。

在出版界日益开放的30年中,任溶溶翻译了瑞典作家林格伦的《长袜子皮皮》等十部重要作品,英国罗尔德达尔的《查理和他的巧克力工厂》《女巫》等小说,还有《彼得·潘》《假话国历险记》《柳树间的风》《小飞人》《随风而去的玛丽波平斯阿姨》《小熊维尼》等让无数中小读者都喜爱无比的经典童话,直至最近几年,年过八旬的他还在翻译一线上耕耘,翻译了《夏洛的网》《精灵鼠小弟》等畅销儿童书。

不过,他并不喜欢现在大红大紫的《哈利·波特》,“我只喜欢第一部,后来全是讲和妖魔打来打去觉得没意思。不过我不喜欢它不代表我否定它,还是一句话:萝卜青菜,各有所爱。”

另一方面,他也很担心现在国内的儿童文学创作情况,“外国儿童文学我感觉比较稳定,每本童话书看下来都很自然,没有什么很怪的,但我们国内的一些作品看着感觉很无厘头,变动得很厉害。”

有人说,人生是绕了一个大圈,到了老年,又变得和孩子一样了,而任溶溶却不大赞成“返老还童”等说法,“我和小朋友从来没有离开过。”

◆生活中的妈宝和美食家

白发老爷爷“也是妈妈的亲宝贝”

“中国拥有任溶溶,是中国儿童之幸,也是中国儿童文学之幸。”上海作协主席团成员、上海作协儿童文学委员会主任、儿童文学作家殷健灵这么说。

殷健灵上大学时第一次见任溶溶,便是听任溶溶在和朋友们聊妈妈,那是她第一次听一个白头发爷爷像孩子一样说“妈妈”两个字,“有妈妈在,老翁也是妈妈的亲宝贝。妈妈98岁时去世,之前最不放心的就是儿子的吃饭问题。为了让妈妈放心,儿子在70岁时学会了烧菜。任老在后来的文章里写到这些,没有抒情与煽情,仍旧是老老实实的大白话。”

品的是食物,悟的是人生世相

殷健灵还告诉记者,上了年纪后任溶溶依然有很多业余爱好,比如喜欢吃美食,喜欢看电影、电视,喜欢听京戏和古典音乐。

他是广东人,本身就是一位美食家,他的美食文章,不摆噱头,如实道来,却说得活色生香,不单是吃,更有美食的前生今世。“同是一家小绍兴,他(上世纪)60年代初吃的是它的炸排骨,那是小绍兴的前生,至于白斩鸡和鸡粥,则是它的今世。他写美食,还有与美食相关的众生相:40年代初亚洲西菜社里周到体贴的山东大汉服务员,‘文革’后不久全聚德烤鸭店里抬头翻眼的大姑娘服务员,和他在饭馆里拼桌的电影明星,曾给宣统皇帝做点心、困难时期却只能用玉米面做面包的老师傅……品的是食物,悟的却是人生世相。”

(信息来源:新华社,中新社、新京报、新民周刊、澎湃新闻微信公众号)