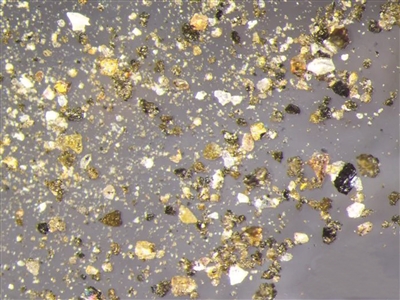

显微镜下的月壤样品(核地研院提供)。 据中新网微信公众号

“嫦娥石”真实颗粒CT扫描三维形态图(2022年9月)。 据新华社

嫦娥石理想晶体。 据环球网微信公众号

核工业北京地质研究院研究人员在称量月壤(2021年9月摄)。据新华社

月壤样品(核地研院提供)。 据中新网微信公众号

商报记者 虞洪波 综合报道

9月9日,中国传统节日中秋佳节前夕,国家航天局、国家原子能机构联合在北京发布嫦娥五号最新科学成果:中国科学家首次在月球上发现的新矿物被命名为“嫦娥石”。

“嫦娥石”是一种磷酸盐矿物,呈柱状晶体,存在于月球玄武岩颗粒中。这是除“广寒宫”“织女”“河鼓”等月球地理实体命名外,月球科学探索中又一具有中国文化特色的名称。

该矿物是人类在月球上发现的第六种新矿物,我国也因此成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家。

这个新矿物是如何被发现的?为何被命名为“嫦娥石”?它的发现对探索月球奥秘有什么意义?

◆发现过程

从14万个颗粒中发现月球新矿物

2020年12月17日,我国嫦娥五号月球探测器携带1731克月球“土特产”成功返回地球,这是时隔40多年后人类再次采集月球样品,也使中国成为第三个成功采集月球样品的国家。

2021年6月,嫦娥五号月球样品向全社会开放申请。核工业北京地质研究院(核地研院)是首批获得月球样品的13家研究机构之一,先后有3个课题获得批准,分别是“嫦娥五号月球样品聚变核能核素(3He)研究”“嫦娥五号月球样品铀(钍)核能核素及同位素研究”以及“月球核能元素铀系核素研究及意义”,目标是开展自主月球裂变、聚变资源基础地质研究,为月球演化和月球资源评价提供重要基础数据。

在对第一批获得的月壤粉末样品进行矿物学研究的过程中,核地研院科研团队发现了新矿物的线索。当时它是一个10微米左右的颗粒,和辉石交互共生在一起,无论实验手段还是后期的数据处理都没有办法把辉石剔除干净,因此一直没有获得理想的结构数据。

申请到第二个月壤样品后,科研团队统计了样品靶上14万个颗粒,找到了一些新矿物的踪迹,但有希望测到单晶结构的只有一颗,而这一颗还裂成了三小块。最终团队使用聚焦离子束电镜切出了一颗10×7×4微米的纯的单晶颗粒,也就是普通人头发丝平均直径十分之一不到的大小。

科研人员随后将颗粒转移到单晶衍射仪上收集衍射数据,最后解译出新矿物的晶体结构。他们对新矿物进行了拉曼光谱分析、晶体光性描述、物理性质计算等,通过系统详尽的矿物学研究确定其为一种从未被发现过的新矿物。

命名为“嫦娥石”,致敬中国航天

这个全新的月球矿物被命名为“嫦娥石”,其英文名为Changesite-(Y) ,由change(嫦娥的汉语拼音)+s+ite(英文后缀,表示矿物)+ Y(特殊成分后缀)组成。

“嫦娥石”发现于嫦娥五号月壤的玄武岩碎屑中,是新的磷酸盐矿物,属于陨磷钠镁钙石(Merrillite)族。理想化学式为(Ca8Y)□Fe2+(PO4)7,晶体结构属三方晶系,空间群R3c。颗粒约2~30微米,呈微小柱状,伴生矿物有铁橄榄石、单斜辉石、钛铁矿、钙长石、斜锆石、方石英、陨硫铁和玻璃等。

核地研院科研团队撰写研究报告提交给国际矿物学会新矿物分类及命名委员会。2022年8月,国际矿物学会新矿物分类及命名委员会全票通过了嫦娥石研究报告并颁发批准函。

经来自多个国家的20位矿物学家评审,由核地研院月壤研究团队申报的新矿物——嫦娥石Changesite-(Y)于2022年8月3日获得国际矿物学会(IMA)新矿物分类及命名委员会(CNMNC)正式批准,批准号为IMA2022-023a。

核地研院科研团队介绍,之所以命名为“嫦娥石”:

一是纪念嫦娥工程首次取回样品;

二是发音更加接近中文嫦娥石发音,对外国人发音也友好;

三是“S”是中文“石-Shi”和英文“石-Stone”开头的第一个字母,“石”通常是大众对“矿物岩石”的总称;

四是名称Changesite可分成Change(嫦娥)和site(地址),可理解为嫦娥居住地,即月球,又可解释为嫦娥5号月球落地点;

五是名称也可理解为Change(改变)和site(地址),可引申为此次落月地点与之前Apollo(美国)和Luna(俄罗斯)都不同。

把新矿物命名为“嫦娥石”表达了科研团队对中国航天和中国深空探索事业的致敬。

◆发现意义

可倒推月球演化时的历史过程

那么中国发现月球新矿物有什么意义?为何美国和苏联之前没能发现?

核地研院月球研究团队负责人李子颖解释说,嫦娥五号探测器在月球上的采样地点与此前美国和苏联月球采样地点距离较远,“我们的采样地点地质年代要年轻约10亿年,这或许是此前美苏月球样品中没有能发现嫦娥石的原因之一。”

李子颖表示,虽然嫦娥石所属的磷酸盐矿物在地球上很常见,但其中并不包含嫦娥石,这证明其形成需要与地球截然不同的环境和条件。未来通过研究嫦娥石的形成条件,可以倒推当初月球演化时经历了什么样的特殊历史过程,对认识月球起源与演化意义重大。此外,嫦娥石所含量的稀土是否有开发价值,也值得未来进一步研究。

同时,核地研院月球样品研究团队还首次准确测量了嫦娥五号月壤中氦-3含量、赋存规律以及最佳提取参数,为后续月球氦-3资源的遥感预测和资源总量估算,以及氦-3资源未来开发和经济评价提供了基础科学数据。

◆发现背后

核科学技术应用,这项技术立了大功

记者从中核集团获悉,该成果是核与航天跨行业、跨专业合作的一次有力探索。月球研究是重要的基础前沿科学研究。开展月壤与月岩样品的物质成分与核科学研究,评价月球核能资源利用前景,是中国探月工程的科学战略目标之一,核科学技术的应用在其中起到了重要的推动作用。

中核集团对月球样品的研究可以追溯到40多年前。1978年,美国送给中国1克月壤样品,中核集团原子能院测定了样品中36种元素含量。特别是自中国探月工程实施以来,中核集团一直积极准备月壤样品的分析,先后对模拟月壤、月球陨石等进行活化分析实验,针对定量过程中的铀裂变干扰、快中子阈反应干扰、量值溯源和传递、质控等进行了多年实验研究,为月壤分析积累了宝贵的经验。

(信息来源:新华社,中国新闻网、澎湃新闻、环球网微信公众号)