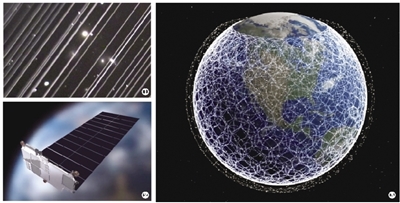

①星链卫星在天文观察照片上留下的轨迹让天文学家抓狂。 ②单个的星链卫星并不起眼。 ③星链卫星完成部署后,几乎可包围整个地球。 本版图片均据环球网

商报记者 虞洪波 综合报道

2021年岁末,中国空间站两次紧急避碰美国星链卫星(Starlink)的新闻,引起了广泛关注和热议。

中国外交部发言人赵立坚于2021年12月28日证实,7月和10月,SpaceX发射的星链卫星,先后两次接近中国空间站。在此期间,中国航天员正在空间站内执行任务,出于安全考虑,中国空间站采取了紧急避碰措施。

属于马斯克的SpaceX公司发射的星链卫星为啥这么“横”?横冲直撞的背后有什么来头?

◆中方严正表态

外交部:美国对航天员生命安全造成严重威胁

针对美国星链卫星两次接近中国空间站,对空间站上的航天员生命健康构成威胁一事,外交部发言人赵立坚2021年12月28日表示,美方应该尊重以国际法为基础的外空国际秩序,立即采取措施防止此类事件再次发生。

赵立坚说,中国政府于12月3日通过中国常驻维也纳代表团向联合国秘书长通报了上述危险情况和中方采取的措施,并请秘书长周知各缔约国。美国口口声声宣称所谓 “负责任外空行为”概念,自己却无视外空国际条约义务,对航天员生命安全造成严重威胁,这是典型的双重标准。

新华社:各方都应遵守“交通规则”,不能“横冲直撞”

新华社2021年12月31日0时39分发表新华国际时评《太空相遇,美国政府和企业均应遵守<外空条约>》指出:

在深知在轨碰撞风险和相关信息重要性的前提下,在有了充足的“经验和教训”之后,美国航天局及星链卫星还是毫无预告地两度靠近中国空间站组合体,如此“改善全球对太空活动的认识”,令人“刮目相看”。

在星链卫星危险接近中国空间站的事件中,美国政府机构和企业都没有尽到应尽的责任,无视国际条约义务,无视航天员生命安全。

和平开发和利用太空资源是国际社会的共识,共同维护太空秩序符合全人类太空发展的利益。未来,还会有更多国家和企业把航天器送入太空。在空间轨道上,各方都应该遵守“交通规则”,不能“横冲直撞”。

◆星链高频惹祸

迄今在轨星链卫星已超过1700颗

2014年,马斯克提出星链项目计划,试图建立覆盖全球的卫星互联网。按照计划,马斯克要向太空陆续发射4.2万颗卫星。

星链项目计划2019年至2024年向太空发射1.2万颗低空轨道卫星,迄今已成功发射超过1700颗卫星,占人类所有在轨活动卫星的三分之一以上。

数量如此庞大的星链卫星占据低空轨道,与其他航天器“撞车”的风险不容忽视。

中国空间站两次变轨紧急避让星链卫星

2021年12月初,中国常驻联合国(维也纳)代表团向联合国秘书长提交的普通照会揭开了为应对接近的星链卫星,发生在2021年7月1日和10月21日我国空间站的两次预防性碰撞规避控制(紧急避碰)。

照会内容显示,中国空间站组合体稳定运行在距地球高度390千米附近的近圆轨道上。

第一次紧急避碰,星链-1095卫星自2020年4月19日起稳定运行在平均高度约555千米的轨道上。2021年5月16日至6月24日,该卫星持续降轨机动至平均轨道高度382千米后,保持在该轨道高度运行。7月1日,该卫星与中国空间站间出现近距离接近事件。出于安全考虑,中国空间站于7月1日晚主动采取紧急避碰,规避了两目标碰撞风险。

第二次紧急避碰,2021年10月21日,星链-2305卫星与中国空间站发生近距离接近事件。鉴于该卫星处于连续轨道机动状态,机动策略未知且无法评估轨道误差,存在与空间站碰撞风险。为确保在轨航天员安全,中国空间站于当日再次实施紧急避碰,规避了两目标碰撞风险。

星链卫星已第一次危险靠近其他卫星

这已不是星链卫星第一次危险靠近其他卫星。

2019年6月,马斯克的SpaceX公司曾表示计划让3颗星链卫星脱离轨道,目的是“测试航天器的推进系统”。

3个月后,即2019年9月2日,欧洲航天局发布推文,描述了气象卫星“风神”同星链-44卫星一次遭遇:“有史以来第一次,欧洲航天局进行了‘紧急避碰’操作。”那一回,“风神”提高了飞行高度,越过了“星链-44”,安全避险。

后来,有媒体援引消息人士的话报道称,“星链-44”正是“主动”脱离轨道的3颗卫星之一。

2021年4月,星链卫星又险些与英国的OneWeb卫星相撞。

但对于“自家人”的卫星,“星链”背后的SpaceX公司小心翼翼对待。就在9个月前,美国国家航空航天局(NASA)表示,已与SpaceX签订了一项协议,在星链卫星有可能同NASA的航天器危险地“擦肩而过”的情况下,由星链卫星启动自主避碰功能。协议规定,碰撞造成的一切责任都由SpaceX承担。

近1800颗卫星每周“惹事”2100次

哈佛-史密森天体物理中心天文学家乔纳森·麦克道尔表示,由于卫星发射的数量和速度,为减少太空碰撞风险而采取的规避操作正变得越来越频繁,“星链”是这其中的“重要因素”。

据统计,虽然SpaceX公司迄今只发射了近1800颗卫星,但已致每周发生多达2100次的近距离接触事件。

英国南安普顿大学的太空碎片专家休·刘易斯称,由于SpaceX的星链计划,太空中卫星数量急剧增加,近距离接触事件的次数也在过去两年急剧增加,“我查看了2019年5月星链卫星首次发射至今的数据。从那时起,数据库收集到的航天器接近事件翻了一倍多,现在,至少一半航天器接近事件都与‘星链’有关。”

◆星链居心不良

据估算一年可进账500亿美元

若星链计划能成,那这将是SpaceX公司最盈利的项目。

马斯克估算,如果这玩意能拿下全球通讯市场5%的份额,一年就可进账500亿美元。考虑到特斯拉费了那么大劲,2020年才给马斯克赚了300多亿美元,这个星链项目可谓金光闪闪了。

可能借此探测中方太空感知能力

“载人飞行物的轨道高度一般在300千米到500千米间,因为轨道太高会失去地球固有磁力线对危险宇宙射线的屏蔽,而太低又会遭遇大气层减速,例如载有杨利伟的‘神舟五号’变轨后进入了343千米的轨道,而我国空间站则在390千米轨道运行。”航天业人士李工(化名)告诉记者,“相比之下,大部分星链卫星处在550千米以上的轨道高度,少数处在380千米左右的轨道上。”

对于星链-1095卫星为何降轨,以及星链-2305卫星为何进行连续轨道机动,SpaceX官方尚未公开回应。

航天专家黄志澄2021年12月27日接受采访时表示,根据中方照会的内容,中国空间站的两次“紧急避碰”都是因为SpaceX公司星链卫星的降轨,目的可能是为增强卫星星座在局部地区的通讯性能。此外还有一种可能,就是美方借此探测中方的太空感知能力,测试中方是否能准确掌握它们的行动。

黄志澄认为,SpaceX公司组建的这种密集卫星网络,毫无疑问会对其他国家的航天器造成威胁。

“星链”的背后是美国抢占太空霸权的企图

按照国际电信联盟的规定,卫星轨道和频谱资源主要以“先到先得”的方式进行分配。而SpaceX计划发射的星链卫星总量约为4.2万颗。

在欧洲航天局总干事约瑟夫·阿施巴赫看来,SpaceX正在利用国际电信联盟的规定和国际太空治理的不完善,加速抢占有限的卫星轨道资源。2021年12月在接受英国《金融时报》采访时,阿施巴赫警告说:“(马斯克)一个人拥有世界活跃卫星的一半,这很了不起。但事实上,他正在试图在太空领域制定规则。”

可以这么说,“星链”的背后,其实是美国抢占太空霸权的企图。行业专家季亮在接受采访时表示,SpaceX的星链计划实质上是一场美方企图避开世人耳目的“太空圈地”运动,值得警惕。

星链计划的潜在军事用途更为广大

根据美国军方2020年5月同SpaceX签署的协议,美方下一代军用卫星将更多地利用廉价的小卫星星座。这意味着星链卫星被美方应用到军事领域是迟早的事情。何况,SpaceX的部分发射场就建在美军的范登堡空军基地内。

除了星链计划与五角大楼的紧密合作,还有专家提醒说,星链计划的潜在军事用途更为广大。

首先,一旦全部4.2万颗卫星发射到位后,它就在近地轨道筑起一道屏障,其他国家的火箭要确定发射窗口,就要和SpaceX 公司商量和协调,否则就可能与星链卫星相撞。如果在战时,掌握这项话语权的SpaceX 公司就相当于对敌方实行“太空封锁”。

其次,以往每颗高轨卫星的成本动辄十亿美元,其高价值和低发射率使动能反卫星武器获得了反对称优势。例如,美国GPS系统只有24颗卫星,大量动能卫星拦截弹一旦对它们实施攻击,可以瘫痪美国的全球导航定位和授时通信系统,美军的全球兵力部署和多域联合作战也会受到致命打击。而星链计划的卫星多达4.2万颗,能让动能拦截武器的优势不复存在。

此外,当前星链计划卫星上搭载的是通信设备,未来也可以搭载光学观测载荷,结合其重访率高的优势,对于全球主要地区,让每个时间段天顶方向都有几颗卫星飞过,可实现24小时不间断光学监控分析,通过大数据系统自动识别、分类跟踪和图像识别系统,使其对真假目标识别率高,抗干扰能力强,这必将大大提升美国对地面移动物体和太空目标的监控能力。

◆危害已经显现

失去动力的卫星需5年才会坠毁

密切关注星链卫星的天文学家乔纳森·麦克道尔(Jonathan McDowell)此前表示,根据他从美国政府及SpaceX处收集的卫星运动数据,除了SpaceX主动淘汰的测试卫星,大约3%的星链卫星已不能在轨道上操纵,可能已发生故障并失去控制,“3%的故障率本不算高,然而星链计划需要发射大量卫星,如完成计划中的4.2万颗,则意味着将有1260颗卫星失控,这些失去动力的卫星可能长期在轨道上漂移,需要长达5年的时间才会坠毁,其间可能发生和其他航天器相撞的事件。”

为了防范太空碎片带来的风险,美国航天局取消了2021年11月下旬的预定太空行走。对此,马斯克在推特上表示,“我们不得不改变一些星链卫星轨道,以减少碰撞的可能性,这不是很好,但也并不可怕。”

国际公约对责任界定尚不明确

实话实说,目前的外太空开发差不多是无序状态,已有的国际法成文条约仅《外层空间条约》《营救宇航员协定》《国际责任公约》《登记公约》和《月球协定》这么几份文件。

国际公约虽然规定卫星拥有国该为自家“卫星乱飞”造成的损失埋单,但“怎么赔偿”“实际拥有实体和国家主权责任间的关系如何界定”等复杂问题尚不明确。

若真造成碰撞灾难、人员损伤,赔偿就能解决吗?一国空间站多么金贵,宇航员的生命何其宝贵,区区一句“出事我赔”就能翻篇?

更重要的是,卫星乱飞不只是公司行为,某种程度上也意味着战争。

(信息来源:新华社、环球网,红星新闻、新京报客户端,侠客岛、新民晚报微信公众号)