新登风光 朱啸尘 摄

元始桥 朱啸尘 摄

湘溪廊桥

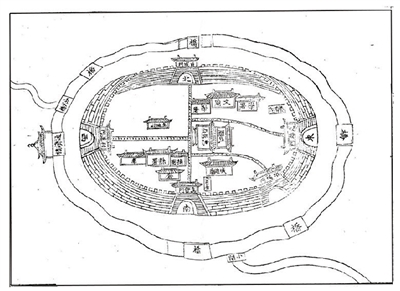

新登古地图

柴惠琴

在新登建制1800年的历史里,那些出现在大地上的桥梁,有的被记录,有的被遗忘。不管是回望还是展望,小桥流水人家,是现实生活,也是理想生活。

桥,是个形声字,从木,乔声,本义为桥梁。《史记·河渠书》:“禹路行载车,水行载舟,泥行蹈水,山行即桥。”桥的历史,单就选材分类的土桥、木桥、砖桥、石桥,到现代科技带来的各种材质不一的桥,每一次改变,都是社会发展史的一部分。

桥也和山涧溪流、河道、池塘湖泊相关。在富阳,水系通常是指“一江十溪”。“十溪”中,和新登一带紧密相关的是渌渚江。渌渚江流域有两条大溪,一条是葛溪,一条是松溪。

葛溪源出南天目山,从万市镇唐家桥入富阳境内,为渌渚江干流,流经万市、洞桥、胥口、新登四个乡镇。民国新登县志载“葛溪,在县西,以葛仙翁炼丹于此得名。”

葛溪进入新登境内后,在元村纳入湘溪水,折东南到双江口与松溪汇合。松溪是渌渚江的另一条主要支流,自临安流入富阳境内后,上游为永昌溪,穿越新登镇东北部地区直至与葛溪合流。在新登古城的“东安八景”中,有一景为“松葛双清”。

我沿着这两条溪流深入新登腹地,寻找桥以及与桥相关的人和事。

由近及远,时间上是回望,空间上是出发。

“城河”上的桥

2021年,新登古城进行古城墙、古城河的修复建设,重建、新建了城河水系上的桥,算上已有的桥梁,现城河水系共有20座桥。

这些桥都是单孔桥,形制上大部分是石拱桥,也有石梁桥;用材大部分是花岗岩,也有红轧石。桥的名字,有的和所在区域的城门相对应,如东门元始桥。北门旧称贞成门,对应贞成桥。还有以南门嘉会门得名的嘉会桥。西门外,通济桥南的“鼎甲桥”(“鼎甲” 特指排名第一、二、三名的考生),名字也有好寓意。

凤凰桥正对城上之凤凰山,凤凰山旧名一峰,为城内九峰之主峰,已鲜有人知,用作桥名唤醒人的记忆。

同样的,还有九峰之一的“秀山”“多福”。秉贤桥在秉贤村区块,原是纪念宋时耿秉、明时刘秉二位贤能县令而定的村名,也用作桥名。

塔山桥在塔山村区域内,和村名相关的还有共和桥、惠来桥、双溪桥。还有以新登古称得名的东安桥。

混塘桥也是老桥新建。康熙《新城县志》记作濬发桥,在县西门外。至道光,补充为:濬发桥,在西门外(前志),又名分水桥。到了民国《新登县志》则记载得又详细了些:“濬发桥,在西门外流芳桥北,因溪水流入城濠至此南北分流,故又名分水桥。”同时,县志城池图标为混塘桥。混塘一词,由水流南北分流时因所受阻力不同,导致水流翻涌、水质浑浊不清而来。

还有一座三个名字的通济桥,俗称市桥,又称流芳桥,横跨于塔山、共和、秉贤三村交界处的西路城河上。它始建年代不详,最早的记载来自万历《新城县志》卷二:“流芳桥,一名市桥,在县西门濠上。”道光《新城县志》的城郭乡图上,西门外的这座桥标注有“市桥”二字。道光二十六年(1846),桥被洪水冲坏,咸丰二年(1852)里人陈元海等募资重建,因桥在城郭通济庄地界,故又名通济桥。桥面有多次加高加宽,2012年,原来的桥面成为城河市桥涵涧,涵洞与葛溪塔山堰坝相通,作进出水用。2021年重建,单孔石拱桥,花岗岩,东西走向,横跨城河,拱券纵联分节并列砌置。

还有在今天新登中学内泮池上的泮桥,这座桥在县志里属于文庙图的一部分。新登的学宫始建于唐长寿年间(692-693),明嘉靖十七年(1538)学宫从城东迁于现址,殿堂祠阁悉数遵从旧制,泮桥应建于此时,后世多有修缮。

城河区域的桥在复建、新建时,在桥身石柱刻联。这些联句有“石梁兮元绪,万物伊始更”“和风万树花,喜雨千山果”“秉天地正气,参古城彦贤”“绿云添新色,翠幕拥碧岭”“山溪水波清,古城春色秀”……

各有各的美好。

此外,因城河修筑而配套的塔山引水渠、官塘水系里,最知名的桥是登云桥、惠济桥。

在道光《新城县志》里的城郭乡图上,距离“市桥”不远还有一座“登云桥”,桥在西门外观音巷,横跨塔山引水渠。这座桥,现已加宽加高,浇筑钢筋混凝土平梁桥。

惠济桥又称外官塘桥,在官塘闸上。始建年代不详,万历七年(1579)方廉合众募建。乾隆四十二年(1777)三月又有重建。1981年被改成水泥平板桥。今存乾隆四十二年惠济桥碑一通。

四百多年间,县令们接力修了一座桥

在松溪水系里,有一座已经消失的岁寒桥,《咸淳临安志》曾有记载,道光《新城县志》收录了元祐七年任职新城县令的徐评写的一篇《岁寒桥记》。

文中先是说了新城的交通地理,然后就说造桥原因是春夏之交,山洪暴发时,溪水漫灌于野,老百姓有造桥的需求,他来新城任县令看见了这座松溪桥已经有所朽坏,但因为事务繁忙,没有来得及修桥就调离了。接着由当时的新城县尉张延之募捐重建了这座桥。造桥时间是从“绍圣改元季秋之丁巳”到“孟冬之癸巳”,即1098年农历九月开工到十月完工。桥建成后,张延之请他来给桥取个名字,他问了当地父老这里为什么叫“松溪”,大家就跟他说早年溪边有一棵松树,就把这条溪叫作松溪了。大概因溪流的名字来自溪边松树,而松树为“岁寒三友”之一,就把这座桥命名为岁寒桥了。

之后,在元至元十四年(1277),新城邑丞张世荣重建。到了明代,邑民王济垒石将桥改建成三孔桥,桥面为木,具体修建时间不详。明正德十年(1515),邑民徐旭、孙连等将木桥改建为三孔石桥。但仅过了数十年,桥在隆庆四年(1570)时已被水冲毁。

这一年四月,恰逢工部右侍郎方廉辞官回新登,因桥损毁,他只能乘坐竹筏过溪,溪流汹涌,危险非常。经过这一次渡溪,他也了解到有好几个乡民在此溺水。于是,方廉叮嘱其弟方秋谋划,并让儿子捐出俸禄助力建桥。当时的县令是安徽青阳人施宗贤,也资助了部分资金及民夫,但因修桥费用大,没能造起来,只能继续筹备。到了第二年,施县令离任,江西万安人张霆成为新城县令。方廉陈述了造桥事宜,张县令捐出俸禄倡议募捐建桥。众志成城,不到三个月,桥就建好了。万历元年(1573)冬,方廉写《重建岁寒桥记》,张霆立石。

此后直至1937年抗日战争全面爆发,为了阻止日军入侵,守军炸毁岁寒桥。

岁寒桥之后,从流传至今的《南津桥记》《双江桥记》《建庄泽桥记》《建集贤桥记》可知,方廉以几乎一年一桥的速度,陆续倡建了新登周围数座桥。

庄泽桥也在松溪流域内,是目前新登最长的石梁桥,桥长30.5米,位于新登镇乘庄村庄泽自然村西南面约200米处,横跨松溪。民国《新登县志》卷六记载:“庄泽桥,在县东三里(旧志),庄泽庄,明方廉与弟秋募建。”

庄泽桥旧称庄宅桥,又称庄石桥,始建年代不详。南宋《咸淳临安志》记载庄宅桥在县东二里,旧为木桥。明嘉靖四十三年(1564),方廉退隐在家,在庄泽庄看见松溪汇聚永昌、昌东方向的来水后水势汹涌,原有的木桥在春夏之交汛期时常被洪水冲毁,几乎每年都要维修,还有因桥损毁而溺亡的隐患,而且他去父亲墓地扫墓时也必经庄泽桥。于是,方廉与其弟方秋谋划建一座石桥,估算了费用要两百余金后,觉得独木难支,就偕同乡人郑文达主持募捐,得到耆老袁世芳率先捐助支持,最终募集到造桥经费,并由方秋负责建筑事宜。当年六月施工,至第二年五月完工。桥建成后,方廉在隆庆元年(1567)春写了《建庄泽桥记》,这块碑石由新登人袁涵书写,方秋立石。

1912年到1949年之间,庄泽桥由县衙牵头,民众集资,拆除重建,建筑材料中旧庄泽桥的石材占一部分,其余为新的石条,式样不变,桥址上移几十米。庄泽桥现为三墩四孔伸臂石梁桥,以条石错缝叠砌,北侧设分水尖,上凿鳌头、蜈蚣等图案。桥台、桥墩各挑出二层条石。桥面是长条石并列铺设,桥面中央雕“平升三级”图案。

庄泽桥构造牢固,雕饰精美,具有重要的历史、艺术价值,是研究明代桥梁建筑的实物例证,今存有明隆庆元年(1567)《建庄泽桥记》石碑一通,在庄泽广平庙内。

方廉另外写有一篇《建集贤桥记》也仅收录于万历志。

2020年8月,新登潘堰村改田,出土此碑石,碑文与县志所录小有出入。集贤桥位于新登镇潘堰村沈家自然村方家坟头东,横跨葛溪。始建年代不详,旧有木桥。明隆庆元年(1567)方廉与仲弟方炬、季弟方秋策划营建石桥,桥当年建成,为五墩六孔石梁桥,高丈余,上为石梁,长十丈。

南津桥可能是新登史料记载的第一座木梁廊桥,宋淳熙二年(1175)孙绍远撰《新城县创造溪桥记》提到过。作为葛溪上最长的桥,它的营建难度倍于其他桥梁,这也是南津桥自建成之后屡屡损毁的原因之一。方廉在他的《南津桥记》里感慨了乡民孙驰捐资并期盼众志成城造桥的不易,也表达了他“老矣,无复四方之念,惟日佐乡人为便安计”的心愿。

双江桥俗名方公桥,是方廉在新登家乡主修的最后一座桥梁,桥名“双江”因地名而来,而方廉的别号也是“双江”。

“苏市长”走过的湘溪以及溪上的廊桥

湘溪在新登镇西北部,是葛溪支流。在新登人口口相传的叙述里,这个名称与明景泰年间曾任长沙太守的洪钧有关。因湖南简称为湘,人们为了纪念他,把当地叫作湘溪,溪水也因而得名。现在,在湘溪边有村庄叫湘溪,也有村庄叫湘河。据说是人们觉得“河”比“溪”大,更配得上洪太守。

说起来,当年任杭州通判的苏东坡走西道往来新登,湘溪一带是必经之地,十里湘溪古道也因此成为东坡古道的一部分。想象一下当年的采风活动,一行人翻山越岭探幽访古,山溪,野花,春笋,园中葵,苏市长赏景作诗或和晁补之小朋友谈谈创作,春色留人不亦快哉。可惜当时没有可即时发布的朋友圈、微博,不然,粉丝无数的苏式游记也是要刷屏的。

湘溪上现在有两座廊桥。

廊桥是指有屋檐的桥,也称虹桥、蜈蚣桥。这种桥两侧设有栏板、坐凳,上方又有屋顶遮蔽,好似一个庭院的过道走廊,也称为“风雨桥”“风水桥”。廊桥有木拱、木平和石拱之分。

最知名的廊桥当数《清明上河图》中所绘虹桥,而浙江廊桥最多的当数泰顺地区。

在富阳,湖源乡龙鳞坝上也有一座廊桥,而在新登地区,最知名的廊桥就在湘溪上。

这座廊桥,唤作湘溪桥,也叫湘溪廊桥,位于新登镇湘河村桥横头,东西走向。这个位置,古时是新登前往万市、分水的必经之路。当地村民为了行善积德方便行人,早年往往在桥上为路人准备免费茶水,还有草鞋等物品。湘溪廊桥始建于明嘉靖三十一年(1552),由居住于溪畔的郎氏族人郎益集资建造。据民国《新登县志》卷六“津梁道路”记载:“湘溪桥,在县北二十五里(旧志),今按湘溪距城三十里,明嘉靖壬子郎益集资建。”

建成之后,在明万历、崇祯年间继建。清乾隆年间又继建,道光年间重建。民国八年(1919)又重建。

这座桥的历史被简单记录在廊桥脊檩上。

之后,直到2002年廊桥才又重修。

这座木结构廊桥,形制上为木平廊桥。这种桥型也称木梁廊桥,它以梁木平铺为桥面,以两岸桥台或墩为着力点,跨度越大承载力越小,跨度越小承载力越大。一般建造于相对狭窄的溪流上,将圆木架在两岸,以木板铺设桥面,上建廊屋。

湘溪廊桥桥长13.83米,由10根粗壮原木横铺构成桥梁,上铺木板为桥面,桥面上建面阔四间的木廊,两侧有护栏,内置长条木板凳。桥南北两端砌砖墙,设有大门,门前设踏跺。砖墙设两重马头墙,东墙上竖嵌两通长方形大理石石碑。

秋末天气稍凉的傍晚,过湘河村,看湘溪廊桥静默,桥上有村民闲坐。桥上的人是桥外的人看见的风景。

在湘溪上,还有一座新建的廊桥。这座桥在湘溪村崔家自然村石塔潭头,原名为大桥,又称崔家大桥、崔家桥。始建年代不详,清光绪年间由村民崔启元等重修,为一墩两孔石拱桥,东西走向。2012年重新修建时,桥上架起木廊,就成了湘溪上的一座新桥。

等到了十一月中旬,湘溪两岸的银杏树逐渐进入观赏期,湘溪村的千年银杏树每年都能吸引很多人来玩。

沿湘溪一路,有因方廉在山上读书至鸡鸣而得名的月和山,也有最受游客欢迎的九仰坪——春天看杜鹃,夏天拍星空,秋天里的日出云海和山石连绵而成的石长城也是九仰坪不可错过的美景。

小桥流水人家

桥的演变,从乡村这个角度来看,从最早的遇水即溃的土桥,到竹桥、藤桥、木桥、砖桥和石桥,在营造方式不断提升的过程中,“修桥铺路”在漫长的社会发展中,一直被视为造福大众的善举。几乎每一座古桥的历史都藏着地方士绅独资或集资造桥的故事。

在新登,岁寒桥可以说代表了桥梁的发展史。它的演变,经历土桥、木桥、石桥,及至消失,是大部分乡野小桥的命运。

根据民国《新登县志》关于津梁道路的记载,新登境内有桥梁304座、渡口12处。当然,根据当时的行政区划,这些桥也包括了如今万市、洞桥、永昌境内的各种桥梁。

这些桥散落在新登的山野和村落、巷陌之间,成为新登历史的一部分。

这些年,新登人邵友华开始着手整理新登地区包括万市、洞桥、胥口、永昌在内的渌渚江流域的桥梁。这位“出生草野”的乡土文化研究者,历时三载踏遍新登地区,上山下涧,实地勘测,整理出桥梁(钢筋混凝土桥除外)650座之多,并结合现有的史料进行了考证,完成了《历代新登桥梁考注》的编注。这个过程,相当于把那些曾经出现过的桥梁又用文字重修了一遍。