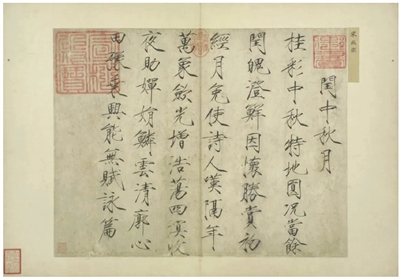

《闰中秋月诗帖》

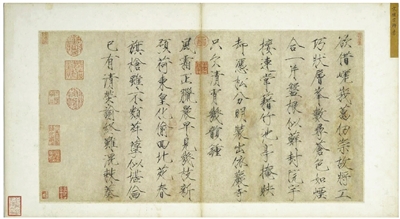

《欲借风霜二诗帖》

俞美娜

春天时,我去浙江博物馆之江馆看“观茶展”,玻璃展柜中,《闰中秋月诗帖》静卧成一片凝固的月光。字迹细瘦如刃,锋芒刺破千年尘埃,恍若宋徽宗赵佶的一生缩影——艺术巅峰的意气与山河破碎的悲歌,都在笔锋间化为一声长叹。

遥想当年,北宋宣和年间的汴京,灯火煌煌。宣德门前,教坊百戏喧阗,四夷蕃客的胡旋舞卷起彩云。赵佶立于东华门楼,俯瞰这座“天下第一都”的盛世图景。彼时他不会料到,自己独创的“瘦金体”竟会比汴河波光更为永恒。黄庭坚的纵逸、薛稷的峭拔、褚遂良的秀逸,都被他熔铸成独步天下的锋芒。

大观四年(1110年),29岁的年轻皇帝写下《闰中秋月诗帖》:“桂彩中秋特地圆,况当余闰魄澄鲜。”字字如金丝嵌玉,锋芒下藏着对“圆满”的祈愿。这年,他已在帝位十年,扩建艮岳、编修《宣和书谱》,将艺术的版图推向新的维度。

字如利刃劈石

然而,在宣和盛世的光环下,危机如影随形。蔡京以“丰亨豫大”之名敛财,花石纲役使千万民夫,浙江方腊起义烽火燎原。北方的女真铁骑踏碎辽国,北宋却沉溺于“联金灭辽”的幻梦。赵佶并非无知,只是选择以艺术构筑避世的桃源。瘦金体的每一笔,都是他对现实的逃遁——字越瘦削,江山越摇摇欲坠。

瘦金体的诞生,是帝王意志与文人风骨的奇异交融。宋徽宗师从吴元瑜,取法薛稷之瘦硬、欧阳询之严谨,更融黄庭坚“长枪大戟”之势,终成“折钗股”“屋漏痕”外的第三种美学。传统书法讲究“藏锋”,以棉裹铁喻示隐忍;而赵佶反其道行之,锋芒毕露如错金铭文。这或许源于其身份的骄矜——天下尽在掌中,何须遮掩?《棣棠花》《笋石》二帖中,他赞棣棠“出众芳红紫”,咏笋石“坚姿聊自儆”,字如利刃劈石,恰是对自身命运的讽刺。

字里添了嶙峋寒意

宣和七年(1125年),金兵南下,汴京的灯火在铁蹄下熄灭。赵佶仓促传位钦宗,自号“太上皇”,却终究难逃靖康二年(1127年)的国破之劫。

北上五国城的路上,帝王龙袍已成昨日往事,嫔妃宗室啼哭相随。地窨中,他蜷缩于牛粪燃起的微火旁,以焦枝为笔,麻纸为笺,写下《在北题壁》:

彻夜西风撼破扉,萧条孤馆一灯微。

家山回首三千里,目断天南无雁飞。

瘦金体依旧凌厉,却添了嶙峋寒意。金人索要“谢表”,他低头誊写谀辞,字迹工整如旧。

被囚的第八年,54岁的赵佶死于冰封的五国城。临终前,他是否忆起29岁那年的中秋?《闰中秋月诗帖》中“万象敛光增浩荡”的月光,已成黑水白山间的寒霜。昔年艮岳的奇石,被金人运至中都(今北京),成了新朝的装点;他独创的瘦金体,却被金章宗摹形失神,沦为权力游戏的陪衬。

金人掠走北宋珍宝,唯独带不走笔墨间的意气。《闰中秋月诗帖》辗转南归,与《清明上河图》同藏深宫,成为历史的辛辣注脚——艺术可超脱时空,此外,还有什么可以天长地久?

千年后,浙博展厅中的观众凝望《闰中秋月诗帖》,恍惚见宣德门灯火化作北国飞雪,瘦金体的锋芒割开时光帷幕,露出一个天才的孤独与一个王朝的挽歌。墨迹深处,似听到一声轻叹:“诸事皆能,独不能为君耳。”