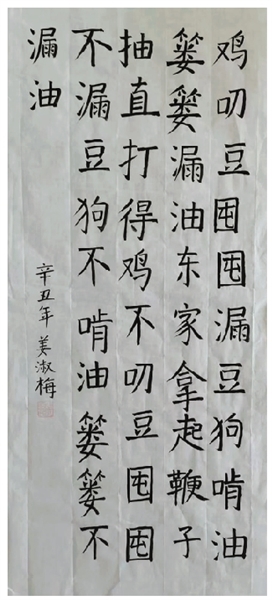

姜淑梅的毛笔字。

2017年姜淑梅(中)做客央视《读书》栏目。

口述 姜淑梅 整理 艾苓

结婚登记前,临时起名“姜淑梅”

我生于1937年农历正月十七,老家在山东省巨野县百时屯。我这一生,乱时候、穷时候、好时候都赶上了。

我那个时代的女孩,多数没啥正经名,都叫“大妮”“二妮”“三妮”。我上面有仨哥,家里人叫我“四妮”。爹念过私塾,在百时屯办过学校,大哥、二哥、三哥都有文化。轮到我上学,老打仗,逃命要紧,哪顾得上念书呀。

后来百时屯办“扫盲班”,我都十二三岁了。那会儿“大门不出、二门不迈”的就是好闺女,我天天在家织布纺棉。妹妹比我小两岁,她去扫盲班了,我没去。

1954年,我虚岁18岁,媒人就给找了婆家。那时候刚实行结婚登记,登记前两个人都不见面。登记前几天,爹想让他来我家,两个人见见面。我害羞,哭了好几场。爹让人去请他,他害怕,没敢来。

登记前一天,大哥去开介绍信,回来跟我说:“明天人家喊姜淑梅,那就是叫你呢。”大哥临时给我取的名,没啥讲究,我用了一辈子。

去章缝区政府登记那天,登记的屋子里两排座,东边坐一排男的,西边坐一排女的,一共18对。往对面看,不知道哪个男的是我的。

有一大高个,模样也好,第一个登记的就是他。有四个男的太不像样,两个年纪大,一个又矮又丑,还有一个一看就是个傻子,我这心呐总提溜着。我都想好了,这四个人里要是有他,我回家就死。

登到第16份,剩下了两个,都是一般人,跟我三个哥哥比差远了。

“张富春!”叫他的时候,我还不知道他是谁。

“姜淑梅!”叫我的时候我知道,原来是他。个子不高,有点驼背,金鱼眼,大嘴叉子,就是这个人了。

结婚后,娘家人都叫我“老张”,不叫我四妮了,我爹、我娘也叫我“老张”。婆家那边叫我“富春家里的”,有了孩子叫我“小孩他娘”“来顺他娘”,平辈的叫“嫂子”,小辈的叫“婶子”“大娘”。

我的名字像临时摆设,结婚登记用,用完扔到一边,我都快忘了。

婆家有个侄子对我好,叫我大娘叫得可亲了,叫了四十多年。我出书后,他跟别人说:“我大娘原来叫姜淑梅呀。这么多年,我都不知道她叫啥。”

好几个记者跟我说:“姜奶奶,你现在是名人了。”

我说:“我现在是有‘名’了,我叫姜淑梅。”

60岁,老伴走了,我开始学认字

1960年,我跟着丈夫从山东老家来东北,在黑龙江省安达的砖瓦厂落脚。丈夫成了国营厂工人,我是家属工,干的活是临时工,每年“五一”后上班,干到“十一”后停工。我在砖瓦厂干到1979年,家里养奶牛才不干了。

我有6个孩子,3个男孩大,3个女孩小。丈夫有头脑、能吃苦、爱吹牛,我们熬碱、卖碱、养奶牛,挣过不少钱。手里有点钱他都借出去,手里没钱他出去借也得帮人家。跟他过一辈子,我没见过存折。

1996年,孩子们都成家立业了,我们翻盖了三间砖房。老伴还没好好享福,出车祸去世了。当时我俩都在客车上,车上还有三哥家三口人,还有我爹的骨灰,我们打算把骨灰送到老家跟我娘合葬,车到秦皇岛出事了。

老伴死得太惨,他死以后我经常一夜一夜睡不着觉。

大女儿爱玲那时候在北京鲁迅文学院进修,她怕我闲着没事总想她爹,好几次催我学认字。我想让她放心,给她写信。我当时待在秦皇岛,求过宾馆服务员,求过住店的人,说:“我想写信,你把这句话给我写出来。”我说人家写,我照着练,练好了写到纸上,一页纸写了半个月。

事故处理完,我去这家帮忙、那家帮忙,能干点啥干点啥,没工夫认字。后来小女儿怀孕,把我接到她家,那段时间我认字最多。

她家老大上小学了,我今天编个快板,明天编个顺口溜,让大外孙女写出来。那些东西是我编的,我能念出来,先念后认,一个字、一个字地认,这样认字认得快。

我跟着电视字幕,也学了不少字。等小外孙女长大点,我能给她念故事了,遇到不认识的字,也能猜出来。

我要学写作,家人都笑话

爱玲跟公公婆婆一起过,总说让我跟她过,我不去。

2010年,我外孙上大学了,爱玲来接我,说:“这回你去也得去,不去也得去,你不知道我多惦记。”我看她样子很着急,收拾东西跟着来了。

她在绥化学院教书,教写作。我来以后看了两年书,先看《一千零一夜》,后来看得了鲁迅文学奖的那些书。看书是为了打发时间,我从没想过自己写。我想的是:我有一肚子故事,让爱玲写出来,准能发表。

我接连给她讲了三个故事,她都没写,还跟我说:“自己的故事自己写。”

我都生气了,说:“我要是会写还用你?好多有文化的人都不会写作,我哪能会?”

爱玲说:“试试呗,不试你咋知道?”

她跟我说了几次,说得我有点活心了。

2012年5月,我回安达办事,对二女儿说:“这次回绥化,我想跟你大姐学写作。”

二女儿说:“写吧,东边茅楼没纸喽。”

我去大儿子家,说:“儿子,我再去绥化,跟你大妹妹学写作。”

大儿子说:“妈呀,你要能发表文章,国家领导人都能接见你。”

我去大庆看三哥,说:“哥,这次回绥化,我跟爱玲学写作去。”

三哥是个文明人,啥也没说,哈哈大笑,三哥很少这样笑。笑了一会儿,三哥说:“写吧,写吧。”

他们要不这么说,我劲头还差点。他们这么说,我的劲头倒大了。

75岁拿起笔,我的手哆嗦

六月份回到绥化,我跟爱玲说:“张老师,你让我干啥我干啥,你让我咋写我咋写。写不好,你就当素材。”

爱玲笑了,给我找了两支铅笔、一块橡皮,还给我一沓废纸,她让我在背面写。

好多年不拿笔,冷不丁拿起笔,我的手直哆嗦,横也写不平,竖也写不直,像锯齿似的。我写完大树的“树”,一个字变成三个字。

我说:“你看看,我这样还能写作?”

她说:“别着急,慢慢来,谁开始写字都这样。你现在就是一年级小学生,从头开始学。”

写了十多天,我的手不哆嗦了,横竖也比原来平直了,一天能写三五行字。爱玲天天夸我,说我有进步。

写了半个月字,爱玲说:“娘,你可以写作了,想写啥写啥。”

我想,要写就写老故事,越稀奇越有意思。先写的是胡子(东北话,土匪)打百时屯的事,娘讲给我的。又写家里请来跳大神的,正好赶上地震,吓得大神尿裤子,爹讲给我的。

这两个故事吭哧吭哧写了好几天,遇到不会写的字空着,每页纸上都有很多空。爱玲下班回来,把我不会写的字一笔一画写到本上,我再照葫芦画瓢填上。好不容易写完了,给爱玲交作业。

爱玲说:“这两个故事挺好的,就当是练习了,你先放好。从现在开始,你写自己的故事,就写你经历过的事。”

我说:“我经历的事多了,写啥?”

她说:“先写你来东北那段,一个故事写一篇文章。写的时候你要想着,你对面坐着一个人,他从来没听过你讲的故事,你要从头到尾讲给他听。”

我说:“行,记住了。”

张老师可严了,写不好就退回来“返工”。来东北后,我住过没有门窗的宿舍,十几个孩子出疹子死了;我住过十间房的大宿舍,两铺大炕住了四五十户人家;后来三家合伙,我们在农村买下一间半土房。我把这些事都写到一篇文章里。

老师说:“不行,拿回去重写。这是三篇文章,必须单独写出来。”

我重写,写出来《出疹子》《大宿舍》《合住的“窝”》。

很多文章都这样,让她给挖出来,我说她像溜地瓜的。

我慢慢摸着规律,不用她挖,我自己挖。一门心思想着写作,过去的事一件连着一件都想起来了。

老师说:“你写的都是好东西,一定能发表。”

我说:“你别哄我了,你不哄我,不夸我,我也写。一个字不发表,我都高兴,当了一辈子文盲,老了老了会写字了,有学问了。”

老师说:“不哄你,你写得确实好。”

突然成名,四年出了四本书

2012年8月,爱玲把我写的东西放到她的博客上,河南作家马国兴看见了,说我写得好,要推荐给《读库》。时间不长,他告诉爱玲《读库》“拟用”。

我问爱玲:“啥叫‘拟用’?”

爱玲说:“准备用。”

2013年4月,《穷时候》在《读库》发表,我收到3000元稿费。

第二天早晨,爱玲问我:“昨天晚上睡得怎么样啊?”

我说:“光顾着高兴了,一宿没咋睡。你总说我写的东西好,能发表,我就以为你哄我,这回来钱了,我知道是真的了。”

她说:“你在《读库》发表文章,就离出书不远了,肯定有人给你出书。”

我知道她哄我,顺口说:“等着吧。”

第三天中午,磨铁图书公司的陈亮在爱玲博客上留言,说想给我出书,要签合同。

2013年10月,我的第一本书《乱时候,穷时候》出版了,这本书主要写我经历的乱时候和穷时候,写我的亲人。不知道为啥,那么多人喜欢。中央电视台的《读书》栏目请我和爱玲去北京录节目,凤凰卫视的《名人面对面》栏目来绥化录节目,上百家报纸、杂志、电视台采访我,记者都说我是“传奇奶奶”。《乱时候,穷时候》加印8次,后来出了精装本。

《新京报》记者电话采访我,问我以后有啥计划,我说:“只要活着,一年要出一本书。”

爱玲看了新闻,问我:“你真这样说的?”

我说:“对,我光要求质量,不要求数量。”

爱玲说:“一年出一本书,数量已经不少了,人家专业作家也不敢这样保证。”

我说:“你跟出版公司说,一本书10万字,正好。买书的看着不累,花钱不多,看着正有意思,没了,他们还盼着下本书。我现在写字快了,一年出一本书,那还不容易?”

2014年,我出版《苦菜花,甘蔗芽》,这本书主要写百时屯的故事,写那里的男人、女人,写百时屯的井、百时屯的庙和老家风俗,这本书入围“2014中国好书”。

2015年,我出版《长脖子女人》,里面都是民间故事,得了2015年度“华文好书评委会特别奖”。

2016年,我出版《俺男人》,这本书不光写我丈夫,还写了山东和东北几十个家族,哪个家族都有传奇故事。

第一本书都是我肚子里的故事。第二本书、第三本书、第四本书多数是我“上货”上来的。人家有文化的人说“采访”“采风”。我没文化,我就说“上货”。

写完四本书,我还想出去“上货”,爱玲说天冷路滑她不放心。她忙,没时间陪我“上货”。我说:“我没啥干的啦。”

她给我买回来一盒彩笔说:“你画着玩吧。”

80岁,从零开始学画画

我写完《长脖子女人》,陈亮说想请人画插图,想不出来哪个画家合适。

爱玲跟陈亮说:“我娘年轻的时候会剪纸。”

陈亮说:“可以让姜奶奶试试。”

我画了几天,画啥不像啥,不想学了。

爱玲说:“你要是一拿笔,画啥像啥,画家都得饿死了。慢慢来,反正时间长着呢。”

我又画了一下午,还是画不好,跟她说:“你马上给陈亮打电话,他爱找谁找谁。我不学了,你别让我着急了!”

她说:“好好好,我写个邮件。”

睡了一夜,我想清楚了:画不好,还画不孬?画得不好,人家不放到书里不就行啦?

早上,我这样跟爱玲说了。

爱玲故意问:“你昨天是怎么说的?”

我笑着说:“张老师,我错了!我给你鞠一躬吧。”

她笑着说:“我昨天写邮件了,没发。你接着玩吧。”

我接着玩,越玩越上瘾。

有个女孩子听说我画画,给我送来花鸟画册和彩色铅笔。爱玲给我买了不少画家的画册,还买蜡笔、毛笔、油画棒、丙烯颜料。

我爱画各种各样的花,画了一段时间,爱玲不让画了,她跟我说:“你写的故事,都是别人不知道的事。您以后画画,也画别人不知道的东西。”

她让我画老家的物件:织布机,棉车子,磨盘。

我想:哪能光画物件呢?物件是人用的,我还得画人。

百人百模样,不好画。我先照着人家的画册往下描,描着描着就会自己画了。

有一天爱玲下班回来,我说:“你跪下。”

她说:“我犯啥错误了?”

我说:“叫你跪你就跪。”

她冲我跪下,我说:“不对,你侧身跪。”

她跪了一会儿,我说:“你起来吧。我想画一个人跪着,俩腿咋都画不好,这回我看清了。”

绥化有老年大学,爱玲听说有美术班,她去给我报名,人家不收80岁的,收70岁以下的。

2019年,我出版了第五本书《拍手为歌》。书里面有老家的民谣和民俗故事,放了50张插画,都是我画的。

有人问:“姜奶奶,你画的是素描还是国画?”

我说:“你说的这些我不懂,我是瞎画。”

爱玲说,我不是瞎画,我画的都是以前的生活,这种画叫民俗画。

2023年,我跟爱玲合作了一本书《我的老娘八岁半》,她写我的故事,我画我的故事,画了50张。商量书名的时候,爱玲和她丈夫说了好几个,我都不喜欢。

85岁那年“六一”,爱玲问我:“小朋友,你今天几岁呀?”

我用小孩子的口气说:“八岁半。”

我说用“八岁半”做书名,他俩都说好,图书公司也说好。

我前三本书今年要再版,里面有我100张画。90岁的时候,我想到北京办画展。

82岁学书法,想当四个“家”

学画画以后,我经常看电视上的书画频道,看看那些画家、书法家讲些啥。我看那些画家都往画上写毛笔字,我也想练练。

2019年,我参加中央电视台的《回声嘹亮》录制。我告诉李思思:“我要当四个家。我现在是作家,还想当画家、书法家。”

李思思说:“作家,画家,书法家,好像还差一个。”

我说:“我还想当老人家哩。”

录完节目回到家,我跟爱玲说:“不能光吹,我得练,快点给我准备练字的东西。”她给我准备了毛笔、墨汁、废纸、字帖。

画画不好学,毛笔字也不好学,我偏要学好这两样东西。简单的东西大家都会,那就没啥意思了。这就好比我买了一件衣服,大家看着好都去买,这个容易办到,可大家都穿一样的衣服,不都成服务员了?

学写毛笔字跟学骑自行车一样:刚骑自行车的时候,一个小石头子也能把人摔倒;等学会骑自行车,啥石头都没事了,能骑过去的骑过去,不能骑过去的绕过去。

不记得啥时候,我的手开始哆嗦,右手哆嗦得厉害,不定什么时候。有一天吃饭,我自己端汤,右手突然哆嗦,汤洒在手上。

我问爱玲:“难道这就是老了吗?”

她说:“当然不是,你还年轻呢。没事的时候,你多活动活动手。”

我想当四个“家”,手哆嗦就完了,我自己想办法。写毛笔字的时候,我用左手托住右手手腕,挺有用。有时候两只手一起哆嗦,我就停下来好好歇歇。

我寻思:年轻人为啥手不哆嗦?血液循环快;老年人手哆嗦,可能是血液循环慢了,我得加快血液循环。

我想了三个招:撸,攥,摔。撸就是撸胳膊、撸手、撸手指,一遍一遍撸,手指挨个撸;攥是两手相互攥,从下到上,从上到下攥;摔是在床上摔自己的手,正面、侧面、反面轮流摔,摔上一阵手可舒服了。

只要闲着,我随时随地撸、攥、摔。我蒙对了,手不哆嗦了,我现在每天又写又画。

写作、画画、书法都是我的玩具,也是我的三把扇子。我想三把扇子一起扇,把火苗扇得又高又亮,不敢说照亮全世界,起码照亮了我的晚年。