《墓地的发现》 杨浪 著 中国工人出版社 2024年9月

杨浪

《墓地的发现》出版后,不少朋友问过我两个问题,为什么会去逛墓地?怎么想起来写墓地?

先说第一个。我家住在北京香山附近,和万安公墓、福田公墓都离得不远,我去那里很方便,有着地理位置上的得天独厚。在中国,经常去墓地徜徉与踏访的人极少,这与中国人的传统观念有关,认为墓地阴气重,是不吉之地。

我去墓地,只是为了读书。

关心一个人最后的归宿

历史是由人物和事件组成的,关心历史人物,便会注意到他最后的归宿。李大钊烈士陵园位于万安公墓内,当年在迁葬时发现,棺椁下有一方镌刻着镰刀锤头的墓碑。这些与前辈相关的细节,增添了我们对历史的认识。恰恰是这类历史褶皱里隐藏的故事,往往不仅在书本的缝隙里,还在人们的归宿地。无论如何,在一个人生命的尽头,总是会有意无意留下一些痕迹。所谓“读大地之书以补简策之阙”,就是要去实地踏勘亲身感受的道理。

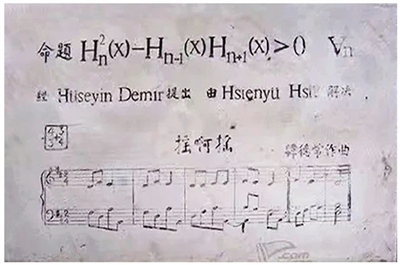

我曾发现一座墓碑上刻着一个复杂的数学公式,还有一段五线谱的旋律。公式我读不懂,线谱我读出了是《摇篮曲》。这是中国科学院计算所的老科学家徐献瑜和儿童音乐教育家韩德常的夫妇合葬墓。以这样隽永浪漫的方式留给世人的,不仅是人生中的难忘的事,也是文明的积淀。我在写那篇随笔的时候是怀着神圣感写下的:“此刻,我用徐教授在中国开山的计算机,哼着韩老师为我们童年写的歌,写下了这篇文字。”更有趣的是,后来我才知道他们的女儿正是写了《燕南园的左邻右舍》《韩家往事》的作者、北京大学的徐泓老师。

逛墓地如同读书,你要不断地查。几十年前,没有百度更没有人工智能,所以辞书很重要,各种历史丛书很有用,还有人物传记,尤其是日记。

我注意到抗日将领潘宜之与教育家刘尊一的墓碑,在遍翻各种回忆录间,还在《吴宓日记》中找到刘尊一的行迹。这才了解到他们是一对夫妻,爱情故事颇为传奇。

有些普通人没有文献史料留存,比如尹荃老师墓,除了墓碑上一百多字的生平介绍,唯一的信息就是给单身了一辈子的老师立碑的36个学生名字,以及两个当年立碑的学生,在自己故去之后,在老师墓前立的更小更低的墓碑。每次经过尹老师墓我都要扪心自问,是什么样的师道尊严有如此动人的力量!

后来,我索性就把墓地当作特殊的游览地,何况这里静谧、安详,环境又尤其好。我把逛墓地叫作“采气”,那么多的先师大家就在你的身旁,物质不灭,量子纠缠,身居其间,如浴历史之江河。于是,我就明白何以诸多国外墓地成为游览胜地,莫斯科的圣女公墓、华盛顿的阿灵顿公墓、巴黎的拉雪兹公墓和伦敦的威斯敏斯特大教堂。其实你不是逛墓地,而是去走进历史,是去拜访先贤。

这就是读大地之书。

一本写了20年的大地之书

逛得多了,书必须读得越来越多。读得多了自然便会去写。

记得我的墓地系列第一篇是写《雨巷的尽头》。那是在戴望舒的墓前,默念着“悠长又悠长的雨巷,我多愿遇到那个丁香般的姑娘”,那天天阴,心情如诗人般惆怅,心想21岁就写下这么漂亮的诗,45岁便郁郁而终,他的心中有什么块垒吗?于是,再读了一堆书,随着雨巷走到他人生的尽头。

最后写下了几百字,这本书也就从20年前开始了。

这墓地里的许多人,以前读书时会在书中遇到他们的名字,但真想了解他们又必须读许多东西。我想写那些真把我打动了的人物,写那些自己发现的历史碎片,写我对先贤人生价值的感悟。

我是偶然知道陈宧的,他也是葬在福田公墓。对,陈宧,民国初年著名的“二陈汤”——这味最终治死袁世凯的“药”。当年陈宧、陈树藩和汤芗铭三位重臣,他们在袁世凯称帝过程中起到了关键的反叛作用,最终导致袁世凯的失败和死亡。

他曾是一个我读书时略过的人物,细读之下才发现陈宧不愧是湖北乡贤。读过京师大学堂,也读过日本士官校,庚子事变时他还只是一名下级士官,兵荒马乱间他居然捡到13万两白银,亲手交给上级。之后,他在云南讲武堂做过朱德的老师,段祺瑞执政时做过参谋次长,在袁世凯称帝倒行逆施时给了袁决定性的一击。

我也会去墓地看我的好朋友。著名人像摄影家邓伟十年祭那天,我捧着花去看他,跟他说话。

墓地里有许多故事,是人生的另一端。但是在今天,他们正在这个空间里把人生的意义和价值让渡给我们。

这便是我感受到的“采气”。