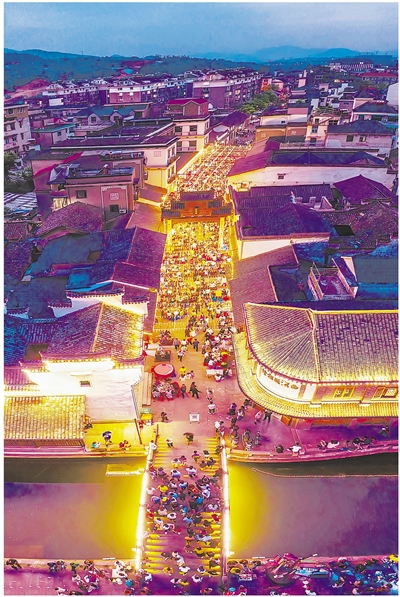

建德市十里寿昌江寿昌美食街。

崔琳琳 侣传振

习近平同志在《之江新语》中指出:“所谓文化经济是对文化经济化和经济文化化的统称,其实质是文化与经济的交融互动、融合发展。”经济若脱离文化滋养,便如无源之水,空有流量而无底蕴;文化若脱离经济支撑,便似无基之塔,空有高度而无根基。在当今全球化与知识经济蓬勃发展的时代背景下,文化与经济之间的联系愈加紧密,二者相互渗透、相互影响、相互赋能、交相辉映。

新世纪以来,杭州始终坚持文化为要、经济为基、城市为景,积极探索文化与经济交融互动、共生共荣的实现路径,以文润城、以文兴业、以文为魂,持续厚植历史文化名城特色优势、创新活力之城发展动能和生态文明之都治理导向。今年的政府工作报告中提出,杭州要“聚焦城市文化软实力提升,更大力度厚植历史文化名城特色优势”。

以文润城,持续厚植历史文化名城特色优势

“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。”作为首批国家历史文化名城、中国六大古都之一,在数千年历史发展的长河中,杭州形成了跨湖桥文化、良渚文化、吴越文化、南宋文化、明清文化和近现代文化的历史文化序列。悠久的历史积淀了深厚的文化底蕴,为城市发展提供了丰润文化滋养和强大精神动力。

传承历史文化基因,守护千年文脉根魂。将城市视作生命体和有机体,坚持城市有机更新,坚持“保老城、建新城”,保护第一,应保尽保,重塑城市格局。深化西湖、西溪、运河、良渚、南宋皇城、湘湖等综合保护工程,打造世界遗产群落,延续历史文脉。推进道路(河道)综合整治、背街小巷改善、城市记忆、文化基因解码等工程,挖掘历史文化碎片,保留历史肌理。做好“杭州学”研究文章,以研究带规划、建设、管理、保护、经营,编纂出版近700册《杭州全书》,充分发挥《杭州全书》“存史、释义、资政、育人”的作用,弘扬地方特色文化,塑造城市独特气质,助力城市科学发展。

发展中华文明现代形态,绽放人类文明时代华光。西湖景区免费开放,坚持还湖于民、还景于民。推进 “15分钟品质文化生活圈” 落地,引入多元文化场景,激活公共文化设施。将传统特色与时代特征相结合,塑造精神内核,增强凝聚力。广泛培育和践行社会主义核心价值观,浸润“礼让斑马线”“喇叭不乱鸣”“文明一米线”等文明实践,培育“雷锋广场”“孝心车位”“爱心冰柜”等文明载体,弘扬时代楷模、道德模范、杭州好人等“最美”现象,持续擦亮“浙江有礼·最美杭州”市域文明品牌,持续打造最具幸福感的生活品质之城。

以文兴业,持续厚植创新活力之城发展动能

创新是发展的引擎,文化是发展的灵魂,经济是发展的根基。文化为创新提供 “基因密码”,为经济厚植“价值内核”;创新为文化注入“时代活力”,为经济激活“增长引擎”;经济为文化构建“存续载体”,为创新提供“实践场域”。“文化筑基、创新驱动、经济提质”的交融互动,成为杭州创新活力之城发展路径的底层逻辑。

文化经济化,推动文化的价值转化与产业升级。坚持文化的创新性发展和创造性转化,让文物活起来,让文化动起来,让体验潮起来。“数字良渚”将 5000 年前的古城遗址以沉浸式互动体验形式呈现,游客可 “云游” 古城,可“制作” 玉器,让文物从玻璃展柜中 “走出来”。西湖文化元素开发的 “西湖礼物” 系列文创,实现文物价值从“观赏” 到“消费”的转化。西湖、大运河、良渚三大世界遗产周边博物馆的串联,将博物馆变为“可互动的文化课堂”。德寿宫遗址博物馆“南宋奇妙夜”的实景演出,将文化与沉浸式演艺、夜间经济有机结合。深挖文化价值、创新文化形态,解决文化传承的 “生存问题”,不断将文化资源优势转化为产业资源优势、经济发展优势,让文化从“精神符号”变为“发展动能”。

经济文化化,促进经济的内涵增值与生态重构。作为“价值赋能器”“产业催化剂”“消费升级引擎”,文化赋予产品 “超物质价值”,让产品从“功能性消费” 升级为“意义消费”,推动企业从“成本导向”转向“价值导向”、产业从“功能导向”转向“文化赋能”。为进一步推动我市历史经典产业高水平传承与高质量发展,塑造产业新辉煌,打造现代化产业体系,让传统产品成为文化载体,让生产过程成为文化场景,让传统产业承载现代文明,让制造业从“代工生产”升级为“品牌创造”。从建设全国文化创意中心到加快国际文化创意中心建设,杭州始终坚持把发展文化产业作为推进经济转型升级的重要抓手,推动“文化+”,解决经济发展的 “品质问题”,以文化赋能经济,以经济活化文化,让经济从 “物质生产” 走向 “价值创造”。

以文为魂,持续厚植生态文明之都治理导向

“文化经济”的本质在于文化与经济的融合发展,说到底要突出一个“人”字。文化即“人化”。人,本质上就是文化的人,而不是“物化”的人。人民对美好生活的向往,是自然生态与文化生态的和谐统一。保护好西湖和西溪湿地,统筹好生产、生活、生态三大空间布局,建设人与自然和谐相处、共生共荣的宜居城市,是杭州城市发展和治理的鲜明导向,也是杭州生态文明之都的治理导向,有赖于文化的灵魂引领和根系滋养。

文化灵魂引领,以精神内核塑造治理价值坐标。作为千年古都,杭州的文化基因中始终蕴含着 “天人合一” 的生态哲学。从良渚古城 “因势利导” 的水利系统,到南宋 “南渡定都、依山水而建” 的城市规划,体现了对自然环境的敬畏与顺应。唐代白居易、宋代苏轼疏浚西湖形成了“以人文护自然”的治理传统,将水利工程与景观美学融合,体现“人与自然共生”的智慧。这种思想延续至今,转化为西湖申遗、西溪湿地保护等实践,形成“生态保护与文化传承并重”的治理逻辑。

文化根系滋养,以历史积淀夯实治理实践根基。西湖、良渚古城遗址、大运河三大世界遗产,不仅是文化地标,更是生态治理的“示范样本”,实现“文化根脉”与“生态脉络”的双重延续。富阳东梓关村、桐庐深澳古村,保留了 “依山傍水、自给自足”的传统村落布局,其“雨污分流”“梯田保水”等古法智慧,为现代乡村生态治理提供了可借鉴的本土经验。西溪湿地“龙舟胜会”“火柿节” 等民俗活动,将生态保护与文化传承结合,让“保护自然”成为市民的文化自觉。王星记扇业以竹为原料、西湖绸伞以桑蚕为基,传统工艺对 “可持续材料” 的依赖,与现代 “低碳环保” 理念不谋而合,推动形成“文化产业—生态经济”的良性循环。

“潮起之江、千古风流。”人文荟萃,自古便是杭州发展的“底气”和“底色”。巧打“文化牌”,唱活“经济戏”,做好“城文章”,让千年文脉熔铸发展内核,让文化赋能重构产业逻辑,让文化基因成为治理灵魂,以更大力度厚植历史文化名城特色优势,以更大力度构建创新活力之城,以更大力度擦亮生态文明之都金名片。

(崔琳琳,杭州城研中心浙江省城市治理研究中心助理研究员,市社科培育基地“杭州城市更新与文化传承研究院”副院长;侣传振,中共浙江省委党校副教授)