陈志坚

2024年,“北京中轴线”申遗成功,被列入世界文化遗产名录。和北京等城市一样,杭州也存在一条清晰的“中轴线”,即今天的中山路历史街区。

“中轴线”是一座城市文化、社会、经济功能的生长线。溯古追今,杭州的“中轴线”不仅一直是杭州城的地理中心线,贯通南北,也是历代商业中心地带,长盛不衰。在南宋临安,还一度被命名为“御街”。

吴越国时期的“中轴线”,

沿着大运河

杭州“中轴线”有一个历史形成过程,始于吴越国时期。

吴越国之所以是中轴线的形成期,是因为钱镠才开始修建杭州“罗城”(杭州大城)。可以说,吴越国之前的隋唐时期,杭州的大城市形态都还没有完全形成,那就根本谈不上有没有城市中轴线这个概念了。

开皇九年(589),隋文帝杨坚完成统一大业,彼时,天下初定,江南地区局势却并不太平。开皇十一年(591),杨素奉命率领大军前往江南平叛。他以军事家的眼光和严谨作风,组织民众依山筑城,所建的就是最早的“杭州城”。历来讲隋杭州城,都认为是个大城,周长三十六里九十步,规模宏大。

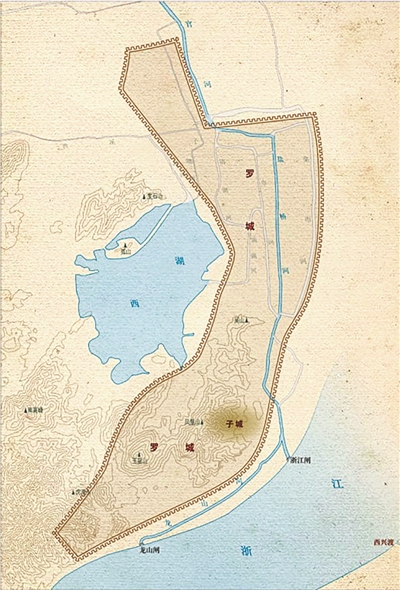

钟毓龙的《说杭州》,魏嵩山的《杭州城市的兴起及其城区的发展》提出,隋代“杭州”,“其城范围,南起凤凰山,北抵今体育场路,东临东河,西濒西湖。”但是,这个大杭州城其实并不存在。杨素创建的杭州州城实质是一个军事堡垒性质的“子城”,面积较小,其周围约10里,位置在钱塘江北岸的柳浦西(今凤凰山东麓)。与此同时,西湖东北方位,还长期存在着钱塘县城,两城并峙。在整个隋唐时期,杭州历史上出现了一个“双城记”时代——南边杭州州城与北边钱塘县城(今宝石山东麓)遥相呼应。白居易有诗云,“州傍青山县枕湖”,是“双城记”的真实生动写照。

如果从钱镠所修罗城的形态来看,其实就是将隋唐的南州城、北县城连成一体。钱镠修城意在“为百姓计”,将已经比较稠密的民居都包容在内。

当然,修罗城的目的,也包括了保护城市经济的安全——《杭州新建罗城记》很清楚地提到杭州的繁荣:“东眄巨浸,辏闽粤之舟橹;北倚郭邑,通商旅之宝货。”这些繁荣的商业区和人口集中区主要在县城和子城的中间这片区域,说得更明确一点,就是沿着大运河(中河)分布的区域——这就是杭州“中轴线”的前身。

钱镠新修罗城周围七十里,南北长而东西窄,即所谓“腰鼓城”。这一特点,正是由运河定义而成。大运河的杭州段,如果以德胜桥附近(吴越杭州罗城的北门“北关门”在此)为计量起点,一直往南到樟亭驿(杭州罗城的南门附近)为计量终点,其距离大约有20里。唐代诗人李华有诗句“骈樯二十里,开肆三万室”,“骈樯”就是描绘大运河杭州段桅杆林立、船只塞河的景象。而所谓的二十里,刚好吻合运河杭州段的长度。

吴越国钱镠所修罗城,西至西湖,东包东河,所以,贯通南北的大运河(中河)刚好处于中间位置,而在大运河边上形成的南北通衢,也就自然地形成了杭州城市的“中轴线”。

北宋时期的“中轴线”,

有了城市的风貌

北宋是杭州“中轴线”的发展期。北宋之前,虽然“中轴线”已经形成,但其名为何不得而知。到了北宋,“中轴线”名称正式出现,即屡屡出现在苏轼笔下的“沙河塘”。

苏轼笔下的“沙河塘”是什么?“沙河”自然是河,也是人工开挖的河道;“塘”是堤坝,是开挖沙河而形成的堤坝。后来则因为远离江潮,堤坝成为通衢。此外,塘,是有一定宽度的地段,因为变成通衢而成为商业区。

那么,沙河塘的具体位置又是哪里呢?《艮山杂志》以为东坡所谓沙河是菜市桥河(东河)。为此,钟毓龙进行了批驳,所论甚是。并进一步指出“吉祥寺,在安国坊,今之军督司巷中。赏花夜归,盐桥河是所必经”。似乎将沙河塘的沙河指定为中河。但实际上,吉祥寺处于在小河和中河的中间,所以,“沙河”所指最大可能是“小河”,而“沙河塘”的对应位置,更有可能是贴着小河西边的今中山路。

苏轼诗词中好几处是从吴山“有美堂”中俯视杭州城的,小河正是可以直视之处,尽纳眼底。

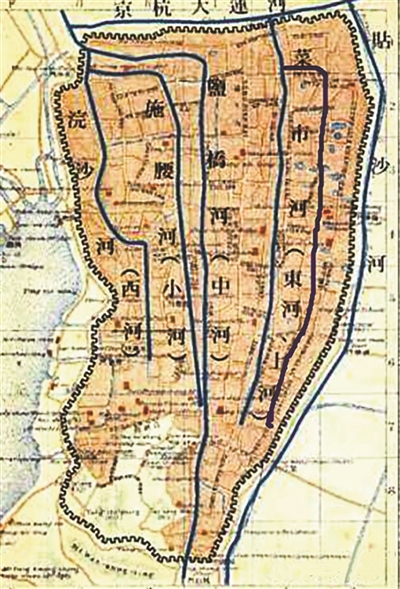

从杭州的地理空间来看,杭州“中轴线”(今中山路)旁,有一条“小河”(宋代也叫市河),与“中轴线”并行。但在小河的旁边,还有一条“中河”,同样与之并行。中河,是真正贯通杭州城的水路,也是连通城外运河的主要通道,实际上,中河是“大运河”的主航道,而小河可视为是中河的支流。

总之,杭州“中轴线”的形成,最关键的因素是中河作为大运河的一段,发挥出了巨大的集聚效应,形成了一座城市的风貌。

南宋时期的“中轴线”,

被赋予了礼仪性

南宋时期的杭州“中轴线”,被称为“御街”,相对成熟。其一,作为临安都城的一部分,自然地赋予了这条“中轴线”很多政治、礼仪的意义。这大大提升了“中轴线”的地位,比如,在中山南路一段,两边聚集了大量的中央官署。此外,御街两边还有不少礼仪性建筑,如太庙、社稷。此外,御街作为商业中心的地位也进一步巩固。

可见,杭州“中轴线”是在城市发展过程中自然形成的。

南宋御街是杭州中轴线的成熟期和鼎盛期,是代表性阶段。但是,只提御街,实际上不完全足以代表中山路的历史内涵——前有吴越国、北宋时期,后有元明清、民国时期(百年历史建筑老街)。所以,如果用“杭州中轴线”概念,其包含的内涵和时间跨度,都比“御街”丰富,可以容纳更多的时代文化信息。