1931年,浙江省电话局惠兴路总局大厦建成

口述 高炎清 夏建美 整理 末末

“高参,杭州的电报业务从5月1日开始全面停止了……”从3月份开始,我陆续接到几位老同事的电话。虽然内心早有准备,但听到这个消息,我还是有很多不舍。

时代发展得太快了。我干了一辈子的报务员,没想到还能亲眼见证100多年历史的杭州电报,彻底退出通信舞台。

“2053、1567……”这些印刻在我脑海里的数字代码,是不是也会随之消失呢?

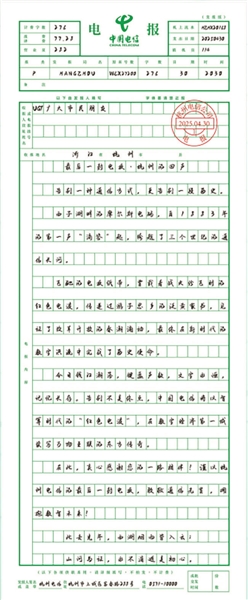

鲁迅与茅盾联名发了一份电报给红军,祝贺长征胜利

现在的年轻人只知道手机,连电报是什么都没看到过。

电报最早是外国人发明的,最开始电码对应的都是英文字母,键盘就跟现在的电脑键盘一样。1837年,美国人发明了电磁式电报机和莫尔斯电码——莫尔斯电码用短点和长划来表示字母、数字和标点符号,至今人类还在使用这套电信代码。但无线电报受外部条件影响较大,碰到恶劣天气信号就不稳定。

中国第一条电报线路出现在1871年4月,丹麦大北公司秘密将长江口的海缆,沿黄浦江敷设到上海英租界,并在南京路12号设立电报房。有线电报信号更加稳定,几乎不受环境干扰。当时清政府认为这是一种入侵行为,因此开始自主电报业务。

1873年,法国驻华人员威基杰参照《康熙字典》编成《电报新书》,首次以四码电报对应6800多个汉字,解决了汉字电报传输难题。

至此,我们国家的电报事业正式拉开帷幕。

从那时起,电报就一直存在于中国人的生活里。在通信设备不发达的年代,电报起到了传输信息的重要作用。

1935年底,大文豪鲁迅从外国友人史沫特莱处得知:毛泽东所领导的中国工农红军长征到达陕北,与陕北红军胜利会师。鲁迅欣喜万分,与来访的作家茅盾商议联名发一份电报给红军,祝贺这具有伟大历史意义的胜利。

这封电报内容如下:“英雄的红军将领和士兵们,你们的英勇斗争,你们的伟大胜利是中华民族解放史上最光荣的一页!全中国民众期待着你们更大的胜利。在你们身上,寄托着人类和中国的未来。”

我们是新中国培养的第一批报务员

杭州是什么时候有电报的呢?

准确时间是1883年,清政府为加强沿海防务及商业需要,在杭州架设了苏浙闽粤电报干线,杭州成为全国首批开通电报的15个城市之一。当时的电报主要用于军事和政务通信,跟普通老百姓关系不大。

不过,杭州作为江南的经济中心,电报业务迅速繁荣起来。1920年,杭州电报局每日处理电报的数量近千封,内容涵盖丝绸贸易、茶业行情等。

我是杭州人,1938年出生。从我记事起,印象最深的就是可恶的日本人发动侵略战争,害得中国老百姓吃不上饭,幼小的我经常跟着爹娘排队领取救济。

因为打仗,死了不少人,做绸缎生意的父母带我逃难到绍兴乡下。直到杭州解放,时局稳定了,我们才回杭州。1953年,14岁的我在读了一年小学后,被保送到杭一中。

我成绩不错,还是班长。到毕业那会儿,面临升学还是工作的选择。班主任劳老师得知,杭州邮电系统正在社会招工。他劝我抓住这个机会。当时国家在高速发展,那可是响当当的“铁饭碗”啊。

1950年,杭州电报局并入邮电系统。1958年,我通过招工进入杭州邮电局做了报务员。我们是新中国培养的第一批报务员。

一年后,崭新的杭州电信大楼在惠兴路9号落成,一共四层,我们电报房在四楼。当时杭州城里造的第一幢大楼是杭州饭店,第二幢大楼是华侨饭店,第三幢就是我们电信大楼。可见当年电信行业的“江湖地位”。

下了班就背,吃饭时在背,梦里说梦话还在背

刚进单位,我练了几个月的莫尔斯电码,“滴滴哒,哒滴哒……”电影和电视上,地下情报人员深夜里“滴滴滴”的就是这种。莫尔斯码通常是加密的,电码全靠听,而且不能听错。

很快,我们开始操练数字码,四个数字对应一个中文字,这个不需要解密,有一套通用的明码蓝本。比如,“2053”对应的是汉字“我”,“7559”就是我的姓“高”,“0375 6015”对应“再见”。

如果你想给亲友发个信息,我们报务员就把信息的每个字翻译成对应的四个数字,传输到对方电报局。那边的报务员再把数字翻译回汉字。最后,投递员将封好的电报送到收件人手中。

新入门的报务员要培训“拉抄”,为期三个月。“拉抄”是电报收发训练的一项核心技能,主要是背电报码、局名,再就是上机练习,考验报务员对电码的快速识别、记录和抗干扰能力。

工作前两年,我们每个月都要考试,考核优秀的、实际操作能力强的,可以提前转正和晋级。

每个报务员都会发一个册子,上面是9900多个汉字对应的数字码,其中三四千个常用字不仅要背,而且要烂熟于心。

我平时口袋里放个小纸片,下了班就背,吃饭时在背,梦里说梦话还在背。没有什么技巧,就是靠硬背。现在我80多岁了,几百个常用汉字的数字码还是能脱口而出,比如“6829”是医生的“医”,“2635 1558”这串数字代表的就是“杭州”。

同期招进去的年轻人,有的记性不太行,就从“报务员”的岗位上淘汰,做些辅助工作。

大约过了一年,老式电报机的手动操作被电传打字机代替。报务员用打字的方式直接拍发电报(字母排列就跟现在的电脑键盘一样),我们发电报的效率一下子又提高了很多。

发到浙江衢州的电报,被错发到了江苏徐州

20世纪50年代,单位里的前辈都是中华人民共和国成立前就参加工作的报务员。有个外号叫“黄毛”的老报务员,发的电报又快又好。好到什么程度?旧社会国民党头头到奉化溪口办事,点名要“黄毛”作为技术人员跟随。

1958年,电影《永不消逝的电波》上映,风靡全国。电影里的地下工作者李侠为了保护秘密电台,和敌人作了很多斗争。老百姓太喜欢这部电影了,就以为所有的“发电报”都是搞秘密工作。

有些人说,现在全国解放了,你们还在发电报,是不是跟境外分子有联系呢?

哎,真叫人哭笑不得。我家里人都不敢跟别人介绍我的工作,怕说到我是“发电报”的,被当成是“特务”。

其实,我们发的电报都是明码。而且电报线路铺到哪儿,电报才能发到哪儿,不可能长腿飞到国外去。

那时候,电报房工作是在一个大开间,24小时灯火通明,报务员上班“四班倒”,每班有100多人一起工作。电报房里全是机器运转打码的声音,吵得就像纺织厂一样。中午十一二点和晚上五六点,是收发电报最集中最忙的时候。

每一封电报,报务员在译码过程中,必须思想高度集中,确保每一个数字、每一组编码精准无误。但只要是人工操作,难免有失误。有一次,发到浙江衢州的电报,被错发到了江苏徐州。这算得上是报务员的重大差错了。

报务员是高强度的工作,每天上班12小时,下班还要开2小时会进行政治学习,人的神经整天紧绷着,晚上睡觉也在数电报,做梦也都是这些东西,生怕自己出差错。

等成了家、有了小孩,也基本没空顾家。到了吃饭的时间,家里人派小孩送饭过来,就简单对付一口。

慢慢地,我的业务能力成长起来了,还做了值班长。同事们给我取了个外号叫“高参”,一来我姓高,二来大家认为我的业务能力像参谋长一样有水平。

有的电报就发个“甥”字,意思是“家里生了个男孩”

以前人们通讯主要靠写信。信件寄到外地,至少要三天。遇到紧急事情,只能发电报联络。

普通电报发往城镇,6小时能收到,加急是4小时。投递员骑着摩托车,挎着绿邮包,就算是深更半夜,也要在规定时间内送达。收件人收到电报后,在回执上敲个章,或者签个字,按个手印。

一般重要的事才有资格发电报,常见的电报内容有“某日完婚、速汇款、行程取消、延期返程、包裹已发”等。为什么不多发几个字呢?因为电报是按字数收费的,每个字收费1到2角。当时普通人的月收入30到80元,电报上的一个字够买一两猪肉了。

所以大家才“惜字如金”。

“我将于明日乘火车抵达”,缩写为“明乘火车到”。有的人就发个“甥”字,意思是“家里生了个男孩”。

那时候电报也是凭证。出发前拍个电报,对方就可以凭电报买站台票,进火车站台接人。火车票很难买,凭电报可以优先买。

“母病速归”可能是发送次数最多的电报。半夜听到“突突突”的摩托车声,家家户户的心都提到了嗓子眼。直到投递员敲了某家的门,大家心里的石头才算落地。

摩托车还没开出巷子,就听到有人嚎啕大哭。天亮一问,才晓得是某人老家拍来电报,说老母亲快不行了。

1976年唐山大地震后,全国各地的电报局都涌入很多人,每天处理最多的就是发往唐山的电报,杭州局也不例外。

有人说,你们报务员能掌握很多“秘密”啊。其实我们的工作非常单一,就是和机器打交道,我们脑子里第一反应就是要又快又准地把电报信息发出去。至于电报的内容是什么,什么人发的,这些统统不会关注,因为根本没这个闲工夫。

除了营业窗口的电报,我们还要转发其他城市传过来的。比如温州发往深圳的电报,就要在杭州中转,通过我们的手再转出去。

那是电报的“黄金”年代

20世纪80年代,国家大力发展经济,每天的电报数量激增,基本上都是和做生意有关的内容。

电报房的人手不断增加,最多的时候400多人。就是这样,每天依然来不及发,待发电报堆积如山,我们只能加班加点干。常年下来,肩椎炎、颈椎炎、胃病成了每个报务员的职业病。

电报发往最多的城市就是深圳,那里是中国改革开放的前沿。

营业窗口也收到过外国人来发英文电报。因为是手写,要拿放大镜辨认字母。电报也真的可以走出国门,发到世界各地了。每年中央电视台的春节联欢晚会上,主持人都会充满激情地念:下面播报世界各地同胞发来的新春贺电。

到1983年,电报房加了64路路由器(也称64口交换器),实现了半自动转发电报。1987年,又上了256路路由器,可以直接全自动转发电报,电报房的人数一下子降到了30多人。

1988年,杭州电报业务总量达到了全年近200万份的峰值。那是电报的“黄金”年代。连读书的孩子都要上一课“如何写电报”,有一年高考语文小作文,题目就是写一封电报。

每到高考发榜的月份,电报局会涌入许多家长,等消息的、发喜讯的。有一年,一位收到北大录取电报的考生父亲,在电报营业厅外放起了鞭炮,整条街都沸腾了。

没想到特地赶来发最后一封电报的人里,有不少是“00后”

20世纪90年代,随着传呼机、电话、传真、手机的普及,电报业务量开始断崖式的下降,平均每天发送不到100封。

大量报务员不得不转岗。

大多数电报都是单位催缴、法院传票一类的内容。因为电报在法律上具有证据效力,可以“留痕”。

进入新世纪后,电报房里只剩下四五名留守工作人员,主要处理水情电报、气象电报、鲜花礼仪电报等。

鲜花礼仪电报是为了继续发挥“电报”余热的一种创新。邮差不仅帮助发报人送电报,还送鲜花。最火热的那阵,电信自营花店经常挂出牌子:今日电报花语“1314”(一生一世)已售罄。

今年4月30日,杭州电信局发出的最后一封电报,对象是全体杭州市民——

“飞驰的电报纸带,曾载着战火纷飞时的红色电波,传递过游子思乡的泛黄家书,见证了改革开放的春潮涌动,最终在新时代的数字洪流中完成了历史使命……”

这封编号为WLX27200的电报,让我们老电报人很感动。100多年的电报就要消失了……电报房里的人头攒动又一次浮现在我眼前,此起彼伏的键盘敲击声再次在耳边响起。

随着杭州电报业务的终止,如今可发报城市只剩下北京,可收报城市有北京、广州、济南、合肥、石家庄等5座。听老同事说,电报关闭前的那些日子里,杭州武林广场电信营业厅一下子来了很多市民和游客,电报业务室门口排起了最后的长队。

没想到,特地赶来发最后一封电报的人里,有不少是“00后”。电报这种古老的通讯方式,也成了一种时尚。

要不是上了年纪,腿脚不好,我也想去电信营业厅“故地重游”,像年轻人一样打卡,再看一看、摸一摸那些陪伴我度过青春的“老伙计们”(电报机),再亲手发出一次电码:“0375 6015”(再见)。