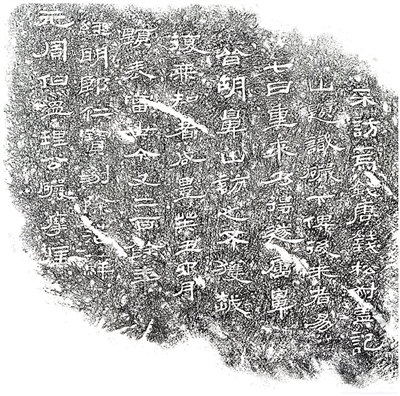

钱松理公岩题刻

方豪题刻

方豪题刻

《杭州飞来峰摩崖萃珍》 浙江古籍出版社 2024年10月

编者按

5月18日是“国际博物馆日”。本期我们将目光投向“露天博物馆”的摩崖石刻,聆听文明的回响。

这些以刀为笔、以山为纸的历史文献,是行走的艺术长廊,也是我们理解这座城市、传承文化基因的立体坐标。

黄玉洁

飞来峰作为西湖群山的一部分,早已声名显著。唐代卢元辅写有《游天竺寺》的诗篇,白居易以《冷泉亭记》盛赞飞来峰美景,明代袁宏道在《飞来峰小记》中将飞来峰的地位排在西湖其他诸峰之上:“湖上诸峰,当以飞来为第一”。

这不仅仅因为飞来峰山石嶙峋,洞壑密布,更因为它在悠长历史中的独特文化气质——飞来峰全山的摩崖题刻,是杭州乃至江南一带摩崖题刻最为集中的区域。从天宝六年(747)的“唐源少良等题名”始,飞来峰摩崖石刻留下了丰富的人文与历史信息。

1000多年后,当我们漫步飞来峰中,端详崖壁上的文字:山石中有题名,有题诗,有记事;有大名鼎鼎的进士查应辰、天文学家苏颂、官员贾似道,也有“杭城善女人”“马氏一娘”等芸芸众生,他们留下的字迹,跨越了时间的洪流,与一代代的后来人对话。

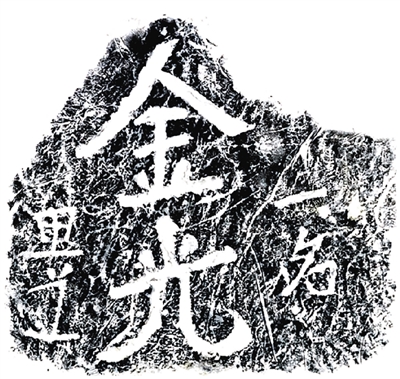

七遇方豪和他的朋友们

《杭州飞来峰摩崖萃珍》共收录了摩崖石刻330多方,其中留下“方豪”之名的有7方,十分引人注目。在三生石、青林洞、龙泓洞、玉乳洞、射旭洞,我们不断地遇到500年前的他——统统都留下了姓名。

方豪(1482—1530),浙江开化人,正德三年(1508)进士。有明一代,方豪堪称衢州交游最广的诗人,王世贞、杨慎、严嵩、王守仁等都与其过往甚从。

在飞来峰,在“群山让秀中崔嵬”的山石间,这位热情、善于交际的明代文人的面容不时“鲜活”闪现,让人有获得考古“二重证据”之感——正德十五年(1520)正月初七,方豪在三生石留下“正德庚辰人日,方豪、江晖、陈直自灵山来”的石刻。同日,杭州人江晖也在龙泓洞留下“正德十五年人日,庶吉士江晖、进士陈直载酒来访方豪于飞来洞,因游天竺”的记录。而在龙泓洞口,还有一方摩崖上载:“正德十五年正月六日,按察司佥事副使于鏊、张淮,佥事刘大谟偕刑部主事方豪自玉泉来游,酌于灵隐,豪独留山中,明日复游,净莲立石。”

500多年后,我们因为这几方摩崖,得以在史书记载以外,了解这个由“方豪、江晖、陈直、于鏊、张淮,刘大谟”等组成的庞大“朋友圈”。他们中,有人同年,有人同为浙江人,有人同在浙江为官,这场郊游留给了我们丰富的、可深入探寻的文化信息。

隐身多年的《理公岩记》

飞来峰上的“朋友圈”和“对话”不仅限于一时,常常会在数百年后回响。尤其在宋以后,飞来峰迅速成为江南地区摩崖石刻较为密集的区域,很多人不仅是与朋友同游,也在追随前人足迹,以“敬观遗刻”的方式与前人对话。

至正十六年(1356),元代书法家、文学家、浙江行省参知政事周伯琦,在飞来峰理公岩留下《理公岩记》,记录了僧人慧炬和元帅伯颜修葺灵鹫寺并在理公岩开凿造像的事迹。

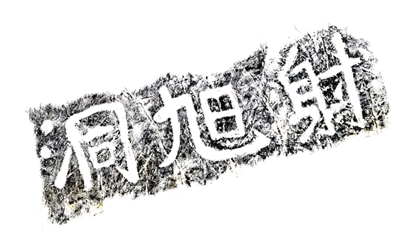

此题记此后长久不为人所知。近两百年后,明嘉靖十七年(1538),郎瑛、叶彬发现题记并在其后留下题跋。又过了300年,咸丰三年(1853),书法家钱松和朋友胡震曾来访《理公岩记》,称“元周伯温理公岩摩崖,经明郎仁宝剔除苔藓,题表当世,今又二百余年,复无知者”。此时摩崖周边因为再次“攀萝剔藓”,难以寻觅,钱、胡二人无功而返。七天后,二人再次来到飞来峰,这一次,他们终于找到了《理公岩题记》的所在。

难掩心中激动的同时,钱松和胡震也想给后人卖个关子,于是,在附近石壁上留下“元周伯温摩崖入壁五步”十字,表示再往前走五步,即可到达。两人得意与期待的心情溢于山石之上。

清同治八年(1869),绍兴人孟沅和台州人陈殿英再次于题记后留下题名:“同治八年十月,山阴孟沅、太平陈殿英同观(见左图)。”此后,岁月漫长。《理公岩记》再次隐身。直到2020年的一个傍晚,中国美术学院现代书法研究中心研究员许力和朋友在飞来峰访碑。山路崎岖,岩洞昏暗,他们辗转在青林洞的背面看到一处题记:“元周伯温摩崖入壁五步。”

167年后,钱松、胡震给出的提示终于如愿得到了回应。

围绕《理公岩记》,以飞来峰为媒介,留下了周伯琦、郎瑛、叶彬、孟沅、陈殿英、钱松、胡震再到今天的文化工作者跨越近700年的对话。

在《杭州飞来峰摩崖萃珍》中,在这些从天宝六年开始的“非即时对话”中,飞来峰仿佛变成一个巨大的“对话框”。这些对话很慢,慢到一个回复常常花费几百年;这些对话很有力量,能对抗历史和岁月的消磨,留下近1300年深刻而难以磨灭的文化印记。它们如同历史的信使,穿越时空的阻隔,静静地等待着后人的目光。正因如此,飞来峰不仅仅是一座山,它更是一部镌刻在岩壁上的文化史诗。