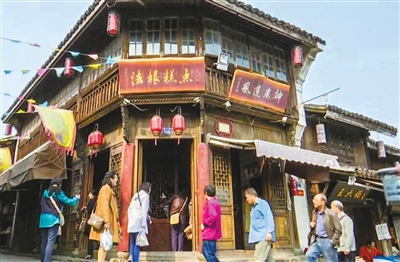

法根食品在广济桥边的店铺每天顾客排长队。企业供图

法根食品董事长李法根

口述 李法根

记者 夏佳 文 徐晟哲 摄/视频

我这一家子做糕点,要从我的父亲说起。

父亲叫李贵福,自幼家中贫苦,十四五岁,就跟着村里一位叫李掌宝的糕点师傅当学徒。父亲能吃苦、学得快,学成后,在一家食品厂当了把桌师傅,干了七八年光景,便打算回老家开店,能多挣几个钱。

1940年,父亲回到勾庄,开了个糕点作坊,叫“阿福糕点”,在街坊邻居中,小有名气。新中国成立初期,父亲受聘到沾桥供销食品厂工作,不久便担任了厂长一职,一直干到退休。

在食品厂干了大半辈子,父亲口碑也一直很好。1979年,他退休一年后,塘西塘南供销食品加工厂的人找上门来,想聘请他当顾问。我母亲听了后,提了一个要求——希望能把我一起带去。

那年我14岁,正在读初一,母亲问我愿不愿意,我高兴得不得了,家里穷,读书的时候,我还得割草养羊,干点其他活,想到能挣钱,开心“死”了。

1979年8月23日,这个日子我记得很牢——这天,我正式进厂了,以父为师,做学徒工,每天工资一块钱。那时候普通人一个月也就赚三五十块钱,我这个临时工的收入已经不低了。

在厂里,父亲对我说,要生存,就要学好这门手艺,所以总是把脏活累活难活交给我。

夏天的时候,凌晨两三点钟就要起床,父亲用一块毛巾把我额头包起来,以防汗滴到油里、油溅到身上痛;做鸡蛋糕的时候,5公斤蛋打40分钟不能停,一停就塌下去了;每天还要切一早上的云片糕,不能有“铡刀片”(上面厚下面薄)、“斧头线”(左边厚右边薄),开头的时候,手指甲都切掉,后来熟能生巧,我练成了蒙眼切糕的手艺。2013年,我在浙江电视台“流动大舞台”上还表演了“人背上切糕”。

靠着一股子拼劲,短短几年,我就把父亲的手艺都学到手了。2001年,正巧遇到供销社改制,我便自己创业。

90平方米,4个人一年赚了20万元

我进厂那年,正好遇上改革开放,个体户多起来了,有四五个批发户、杂货店用我们厂里的货,成了我们稳定的客户。那时候,我就骑着三轮车送货。人们看到我,就喊着“法根来了、法根来了”。

法根来了,货就到了——这成了法根食品名称的由来。

2002年,我租下了广济桥南堍90平方米的房子,夫妻两人带着2名员工、1个烤箱开始创业。

我到工商局注册的时候,工作人员说:“就叫法根食品厂好了,大家都叫习惯了。”我问他们土不土,他们说不土,很顺口。就这样,法根食品的名字定了下来。之后工商局的人到现场察看,画了张草图,前面是店铺,后面是作坊。差不多一个星期,牌照发下来了,店铺也开起来了。

我老婆站在店门口吆喝,让人们进来尝尝味道,临走还让抓上一把。杭州市区的客人来了,买的货多,她就骑着三轮车送他们去几公里外的车站,让他们少走一程。那时候每天下午4点以后,我要骑着三轮车去送货,风雨无阻,最远的要送到隔壁的德清县下舍镇(现新安镇)。

一来二去,法根食品品质好、服务好的口碑,就传出去了。

现在回头看看,真是遇到了创业的好时代。像我们个体户,就是一群人养活另外一群人。那时候,光塘栖镇上,就有几十家个体户,市场需求明显大了,我的货也不够卖了。我们个体户光着脚,只要不怕苦,一定能闯出一条路。

就这样,4个人干了一年,总共卖了20万元,这在当时大家每月只有几百元工资的年代,是预计不到的。后来,食品厂场地不够了,政府就给我们开了绿色通道,把店后面的几间房给我们用。

随着规模越来越大,2012年,我们搬到了塘栖镇一幢四层厂房里,并成立了杭州塘栖法根食品有限公司,是当时余杭第一家个体户转企业的单位。

企业要做大,还得要公司化经营、规模化经营,如今我们的年销售额能做到2000万元。

卖出第一单的时候,女儿的笑声能传二里地

2016年,我女儿李婷大学毕业,正式加入了法根食品。

李婷自小在铺子里长大,用她自己的话就是,坐在小板凳上看着我做糕点长大,是糕点养活了她。

大学的时候,淘宝越来越火,她便在学校里开起了一家网店,美工、客服和运营工作,都是她一个人做。卖出第一单的时候,她的笑声能传二里地。

年轻人心思活,赶得上时代。毕业后,她开始组建电商团队,后来还做了直播带货、游学这些项目,目前这些渠道的销售额占年销售额的30%。

除了能做管理工作,李婷也学到了我的手艺。去年第二届“南侨杯”中华糕点国际锦标赛华东赛区上,她夺得了第三名,今年5月就要参加总决赛了。

这些年,我总有一个梦想,想建一个能生产、能参观、能体验的花园式工厂。2022年,这件事成了——总面积1.2万平方米的工厂,其中糕点博物馆就占了5000平方米。

造这么一个糕点博物馆,目的就是向年轻人展示中国传统糕点文化。传统糕点讲究什么节气吃什么饼,什么季节吃什么食材……同时,也让更多的小朋友进来参观、体验,把传统文化延续下去,让中式糕点复兴起来。

现在,李婷已经怀孕了。将来如果孩子愿意,希望能够接上我们的班,做一个“饼四代”。