李郁葱

“支河绕郭路非遐,五里沿回细桨划。叠嶂渐青云自白,小桃未绽菜先花。”在惊蛰后的一个早上,我从丰潭路的东侧走到余杭塘河游步道,出发向西开始跑步,路过古墩路往西一点的三官堂后,突然想起清代诗人杭世骏的这首《泛舟五里塘》——五里塘河也就是余杭塘河。

杭世骏写的是春日景致,正是此时的风光。但数百年后,眼前的风景和诗中的描绘已大相径庭。这让我产生了用文字梳理这条河的念头:我在这河边生活了40多年,目睹它从杭世骏诗中的田园风光渐渐变为城市的一部分。

在余杭塘河西端,可以看到矗立在龙船头桥边的京杭古运河南端石牌,这条不算太长的河道,从西往东,有通济桥、通济街、运盐司井、部伍桥、永庆长桥等历史遗存点,也有塔山公园、仓前老街、四无粮仓、朱庙老厂区等时间中的遗痕。

河如镜,一座城市的侧面

“余杭塘河古称‘运粮河’,又名‘官塘河’,位于杭州市区西北部,西起南苕溪余杭闸……”如果在余杭塘河边的游步道徜徉,我们不时可以看见这样的介绍。这段文字基本上说出了这条平静之河的前世今生:漕运文化、治水文化、商贸文化等都倒映在缓缓流水间,见证着杭州城市的变迁。

“通舟楫,水盈可胜三百斛以上舟,迁旱水涸亦可胜百斛舟。”(清嘉庆《余杭县志》)从这一记载可见当年余杭塘河的繁忙。关于它的来历,如果把目光放得足够远,可以从传说开始:

很久以前,每逢梅雨季,四周高山流淌下来的水会把余杭大地淹成一片汪洋。大禹整治了当地的河道。为了纪念他的治水功绩,人们把他弃船上岸之处命名为 “禹航”——这也是余杭得名的由来。而余杭塘河,正是从余杭而来。

传说有虚构的成分,但也说明了当地真实的环境,而史实也是如此。

余杭塘河疏浚于隋大业年间(605-618),是古代余杭县主要航道之一,主要出于疏导南笤溪洪水的目的,是当年重要的水利工程。从南往北走过跨越在南笤溪上的通济桥(原为三孔桥,南笤溪拓宽后,又仿制了三孔,现为六孔桥)后,左走200米左右,向对岸看,便是余杭塘河的起点。

不过按照清嘉庆《余杭县志》中的记载:“余杭塘河在县东南二里,阔三十步深一丈许,连南渠河,自安乐桥四十五里至杭州之运河”,现在的余杭塘河上游就是南渠河。宋时南渠河西通木竹河,从石门塘达洞霄宫。下游经长桥,东流约七里而至觅渡桥,折东南流约十二里,至观音桥又东流约一里,至卖鱼桥,与下塘河汇合。

山洪的无情可从建造在南苕溪北岸的舒公塔窥见。塔建于明万历年间(1573-1620),由当时的余杭县令舒兆嘉主持修建,旨在镇溪、镇洪,抵御苕溪洪水对当地的侵袭。

余杭塘河在历史上有过几个节点,改变了这条河的历史:

南宋淳祐七年(1247),杭州大旱。尽管是江南鱼米之乡,但去看历史,杭州风调雨顺的日子并不多,白居易、苏轼牧守都遇到旱灾。这一年西湖露出了湖底,百井干涸,吃水难成为一个大难题,也是当时政府的当务之急。于是“引天目水工程”上马——《梦粱录》载:“尹京赵节斋给官钱米,命工自钱塘尉廨北、望湖亭下凿渠,引天目山水,自余杭河,经张家渡河口,达于溜水桥斗门。凡作数坝,用车运水,经西湖,庶得流通。城中诸市民赖其利也。”

在今天仓前的余杭塘河北侧,还有仓前粮仓的遗址,是南宋朝廷备赈济民的粮食仓库(现为全国重点文物保护单位),这是“引天目水工程”完成后的延伸了。而“余杭塘河”一词,也是在南宋后期出现,《咸淳临安志》《梦粱录》都有提及。

余杭塘河在南宋成为了一条大水管,维系着杭州的民生。

又100年过去,元朝末年,为了便于军粮运输,张士诚率20万军民,历时十年,挖了一条“宽二十丈”的新运河(包括今天的运河湖墅段),新运河在北端与余杭塘河相连。自此,余杭镇、仓前镇、蒋村乡的大米和其他土特产,经余杭塘河、京杭大运河,源源不断运往北方,余杭塘河也因此被称为“运粮河”。

到清康熙23年(1684),选石筑余杭东关至文昌阁堤塘于道左,翌年,疏南渠河之浅阻以通商舟。可见余杭塘河在当时作为一条功能河的重要性。

20世纪80年代,杭州热电厂在余杭塘河北大桥边建起,“运粮河”又变成了“运煤河”。

余杭塘河作为交通枢纽的重要地位,也可从现在仓前留有遗址的老宣杭铁路看出。仓前火车站曾是老宣杭铁路上的一座车站,这条铁路的历史不长,始建于20世纪70年代,原来叫杭牛铁路,主要承担长兴煤矿的煤炭运输。20世纪90年代初,铁路延伸至安徽宣城。直到2020年12月,仓前火车站发出最后一班车,正式退出历史舞台。

在这条铁路的仓前段,有一条513米的货物装卸线,余杭生产的瓷砖,富阳、临安的矿石,还有本地的毛竹原料等都从车站发往全国各地——余杭、富阳、临安等地的货物是如何运抵火车站的?余杭塘河发挥了重要作用。

一段奇案,杯盏里的大风暴

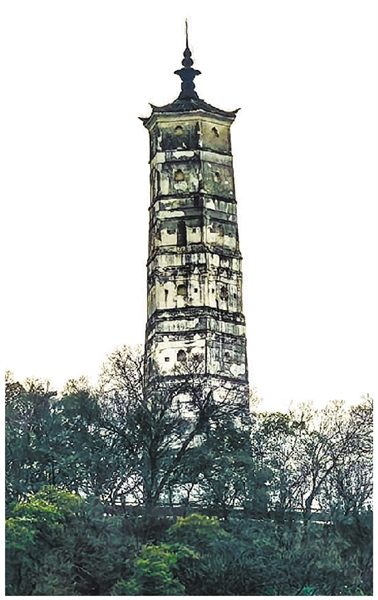

沿余杭塘河往东,没多久就能看到安乐山(塔山)上的安乐塔。塔始建于吴越国时期,据传是某位王子在此山养病得以痊愈,为作纪念便兴建宝塔,取名安乐,原狮子山也因此改名安乐山。现在的塔重建于明代,又经历次重修,像是余杭塘河的守护神。

安乐塔系砖木混合结构,六面七层,高约36米,塔身呈白色。每层塔门均作南北向对开,其余各面砌有火焰形龛,第五层比较特殊,在东南、西北两个方向对开塔门。

它和舒公塔是余杭塘河与南苕溪交汇处两座保存完好的古塔,仿佛余杭塘河的哼哈二将。

在安乐塔下方的半山腰上,也就是紧邻余杭塘河的塔山公园北侧,有慧定法师墓塔。从余杭塘河边漫步过去,走十来级台阶上山,会发现一个小小的指示牌:小白菜坟塔。指的就是慧定法师墓塔,这让人恍然大悟。慧定法师人们不一定知道,小白菜却是家喻户晓。

杨乃武与小白菜案是清末四大奇案之一。小白菜本名毕秀姑,因常穿白色上衣绿色裤装被称为“小白菜”。她嫁给豆腐店帮工葛品连后,曾租住在杨乃武家。杨乃武是举人,为人刚正,常为百姓代写诉状。

小白菜常帮杨乃武家做事,杨乃武有时教她读书写字,市井无赖造谣二人有“奸情”……同治十二年十月初七,葛品连身发寒热,初九回家后病情加重,下午口吐白沫不能说话,傍晚死亡。初十晚,尸体口鼻内有血水流出,葛品连家人觉得死状可疑,要求官府验尸。

后面的故事是大家所熟知的余杭县县令刘锡彤刑讯逼供、杨乃武家人上京告御状,在慈禧太后的干预下,刑部开棺验尸,证明葛品连并非毒发身亡,杨乃武和小白菜得以昭雪。慈禧一直以来为人诟病,但这件事情上却可圈可点。

而小白菜在此案后大彻大悟,出家后法号慧定。

余杭塘河边的这起冤案看起来不大,但对于当事者而言,却沉重如山。像杨乃武,原本风华正茂前途无量,遭受这无妄之灾。同样被这一案件所影响的仓前钱爱仁堂也是如此。

钱爱仁堂始建于1843年,由钱坦兄弟经营,自制的“诸葛行军散”“辟瘟丹”等成药疗效显著,在余杭一带颇有名气。但也被莫名受累于“杨乃武与小白菜”案:杨乃武在严刑拷打下,为求解脱,胡乱供出曾在钱爱仁堂买砒霜,编造店主叫钱宝生。

钱爱仁堂因此被人叫为“害人堂”,生意一落千丈,名誉扫地。杨乃武出狱后,到钱家赔罪,亲写一联:“名场利场,即是戏场,做得出满天富贵;寒药热药,无非良药,医不尽遍地炎凉。”

从这个角度去看,平静如水的余杭塘河同样有着惊涛骇浪。

一个人,一条河的底蕴

离慧定法师墓塔不远的河面上,有一座单孔石拱桥,桥全长仅约20米,它叫部伍桥(现为杭州市文物保护点),又名步伍桥,始建于东汉建安年间(196-220),有传说三国东吴名将凌统曾在此屯兵,为部队通行之便建造了此桥,因此得名部伍桥。

南笤溪的洪水之猛从部伍桥的多次被大水冲毁后重建可见端倪:分别重建于宋咸淳五年(1269)、明正德四年(1509)、清嘉庆七年(1802)。现在人们看到的桥是嘉庆十一年(1806)筹资仿古重建。

仓前是余杭塘河边重要的古镇,按照清嘉庆《余杭县志》卷十四“仓廒”说,余杭县有“县仓”五座,“便民仓”三座,其中“临安便民仓在县东十里,今名其地曰仓前”。

在仓前,余杭塘河滋润出了中国近代国学大师章太炎。他在仓前的故居度过了22个春秋,故居距余杭塘河不到10米。

2006年5月25日,章太炎故居被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单,是至今保存完好且不可多得的、集清代木雕之精华的所在。故居共四进一弄,建筑面积 800多平方米。前三进为晚清建筑,是章太炎曾祖父所建,第四进建于民国初年。每进主体建筑均面宽三间,硬山顶。

第一进为临街房,曾开过培昌南货店,属章氏义庄。第二进为正厅“扶雅堂”,是会见贵宾和论文谈诗之处。第三进是卧室,是章太炎青少年时期学习和生活的地方。第四进现辟为陈列室,用于展示后裔捐献的文物、资料。第二、三进东侧分别为厨房和书斋,保存着清末的灶厨风格和当年的书房布局,各进东侧还有一条直通的过道,又称“备弄”“避弄”。

章太炎在此度过了他的青少年时期。童年时,他在外祖父和父亲的指导下学习了文字、音韵、训诂等知识,为其研究小学奠定了扎实的基础。略谙人世后,他在父兄的指导下研读《说文解字》《经义述闻》等,并广泛涉猎经史子集。

他的魅力还在于他的变革精神,后世对此颇多赞誉,甚至于出现了一些张冠李戴的传说:比如章太炎曾被袁世凯幽禁于北京龙泉寺,那是在1914年2月21日至6月16日。被幽禁期间,章太炎绝食抗争、自称“神游”地府当判官,还坚持著书立说,而因为余杭塘河畔旧有龙泉寺,民间便传说他避难于余杭塘河畔的龙泉寺。

这种北京和杭州的“乾坤大挪移”里,照见的是民间的爱憎。章太炎曾经走过的老街,是仓前塘上从西桥到灵源桥一段,前文提到的钱爱仁堂也在其中,可以想见当时的热闹。而这条老街,如今又被称为梦想小镇创业大街,各种新业态都跻身于此,我印象最深的是一家叫作“猫的天空之城”的书店,和章太炎故居、钱爱仁堂等和谐相处于余杭塘河之侧。

说到已经消失了的龙泉寺,不妨把再往东处的三官堂也说一下。三官堂是新建的,供奉着天官、地官、水官三位神祇,即“三元大帝”。天官的主要职责是赐福,地官负责赦罪,水官的职责是解厄。

这些民间供奉的神,和章太炎避难龙泉寺的故事一样,是人们对生活的祝福和祈愿。三官堂往西,过浙江大学紫金港校区正门后,余杭塘河河面上陆续出现了两座小岛屿,它们位于河中央,与两岸隔水相望,成为鸟雀和松鼠的天堂。

三官堂往东,靠近京杭大运河的那一侧,清光绪年间的魏标曾写过这样一首诗来描绘当年的场景:“新丝卖得贯腰缠,一路归途生晚烟。清水港看明月上,观音关趁夜航船。”诗尾标注说,“清水港在余杭塘(河)观音桥西”。这是昔日20多公里长的余杭塘河常见的景致,今天我们依然可以想象并且勾勒出来。

不如看鹭鸟翔飞,天地高远

“初二日,上午自棕(松)木场,五里,出观音关。西十里,女儿桥。又十里,老人铺。又五里,仓前。又十里,宿于余杭之(苕)溪南。”

这是《徐霞客游记》“卷二上”之“浙游日记”中关于1636年10月行踪的记叙,他游的正是余杭塘河。如果他今日重游,已经大为不同。

1959年,由于原观音桥至卖鱼桥航道阻塞,余杭塘河进行了挖掘拓宽,两边河道增宽至25米,给货运提供了更便捷的环境。同时,新开1.8公里航道,从原来的老航道卖鱼桥入京杭运河,转至从康家桥入京杭运河。

整治后,原来的南线不再通航,到了20世纪80年代,河道空间再利用,在信义坊、草营巷之间的河道上,盖起了小商品市场和菜市场,成为当年杭州有名的河道市场。

作为杭州重要的交通河道,直到2008年,常年航行在河道上的船舶还有约96艘,1.9万吨位。航道两岸有码头18家,泊位点长3134米,泊位51个,船舶最大泊靠能力为300吨级。

2009年7月1日起,余杭塘河禁止货船通行,关停沿线余杭组团18家码头,余杭塘河航道成为水上旅游专线。

但余杭塘河的繁华并没有消散,在它20多公里长的流域内,河边出现了新的业态,涵盖商业、文化、休闲娱乐等多个领域,比如大型商业综合体(西溪龙湖天街等),比如滨水商业街(云城星街等),比如产业园区商业配套,比如文化艺术(小河公园内的仓库被改造成文艺休闲空间),比如网红打卡点,比如各个文化地标公园,比如滨水公园绿道……

余杭塘河西端南侧的未来科技城,是杭州城西科创大走廊的核心功能区,定位为全球领先的数字经济总部集聚区,重点发展人工智能、金融科技等产业,依托阿里巴巴、菜鸟总部、人工智能小镇等形成产业生态链。

从西走到东,这条河面宽度20-60米、水位约1.6米的余杭塘河,它的货运功能不再,但作为旅游线路却更加热闹了。而在河道上,因为水质的改善,如今鹭鸟云集,和河边的垂钓者比赛谁能更快捕获水底的鱼。

飘飘何所似,天地一沙鸥。