《意大利童话》 [意大利]伊塔洛·卡尔维诺 著 文铮等 译 译林出版社 2012年4月

《太阳和月亮为什么住在天上》 [美] 埃尔芬斯通·戴罗尔 著 [美] 布莱尔·伦特 绘 杨政 宋红方 译 浙江少年儿童出版社 2016年6月

《任溶溶经典译丛・安徒生童话全集》 [丹麦]安徒生著 任溶溶 译 熊亮 绘 浙江少年儿童出版社 2020年7月

《太阳和蜉蝣》 汤汤 著 大面包 绘 浙江少年儿童出版社 2021年10月

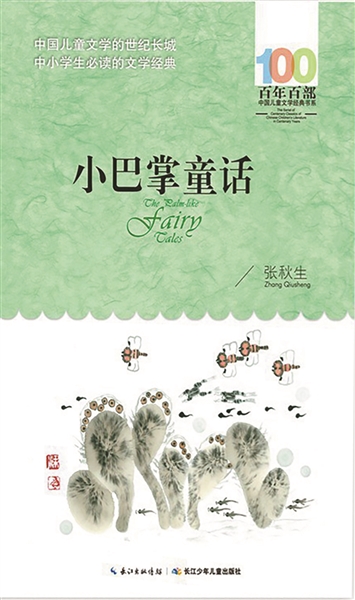

《小巴掌童话》 张秋生 著 长江少年儿童出版社 2016年 4月

杨希

1805年4月2日,安徒生出生于丹麦。他在纸上搭建起一座童话王国,有星辰大海,有王子公主、贫民少年,有难辨真假的夜莺、有被叫作“丑小鸭”的天鹅,有打败世间丑恶的魔法,有划亮黑暗世界的一根小小火柴。

我们携着童话的美梦自童年走来,年岁日久,神奇魔法似乎渐渐消失于寻常生活。在这个春天,安徒生诞辰220年,不妨试试再读一次童话,且去亘古的童话里稍憩身心。

童话,是谁在说?

童话的开始,往往来源于口述,经口口相传,一个个故事“落地生根”,一代又一代的人听着童话长大。

卡尔维诺在他整理的《意大利童话》中写道:“书中的故事源自意大利各地几个世纪以来用各种方言记录的民间故事资料。”在不断地叙述中,故事渐渐丰盈,也可见某些雷同。就像在读《意大利童话》中的《吉丽科科拉》时,颇能瞧见《灰姑娘》或《白雪公主》的影子,像是在不同的国度里,做着同一个关于“王子与公主”的梦:总有艰险是要经历的,但也总有魔法,让王子与公主幸福地生活在一起。

那些从未曾见的“遥远”,最易说成童话。我们总爱在童话里追问宇宙之秘。听着“嫦娥奔月”长大,抬头望见的月宫里,是嫦娥与玉兔、吴刚与月桂;抬头瞧见同一轮明月的非洲孩子,他们望见的,可能是另一番光景。

在《太阳和月亮为什么住在天上》中,太阳和月亮是一对夫妻,他们邀请了水来家中做客。水有非常多的族人,太阳和月亮必须建造大房子才能招待宾客。房子建好了,水和族人们来做客,水越来越多,太阳和月亮只能坐在屋顶上。水又漫过屋顶,太阳和月亮就只好升到天上……似乎,这样的太阳、月亮“升天记”也有几分合理?

也是带着这般稚拙,太阳与月亮,看得见、看不见的星被一遍遍想象、描摹,活在千万个童话里,活出千千万万般模样。

童话,是谁在看?

我们总觉得童话与美好相系,或许,美好的并不仅是童话本身,而是那个给我们念童话的人,是那段被叫做“小时候”的时光?

童话,天然地被视为“为儿童而作”。小时不识字,随着父母翻过的书页看过去,看过灰黄笨拙的丑小鸭、身着绿褐衣裳的神奇青蛙、长鼻子的调皮木偶和镶嵌着蓝宝石双眼的快乐王子……那时,我们总被童话里的一幅幅画所沉迷,沉醉于父母一次次的讲述中。

在小时候的童话里,我们听到了许多“故事”与“热闹”。听懂了多少、有没有听懂,在童话和孩子的世界里,是没有标准答案的。就像张秋生在《小巴掌童话》里写道的,“蝴蝶会读报纸,可惜我不认识他们的字。卷心菜会说话,可惜我听不懂他们的话”。

童话,伴着最亲的声音,钻进童年的耳朵里、睡梦里。后来的后来,人们也许已不记得那个童话讲了什么,但会记得有个人,轻轻讲过它。那个人,或许才是生命里最美的童话。

童话,住在了谁的心里?

童话仅仅是给孩子看的吗?童话仅仅住在孩子的心里吗?

有些时刻,身为成人的我们突然在某一刻读懂了小时候听过无数次的童话,就像我们在某一年、某一天读懂了“慈母手中线,游子身上衣。”

童话并不只是给孩子的礼物,也是给予成年人的馈赠。

《太阳和蜉蝣》,故事情节很简单,一只小蜉蝣在阳光的照射下诞生,她冲破水面,兴奋地和太阳问好,为拥有一日的生命而欢喜。然而当她遇见了蝌蚪、野鸭与花蕾,却发现原来其他的生灵有那么多个“一天”。再后来,永恒的太阳和蜉蝣说起了“一天”之外的光景:昼夜交替、四季流转、风霜雨雪。故事的最后,生命只有一天的蜉蝣决定在那仅有的“一天”里好好看看“今天”。

在这个关于短暂与永恒的故事里,小小的蜉蝣就像我们。初来时带着莽撞、无畏,与世界交锋,她问“我是蜉蝣,你是谁呀?”她说:“可我有整整一天的生命啊!”这是带着初生之气的我们。在与世界的对话中,她和我们都渐识自己的渺小与有限,她说:“你能去好多地方,有那么多的时间”;她说:“你会慢慢长大,绽放好多天,”我们发现,自己并非想象中的无所不能。

在有限的“可能”里,童话里的蜉蝣选择了“我想试试”,以微小身躯飞向永恒的太阳。这是童话中“蚍蜉撼大树”的孤勇,也是我们日常放大版的“复刻”——很多次,我们说着“躺平”,说着“算了”的时候,其实还是会拾起心情:“要不,再试一试吧”。

“再试一试”,是当童年魔法消失后,童话的“新生”。

在跌跌撞撞的人生旅程里,我们会怀疑自己是不是那只无法变作“白天鹅”的“丑小鸭”;会怀疑化作“海里泡沫”的牺牲是否值得。但当年少时的梦慢慢收起时,也许正是让童话重新住进心里的时候。

童话里,不止有“永远幸福”的结局,更有初生的勇气、天真的诚实,有那根划亮黑暗的小小火柴。

“再试一试”,童话的光,一直都在。