口述 文佳 整理 安峰

我还不如阿Q!

2023年4月,我路过杭州莫干山路北大桥南侧草坪,一个水泥台子上摆放着几十种锈迹斑斑的机械零部件,齿轮、阀门、螺杆、轴套……

这个城市小品的场景,我并不陌生。40年前我就读机械技校,实习工厂的废料堆,就是这般模样。

我的实习师傅,一个外表清爽的上海人,总会从废料堆中捡拾旧零件,拿到车床上,以娴熟的动作给我们示范,车出的零件锃光瓦亮。

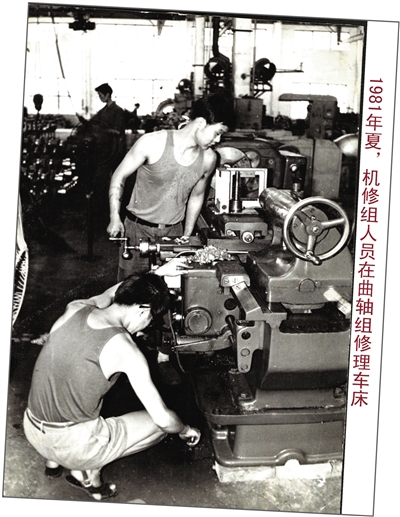

当年的我也像一枚朝气蓬勃的零件,接受着师傅的打磨。毕业后我进了一家机械大厂,操作自动车床。当自动机器帮我干活的时候,我就开始了阅读。

厂图书室进的各类文学期刊,《收获》《十月》《当代》,我每期不落。上班铃响,我打开机器的同时也打开了杂志,偶尔起身将自动车床车下的铁屑钩走;下班铃响我合上书刊,关上机器,清点加工完的零件。

我没觉得这有什么不好,也从没想过要改变什么,直到阿Q给了我一击。

阿Q是我的技校校友。同学叫他阿Q是因为他近视,又不爱戴眼镜,老眯缝着眼睛,跟主演《阿Q正传》的喜剧演员严顺开长得很像。

读技校的时候,阿Q的成绩时常倒数。毕业分配,他和我进了同一家厂,分在同一班组,操作同样的自动车床。

进厂一年不到,阿Q干了一件让所有人都意想不到的事情,换岗当清洁工。好好的车工不做,去做清铁屑、扫地的清洁工,莫非脑子进水了?

但我发现事情没那么简单。在我们这家厂,所有一线工人都要两班倒,中班下班回家洗洗再睡,一般就过了夜里12点。

但清洁工是长日班。

如果仅仅有这点小福利那也罢了,直到有一天我走进一家街道小歌厅,这才发现他换岗位的真正目的是什么。因为那天在台上狂歌劲舞的歌手不是别人,正是阿Q!

他唱的是流行歌曲《站台》,“我的心在等待,永远在等待……”音调奇准,激情四射。你可以想象,我当时有多震撼!

我从小到大,求学进厂开车床,所有的轨迹都是别人给我安排好的,我只是被动接受。

阿Q做清洁工却是他主动跨出的一步。

读技校时,扣除午餐费后,我的助学金还剩5块6毛钱,我不是买书,就是买电影票。进了工厂,我又为梦想做了些什么?

想到这儿,我觉得我还不如阿Q!这种强烈刺激,终于让我想动一动了。

半年后,新创刊的厂报招聘采编人员,我二话不说立马报考。车间领导说我考得不错,大概是第一名。

不到一个月,我就进了厂宣传科,和阿Q一样做了长日班。只不过,他是捏粗一点的扫把,我是捏细一点的笔杆。但他在舞台上握话筒的姿势,我就自愧不如了。

机会来了,就要抓住,至少要去抓一把

1991年4月,上海《新民晚报》中缝刊出了福建“海峡之声”广播电台面向全国招聘记者的信息,写明不限地域、单位、身份。我有点跃跃欲试。

我在厂宣传科待了近6年,咋会想到“跳槽”?这背后有三位推手。

第一位,厂报主编小曲。小曲是复员军人,干事儿有闯劲。接手办厂报,他总想在报上发点有分量的文章,以此推动厂里的工作。但小曲的顶头上司“不求有功,但求无过”,对小曲的做法不以为然。小曲的文章到他手里,总是一毙再毙。小曲忍无可忍,对领导拍了桌子。领导也发了狠:你走人!

3个月后,小曲黯然离岗。我看在眼里,表面若无其事,实则对小曲充满敬意。他并非诚心跟领导作对,只是想做点事而已。

再说第二位推手,一位爱好古怪,路数刁钻的影迷阿栋。阿栋把国内译制片厂和各个配音演员的现状摸了个门儿清。哪个演员适合配哪种角色,他都能用一句话概括。

我和阿栋成为朋友后,他向我吐露过苦恼。高中毕业,正逢浙江广播电视专科学校播音系招生,他兴冲冲骑车去赶考,不料半路上和人相撞,摔倒在地,左腿严重骨折。广电梦就此泡汤。此后两年广校再未招生,他也只能进了工厂。机会,就这样失之交臂。

从阿栋身上我得出一个结论:机会来了,就要抓住,至少要去抓一把,才会不留遗憾。

第三位推手是歌迷阿彭。我认识阿彭时,他已经听了10年的流行歌曲,从刘文正听到童安格,从邓丽君听到李翊君。熟了之后,他给我打电话,劈头就是一句,“你知道我在等你吗?”我回他一句,“不知道明天你是否依然爱我?”然后一起大笑。

知道我想去福州应聘,阿彭送我一句“外面的世界很精彩”,还帮我到城站火车站售票窗口排了半天队,买到一张去福州的卧铺票。当卧铺票塞到我的手里,阿彭又添上一句,“你的未来不是梦”。

我就此踏上南下的列车。

我打定主意,这次哪怕录取了,我也不会留下

电台负责招聘的老师姓张,白净帅气,是这家新开电台的台长。电台对外呼号“华艺广播”,属于“海峡之声”的子台,以公司形式运作,属于改革大潮中的新生事物。

第二天要考试,我在床上翻来覆去,激动得有点睡不着。

室友小赵来自一家县级电视台。他跟我交流的都是情感上的事情。我很诧异,他初来乍到,已经瞄上了同来应聘的一位漂亮女孩。我猜测两人如果都考上,大概率会有故事发生。

电台考试纪律严格。第二天早晨6点30分起床,在一排公用水龙头前洗漱。上午笔试,下午面试。

走进考场时,我发现推动我来的那股推力,好像已经挥发完了。

那正是我父亲过世一周年的忌日前后。父亲以农家子弟的身份,在省城打拼,并立住了脚跟,还当上中学副校长。却因积劳成疾,英年早逝。

他病重期间对我说,“以你的文字水平、活动能力,我不担心你的未来,但你母亲一个人在家会比较孤独。”

我的两个姐姐此时已经出嫁,我要是考中了留在福州,谁来陪伴母亲?我又想到,我的普通话不标准,当电台记者需要采访录音,效果可能不佳。

来福州赶考前,我向一位退居二线的厂领导请教过,他先肯定我的决定,说不妨去摸清情况。然后列出要注意的几个事项:一是福建省方言不好懂,当记者采访会吃力;二是在这里你有基础有人脉,到那边又要从头开始;三是杭州是个好地方,户口易出难进,要有思想准备。最关键的一点是时机。老领导说,南方省份在改革方面通常比我们走得快,这次招聘是一个信号,说明以后我们这边还有机会。

老领导的分析好比是 “斑马的脑袋——头头是道”。我在面试的时候,突然间打定了主意,这次哪怕录取了,我也不会留下。

回杭后,我接到三四位考友的来信,说考上了。电台办事效率极高,调档迁户口之类手续,一天之内全部办结。

我没被录取,但并不失落,因为老领导高屋建瓴地帮我分析过,家乡也有机会。

我发现这家公司比我所在的工厂要搞得活

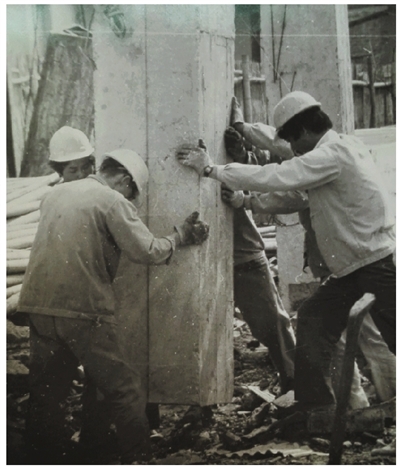

1991年7月,浙江省汽车公司要撰写一本《浙江省汽车工业史》,请了几个笔头硬一点的撰稿者。我被借调过去。

省汽车公司办公室主任老唐,架一副金丝眼镜,看上去有点凶相。

他和办公室副主任把我们三个来自基层厂的“写手”拉到郊县一个宾馆住下。老唐拿出十多个鼓鼓的文件袋,让我们先熟悉熟悉材料。

我们在客房里整整看了三天,讨论出一个提纲。老唐看过后,很快表态,“就这么写,抓紧!”

省汽车公司位于延安路与狮虎桥交界处,是一幢三层的“回”字小楼,外墙刷成黄色,跟我们厂气派的红色五层大楼远不能比。也没有食堂。职工上班第一件事是把家里带来的米饭和生菜肴放在“炮仗炉子”上蒸熟。

这些都不重要,重要的是通过这段时间的观察,我发现这家公司比我所在的工厂要搞得活。比如奖金,他们一发就是几百上千,而我们厂平时就发几十块钱;同样是厂报,他们的内刊,居然还能拉到广告。

在老唐的鼓励下,《浙江省汽车工业史》的二稿、三稿很快出来了,老唐很满意。到定稿那天,老唐专门请大家去酒店吃了一顿,以示慰劳。

饭后老唐单独跟我谈话,问我愿不愿意调到公司办公室当秘书。说心里话,我不太喜欢写公文,但我觉得调过去是值的,就答应了。

老唐要我先回去做通原单位的“放人”工作,他这边会让人事处发调令。

谁知世事难料,当我与厂里劳资处谈妥了调动事宜,那边公司却变卦了。

老唐说,是人才,就该毫不犹豫地调进

老唐的副手向我透露公司变卦的内幕。人事处认为,秘书位置很重要,不能未经详加考察就轻率地调入。

我一下陷入了被动。进,进不去;退,不甘心。厂里已把我视作要“高升”的人,突然又要回来了,那岂不是太丢脸了?

在公司的每周例会上,老唐为我据理力争,最后折中方案是:继续借调半年,届时再考虑。

公司老总私下问他,他与我究竟什么关系,这么着力?老唐说我就是为单位考虑,是人才,就该毫不犹豫地调进。

我很感动。老唐是上海人,都说上海人圆滑,但在对待我的问题上,老唐更多地表现出江湖义气。

老唐安慰我,只要他还在公司,一定说服老总把我调进。他同时提醒我,公司人事关系复杂,要谨言慎行。

公司那几年生意做得红火,但办公室人员却很空,老扎堆聊天。老唐担心我无所事事,就指点我找点事干,比如写写汽配市场分析文章,内刊可用,还可投行业报。

我听从劝告,去马路上采访了多位出租车司机,写了《夏利出租车,开阔的配件市场》一文,投到《中国汽车报》上,被刊发在头条。老唐很高兴,嘱人将报纸贴在公司公告栏上。

除了完成老唐布置的任务,我那时还担任市报副刊的特约记者。

别人聊天时,我悄悄出去为报社采访、撰稿,采访过倪萍、小七龄童、吴素英、徐匡华等多位文艺圈大腕。我隐隐觉得,我不会长期处于尴尬的境地,我也未必非要进这个单位。

说来真是有天意,有两家新闻单位恰在这时向全市公开招聘采编人员。我顿有绝处逢生的感觉。我两家都去考了,一路过关斩将,进入最后一轮面试。其中一家是新创办的经济类报纸,他们急于用人,很快向我发出了正式录取通知。

此时离我借调出厂的日子正好一年。

我向老唐告别,老唐已调去业务科当负责人。他抽着烟,露出惋惜的神情。“我早看出你是人才,公司不留你,自有留你的地方。你好好干!有空回来看看。”

常言道,舍得舍得,有舍有得

在报社待了三年多,我结婚了。一位女邻居到我家串门,无意当中提了一句,浙江有线电视台正在招聘,你喜欢影视何不去试一试。我说电视台记者形象都很帅,我这么丑,行吗?她说试试又何妨。

女邻居不经意的一句话,推了我一把,把我推向电视台的招聘现场。

当时报社记者收入普遍不高,跳槽去电视台,是人往高处走,这是现实的考虑。从情怀上来说,我当然更想“触电”了。当年去福州应聘“海峡之声”记者,虽然第一时间没录取,但过了几个月,福州方面派人来到杭州,我隐约感觉是要向我敞开大门。

当时我们约在体育场路民航售票处见面。来人开门见山问我,还愿不愿意去“海峡之声”工作?我铁了心要在杭州等待机会,便委婉拒绝了。

顺便,我问起那位同去应聘的室友小赵。对方说小赵搞不正当男女关系,已经被开除。我一下子明白,是人员有了空缺,我才成了候补人选。

常言道,舍得舍得,有舍有得。我舍掉了去福州电台的机会,才获得了后面一系列的机会。

我发现,我的人生位置找对了

我去应聘电视台的工作,是1995年底的事了。

笔试和面试不难,都是你的经历、为什么要来电视台之类,测试的是应试者的表达能力。

我面对的考官是新闻部主任,据说是个电影迷。他要来考我电影,我还真不怕。我有一整套电影画报,里面的电影介绍、影人逸事,我七七八八都记得。

主任当天出的题叫,“你如何看待美国大片进入中国”。

我恰好前几天读过《中华工商时报》上一整版的相关报道,所以胸有成竹。在我口若悬河的讲述中,我似乎看到电视台的大门正在向我徐徐打开。

不出所料,我被录取了,分去跑新闻。干了近一年,我又不安分了,琢磨着弄个电视的财经栏目,当时这还是新事物。

我向台里提交了策划方案。台里同意了,我走马上任了《财经报道》栏目的首任制片人。

1997年1月1日,《财经报道》正式开播,一炮打响。两年后,我作为制片人,成功引进一档国外探索奥秘类的知名纪录片《Discovery》。节目播出后,收视率节节攀升。

2001年,为应对中国加入世贸组织做准备,浙江省级电视台率先组成了广电新军。我分管影视文化频道和电视剧的宣传。2002年春节前,我听说有部电视剧《流星花园》很火,随即将此消息告诉了频道负责购剧的同事。

没多久,此剧就引进播出了。为了配合宣传,我请广告公司设计了一本《流星花园》纪念册,有四位男主角言承旭、朱孝天、周渝民、吴建豪的近照加签名,顺便推广了一把本频道的6位主持人。

当时手机短信刚兴起,我们请观众用短信参与讨论。20集电视剧共收到60多万条短信。回想起来,这次尝试还是走在时代前面的。

这个时候我发现,我的人生位置找对了。

一晃40年,我从一线记者干到制片人,交出了一份响应时代精神的答卷。即将退休之际,我盘点人生中的各种机会,还有推动我不断寻找自己位置的那些人:阿Q、小曲、阿栋、阿彭、老领导、老唐、女邻居……人的命运变化固然离不开大大小小的偶然,但社会变革和时代潮流才是背后最大的推手。找准时代脉搏,迎着潮水的方向,这就是每一代弄潮儿的使命。

(本文图片由王曲拍摄提供)