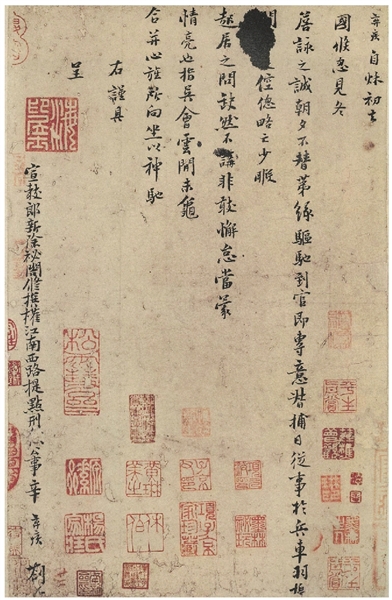

《去国帖》册页 辛弃疾 北京故宫博物院 藏

郭海涛

“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场。死后是非谁管得,满村听说蔡中郎。”陆放翁写这首诗时,他猜不到金庸的第一部小说《射雕英雄传》将在临安府牛家村拉开大幕。

《射雕英雄传》汇聚了家国恩怨、儿女情长、江湖风雨等诸多元素,像一颗巨大彗星划过夜空,真实的历史如星光熠熠。

1

在《射雕英雄传》中,郭靖籍贯临安,生于1200年,卒于1273年。其前辈的文人有陆游、杨万里、朱熹、辛弃疾、姜夔、崔与之、戴复古等,同龄人有吴文英,年龄相仿的有元好问、吴潜、耶律楚材、方岳等。

小郭靖救哲别、驯宝马、养白雕,他不断努力打怪升级,性格豪爽质朴而又侠义。

而在他的故乡,此时,南宋朝廷正内忧外患,忠勇之士凋敝。那一众英雄豪杰,如李纲、张浚、虞允文、胡诠、张孝祥、陈亮等已作古,杨万里、陆游、朱熹、辛弃疾等到了耄耋之年,宛若诸神的黄昏。书斋中的朱老夫子忍不住吐槽:“绍兴渡江之初,亦自有人才,只看如今,是多少衰气。”

庆元六年(1200),朱熹辞世。当时权相韩侂胄主推庆元党禁,朱熹的诸多门人甚至不敢上门吊唁,其好友陆游、杨万里、辛弃疾年老路遥,只有写祭文遥遥追悼。萧萧白发的陆游独卧扁舟,吴笺写愁,“万里关河孤枕梦,五更风雨四山秋。”

在《射雕英雄传》第一回,郭啸天、杨铁心两位义士对韩侂胄愤恨不已,韩侂胄貌是大投降派。这倒误会韩侂胄了,他其实是个坚定的抗金派。当时韩侂胄整军备战,积极筹划北伐,为了给北伐造势,韩侂胄还请出陆游、辛弃疾这两位主战派旗帜人物一起发力。陆游晚年时为韩侂胄撰《南园记》《阅古泉记》,在《南园记》里对太师还赞赏有加。

因为韩侂胄的举荐,隐居十年之久的辛弃疾再次出山,任浙东安抚使兼绍兴知府,与陆游相会于绍兴城南鉴湖,那是南宋嘉泰三年(1203)的春夏之交。风吹荷香,岚光如翠,榴花照眼,青梅正熟。两位彼此闻名已久,却甚少谋面的白发老者总算合框了。桴鼓相应四十余年,执手再看皆是苍颜。

村酒新醪,青韭堆盘。陆游、辛弃疾两人,一位78岁,一位63岁,都是蜚声文坛的诗人,都有坚定不移的抗金恢复壮志,都满怀报国无路的不甘,彼此遭遇相似,襟怀志趣相同,同频率的人必然发出最强的共鸣。

那些曾经豪情万丈、同一战壕的兄弟,或老或亡或隐,寥落若晨星。朱熹的至交刘珙临终曾遗言给他,莫忘恢复中原大计。晚年的朱熹已经死心,喟然叹曰:“某要见复中原,今老矣,不及见矣!”相知永远最为稀缺,从来独对月,总缺共醉人!

开禧元年(1205),辛弃疾登上京口北固山,这是四十三年前陆游高唱大风的地方。山上楼亭依旧,亭下大江依旧,江上白帆依旧,但是当年一起抗敌、共图恢复中原的那些战友们:张浚、胡诠、陈康伯、张焘、陈俊卿、王炎、虞允文、张孝祥、王十朋、王秬、吴璘、刘珙、魏胜……尽数作古,唯有一阕《永遇乐》来致敬他们共同的青春,共同的梦想。

他这种无上的豪气甚至感染了姜夔,以“清空”画风著名的姜白石破天荒地高唱大风。

“云隔迷楼,苔封很石,人向何处。数骑秋烟,一篙寒汐,千古空来去。使君心在,苍崖绿嶂,苦被北门留住。有尊中酒差可饮,大旗尽绣熊虎。

前身诸葛,来游此地。数语便酬三顾。楼外冥冥,江皋隐隐。认得征西路。中原生聚,神京耆老,南望长淮金鼓。问当时依依种柳,至今在否?”

开禧三年(1207)九月,辛弃疾辞世。十一月,韩侂胄被函首送北,北伐失败。两年后的除夕,陆游与世长辞,辞世时留下千古名篇:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”

就在同时代,在遥远的北方斡难河畔,铁木真消灭了王罕、桑昆、札木合,而青年郭靖也戴上“金刀驸马”的华冠。

2

1217年,17岁的郭靖南归赴嘉兴醉仙楼之约,这是《射雕英雄传》里最精彩华丽的篇章。郭靖与黄蓉相识相知相恋,雪湖画船,听蓉儿唱稼轩的《瑞鹤仙·赋梅》。其后从洪七公学武、归云庄会友、桃花岛比武求亲、临安大内护书、牛家村密室疗伤……打怪升级的地点挪到了江南、湘西,战力飙升,近乎通关。

当郭靖、黄蓉在西湖断桥边饮酒赏荷,因为看不顺眼高宗点赞的那阙《风入松》,担心光复中原不再被理会,而在酒家一阵乱打时,或许姜夔也在附近的孤山上,他将人生的淡泊幻成词风的清空,意境清丽而非绚烂。

“为春瘦,何堪更,绕西湖尽是垂柳。自看烟外岫,记得与君,湖上携手。君归未久,早乱落香红千亩。一叶凌波缥缈,过三十六离宫,遣游人回首。

犹有,画船障袖,青楼倚扇,相映人争秀。翠翘光欲溜,爱著宫黄,而今时候。伤春似旧,荡一点,春心如酒。写入吴丝自奏。问谁识,曲中心,花前友。”

松下春风,藓干石斜,绿萼横枝;玉蕊傲雪,暗香浮动,龙笛吟春。姜夔踏雪寻梅的身影,渐渐与茫茫天地混为一体。

嘉定十年(1217)五月,在临安集英殿,吴潜被宋宁宗擢为殿试第一,后来拜相的他因此成为两宋罕见的状元宰相之一。与此同时,在长江边上的姜庙镇,郭靖、黄蓉也正在苦练武功。

3

当《射雕英雄站》写到华山论剑,郭靖、黄蓉这对神仙眷侣骑马南归桃花岛,空中白雕相伴,这个结尾如童话般亮丽。两年后,丘处机羽化登仙。

侠者,并非只是武人的专利。慷慨陈词、为国献策何尝不是一种侠义?

端平元年(1234),宋蒙联合灭金后,朝野上下一片欢腾。理宗筹划遣军疾取中原,依赖关河天险,抵御蒙古大军。在朝野内外一片乐观的气氛中,时知建康府的吴潜保持着清醒的头脑。他积极上策,指出将帅、后勤、地形诸多困难,反对轻举冒进,并提出“以和为形,以守为实,以战为应”的英明战略,展现出其过人的才智。不幸的是,这些建议理宗未能采纳,结果不幸尽被吴潜言中。宋军端平入洛,惨败而归,十余年精锐毁于一役,甚为可叹。身为宰相的吴潜像个称职的救火队员,奔波在各处抗蒙战场上。

嘉熙二年(1238),吴潜曾与吴文英同游沧浪亭。两人各填一首《贺新郎》,就像各自点着一把烛火,相互温暖和指引。沧浪亭曾经是南宋中兴名将韩世忠的园林。英雄陈迹,已然颓废;百年光阴,如梦如露。

“三千年事残鸦外,无言倦凭秋树。”郭靖的同龄人吴文英,人至中年,像个隐身人一样,出没于临安西湖畔的楼台亭榭,笔下写有家国兴衰的黍离叹。

襄樊之战爆发时,在小说里,一大帮侠客义士、忠臣勇卒聚集在郭靖和黄蓉周围,他们如一座巍巍砥柱,抗击着蒙古大军的滚滚洪流。“侠之大者,为国为民。”以身殉国,这是大英雄们的宿命。

我们喜欢小说《射雕英雄传》,一读再读,才会关注那些也曾拼尽全力的南宋名臣。也许是因为历史久远,更因为缺少胜者的煌煌武功,他们多被忽略。他们是长长的一串名字:戴复古、吴潜、崔与之、李曾伯、吴文英、赵葵兄弟、吴泳、孟珙、余玠、吕文德、王坚……一部《射雕英雄传》有侠之大者的不惧雪霜,也收藏着败者、弱者、善者的憧憬与辛劳。