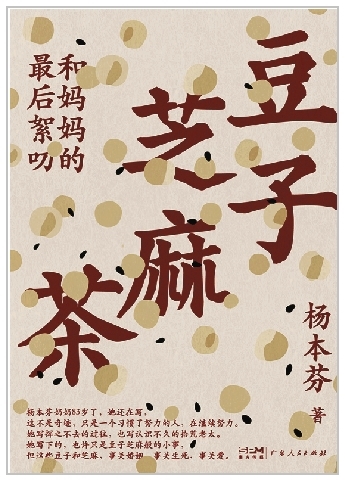

《豆子芝麻茶》 杨本芬 著 广东人民出版社 2023年10月

杨本芬

2020年,我出版了我的第一本书《秋园》,写的是我母亲的一生。我母亲是北方人,我父亲是湖南人,湖南对母亲原本是异乡,但因父亲成了故乡。

汨罗人李侃非常有心,他读完《秋园》后,专程和朋友一起探访了小说中提到的地点:黄泥冲、武昌庙、赐福山……这里是我父母生活过的地方,也正是《秋园》这本小说的源起之地。在赐福山,我母亲度过了大半生,我度过了童年和少年时代。如今土屋已经倒塌,四周荒草萋萋,母亲已去世多年,我深爱的兄长也在三年前离世。这些对我极其珍贵的人和事物都消失了,在时光中分化,瓦解。

我自己也在衰老中,留在人间的时间有限了。这是每个人都必须接受的自然规律,我们必须接受自己尘埃一般的命运。

在写作上,我是个不认命的人。我开始在网上连载我妈妈故事的时候,有个网友留言,说普通人的历史没人有耐心看,只有名人、历史人物,他们的故事才有色彩,才能留存下来。我不能同意这样的想法。我感兴趣的恰恰是普通人的事情,那些全然无名的芸芸众生,他们在生活的洪流中挣扎,无声无息地来去。他们是我的母亲、父亲、兄弟、乡邻和我自己。

出乎预料的是,我笨拙的笔触打动了无数读者。当我看到很多读者为《秋园》流下泪水,看到很多年轻人留言,说我也要去听外婆奶奶长辈们的故事,我感到非常欣慰。

我意识到,一个平凡的生命,当你如实呈现,也会焕发出感召他人的力量。

继《秋园》之后,2021年我出版了《浮木》。《浮木》中最重要的一辑叫《乡》,写的是我在家乡的时候,那些给我留下深刻印象的人们。

他们有的是我的童年玩伴,有的是上下屋场的邻居,有替母亲看牙的和气医生,也有借了我们的江西柴刀,搞丢了却没有丝毫歉意的娭毑(音为āi jiě,湖南方言,意为祖母)。我一直对人和生活感兴趣,在母亲还活着的时候,每次探亲,我都会向她打问我认识的乡亲,想知道他们在哪里生活,过得好不好,母亲也总是兴致勃勃地讲给我听。

他们的形象在我脑海中来了又去,我渴望记下这些平凡的人们。这就是我想做的事情,让无名者留下名字,这也是文学的力量。

我的第四本书的完整书名是《豆子芝麻茶——和妈妈的最后絮叨》。在《秋园》里面,我写到了豆子芝麻茶。在湖南,就算饭不吃,豆子芝麻那是一定要备好的,有客人来家里,如果端不出豆子芝麻茶款待,那这个堂客就要被“批评”为不贤惠了。

《秋园》得到很多读者喜爱,连同豆子芝麻茶也引发了读者的好奇心。正好第四本书,就算我为读者奉上的我们湖南人的一杯豆子芝麻茶吧!这本书的第一部分有三个短篇小说,主人公是三位女性,她们分别是一位捡破烂的老太太,一位想逃离家暴最终也没能逃得了的工人,一位得到爱情又过早失去丈夫的农妇……我想写她们,因为她们是普通女性真实生活的一部分,她们是她们自己,是这个天空下活跃强韧的生命。我喜欢我笔下这三位女主人公,她们不完美,但感染力就在这种不完美中。

第二部分《伤心的极限》由两篇长文组成,一篇是我陪伴母亲度过她人生最后的26天,每天在她病榻前的絮语。89岁那年,母亲平地跌了一跤,髋骨骨折,卧床26天后去世。我赶去照料她。我们都预感到也许终将别离,可依然在母亲神志清醒时,很有兴致地谈论人间种种鲜活的往事,我觉得这最后的絮叨是值得记录下来的。

另一篇长文是关于我的胞兄杨自衡。哥哥出生在南京,5岁和父母一起到了湖南乡下,一生都是乡镇中学的语文老师。他有深厚的古典文学根底,毛笔字也写得好。哥哥是家中长子,我是长女,我们俩和妈妈一起撑起风雨飘摇的家庭。我和哥哥有很深的感情,对我来说,他就是骨肉亲情的象征。哥哥的离去,意味着我的一部分也离去了,并不是只有死亡会带走生命,当你爱的人离开,你自身的一部分也会死去。

当我书写的时候,我是在不自量力地与命运抗争,因为我想挽留我所爱的人,我也想驱赶自身的绝望。

我依然在写作,我的第五本书主题是“疼痛”。疼痛跟随衰老而来,它们都是可怕的,漫长的,无奈的,必须忍受的。而写下疼痛的感觉,写下衰老的滋味,是一种与它们对抗的方式。这个抗争的结果,人注定是失败的那方,但人的价值,人的意志就体现在这抗争中。

我是《老人与海》中的那个渔夫,我最终将穿越我的大海,拖回只剩骨架的大鱼。