杭州大湾区湿地公园

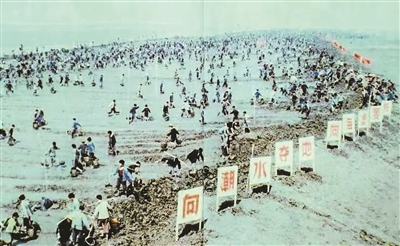

向潮水夺地 向海涂要粮

原南沙大堤

位于益农的北海塘

周亮

北海很大。庄子在《逍遥游》说:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。”

杭州湾,隋唐之前,海门以东,舆图称之为“北海”,苍茫的大海,曾经,巨大的鲸鱼浮出水面,一转身,鲸尾顿时“高山倾倒”,掀起滔天巨浪。

当年的北海,现在已是杭州的一部分。在这块沙土淤积的平原上,超级工厂星罗棋布,上百万人在这里生活。举世瞩目的杭州亚运会主会场杭州奥林匹克体育中心(大莲花),也坐落在这块沙地之上。

沧海桑田,野马尘埃。野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

北海塘

海水涨落,白天叫潮,晚上称汐。潮汐进退,一天就过去了。

海水涨落,地质学把海平面上升、沉积物变成泥岩叫做海侵,把海平面下降、泥岩变成砂岩称为海退。海侵海退,一个世界就过去了。

大约距今4200年,全世界出现一次大规模的气候异常事件,火山大爆发、大地震、大雨、全球大洪水,良渚文明就是在那段时间消失的。

大渊的泉源闭塞了,天上的窗户关闭了,天上的大雨也止住了,又起风吹地,海水才从地上渐渐退去。

大禹治水,钱塘江连通了许多巨大的湖泊,蜿蜒曲折。古时,《山海经》称这条江水为浙江,《水经注》谓之渐江水。“渐”,在那时是渐泽的意思,水势渐渐消退,渐渐露出低湿之地。

水退到哪里呢?放眼杭州湾南岸,大概在回龙山—半爿山—北干山—荏山(长山)—龛山—航坞山—大和山—党山—马鞍山一线。这些山丘山岭,阻挡海水,水便不得前进。

航坞山名称的由来,据《越绝书》记载:“杭坞者,勾践航也”,这是说春秋争霸时,越王勾践曾在山脚建造船坞,训练水军,后世故以“航坞”命名此山,纪念这段历史。遥想当年,越国之所以挑选航坞山作为避风的军港,必是此处海水很深,能进出战船。

大和山,今天位于绍兴市安昌镇白洋村附近,古代属于清风乡,因形似乌龟,又称龟山。这座山还有一个更古老的名称:白洋山,相传白洋山附近还有一座白洋港。白洋山、白洋港,顾名思义:放眼望去,白茫茫的大洋。

白洋港已成陆地,具体方位不可考,位于白洋山附近可能性最大。白洋港最早见正史记载是《元史·贡师泰传》:“……山阴白洋港有大船飘近岸,史甲二十人,适取卤海滨,见其无主,因取其篙橹,而船中有二死人……”

宝庆《会稽志》载:“清风、安昌两乡实濒大海,有塘岸以御风潮,或遇圯损随即修筑,若易为力,或浸不省,玩岁积月,怒涛益侵……”

山与山之间低矮处,水便涌入。为抵御海水侵袭,据旧志记载,自吴越春秋始,历代都在北海沿岸修筑土堤,并在险要处改筑石塘。这条北海塘,自西向东,逐段又称龙王塘(滨江西兴),长山塘(萧山北干、新街)、横塘(萧山新塘)、万柳塘(萧山衙前)、瓜沥塘(萧山瓜沥)、俞公塘(萧山益农)、后海塘(绍兴境内),绵亘几十公里。

北海塘又称皇塘,当年修筑海塘的银两,需经皇帝首肯,才能从户部拨付。我们沙地有一句俗语“钞票掼在钱塘江”,意为银子像大石头扔在钱塘江,眨眼就被潮水冲得杳无踪迹。只有朝廷,才有能力修建海塘。

如此浩大的工程,完成后自然需要立碑刻字,以兹永志。长山塘有“镇塘锁石”十二生肖石雕,石兽下有一块砌入堤塘的文字碑——“断鳌立极”(语出《淮南子·览冥训》:于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极)。

南宋咸淳六年(1270),北海塘新林周段被海潮冲垮,绍兴太守刘良贵主持复筑。据朱熹弟子黄震《万柳塘记》记载,海塘完工那天,刘良贵与众同僚相贺:“非朝廷之赐不及此”,刘良贵又“命立之祠,且植柳万株,大书其匾曰:‘万柳堂’,以冀岁久根蟠,塘以益固……”。这一段北海塘,便是今天位于萧山衙前新林周境内的“万柳塘”。

南沙大堤

南沙大堤在北海塘外侧,原来的北海中。

古代,钱塘江入海口北岸有赭山,南岸有龛山,两山汇流之处称之为“海亹”(亹,读作mén,《晋书·音义上》说:亹者,水流夹山,岸若门),又叫“南大亹”,海门之内是钱塘江,海门之外是北海。

清康熙十九年(1680)四月十五日,钱塘江江潮东入中小亹,水出中小亹,杭绍相安无事。

钱塘江原来从南大亹出海,现在改由中小亹出海,杭州府绍兴府受影响不大。从地理上看,雷山(今萧山国际机场附近)原来在钱塘江北岸,后来处于钱塘江南岸。改道前,雷山东侧受海潮冲击;改道后,雷山西侧遭江水轰击。雷山石质极硬,大潮轰击山体,其声若雷,这便是山名的由来。

今人推断钱塘江改道是因泥沙淤积,但如果能有康熙十九年前后浙江的气候资料,我们恐怕会对改道原因有更深的认识。没有气候异常,流淌几千年的江道大概率不会突然改变。

中小亹比较狭窄,乾隆二十四年(1759),江道北趋,江流、潮水俱由河庄山、岩峰山(今白虎山、青龙山)外之北大亹往来。

从南大亹到中小亹,又由中小亹改北大亹,钱塘江在海亹的改道,不到百年时间。赭山老街从钱塘江北岸来到钱塘江江心,又从钱塘江江心来到钱塘江南岸。

康熙五十九年七月闽浙总督觉罗满保、浙江巡抚朱轼《请浚中小门淤沙以复江海故道疏》言:“南大亹久已淤成平路,江海不循故道,直冲北亹而东,并海宁之老盐仓亦皆坍没入海。”

乾隆四十三年四月两江总督高晋、浙江巡抚王亶望奏复沙水状疏:“中小亹引河旧址,二山夹峙,已成高阜,刮淋耕种。”用现在的话说,到1778年,钱塘江中小亹故道已经高出海面,盐民在那里晒盐,农夫在那里耕种。

改变地貌的不仅是海亹,北海因为钱塘江改道,北海塘外迅速淤积出一块平原。

这块沙地,史称“南沙”。

南沙西起浦沿半爿山(今滨江区),东至夹灶益农闸(今萧山区与绍兴交界),南以北海塘为界,北界赭山—白虎山—青龙山—蜀山一线东至新湾丁坝(今钱塘新区)折而南下。

大致可分为三块土地。

第一块,西江塘(半爿山至西兴段)外的沙地和北海塘西段外的沙地,在明末清初自西向东划为昌围、泰围、丰围、宁围、盛围、盈围,也叫“六围沙地”。六围沙地在雍正八年(1730)曾经丈量土地,查得有田、地、池107710亩,草荡地92160亩。因为土地常有涨坍,到嘉庆初年,此处有熟地69700亩,未垦地66920亩。

今天杭州奥林匹克体育中心就在这块土地之上。

第二块是原钱塘江北岸南沙和新涨的土地。因为钱塘江改道,原来在钱塘江北岸的海宁七乡(赭山、西仓、靖雷、蓬山、培新、正义、镇靖)来到钱塘江南岸,周围又涨起沙地,常常坍塌。朱庭祜、盛莘夫、何立贤所著《钱塘江下游地质之研究·后编》记载:“民国三年(1914)以前,南沙(萧山东北部半岛形这一部分)略呈方形,东西计五十里,南北亦四十余里。民国六七年以后则东西仅四十里,南北仅中心尚有四十里,已非方形,面积缩小甚多。”大致估算,这块土地有60万—70万亩。

萧山国际机场就在这块沙地东南角,昔日江海交汇的南大亹之处。

第三块是盈围以东,到益农闸止,原来北海塘外的沙地。

这块沙地原来就在北海塘外,但坍涨无常。自钱塘江改道北大亹后,这块沙地与南沙北部接壤,从此不再有北坍之虞。这块沙地原属于钱清场。据清康熙三十二年(1693)《萧山县志》载,瓜沥塘外的这块沙地,“前三十余年沙涨成陆,自塘至海口约长十余里,塘可无事矣。”

北海淤涨如此众多的土地,为保卫土地不被风潮吞噬,沿江陆续修筑大堤,因地处钱塘江南岸沙地,故名南沙大堤。民国二十一年《浙江省水利局总工作报告》称:赭山、白虎山以西,兴筑挑水坝后,“坍地恢复一部,淤涨新沙达十余万亩,而江流改正,不复有趋向龛、赭两山间复循故道之大患。”

南沙大堤西接西江塘,东连北海塘,全长85公里。

十多年前,我经过一处废弃的南沙大堤。大堤内外都是一望无际的田野,偶尔在堤下还有一两处民居,三四层高的楼房勉强与大堤齐平。有些地方,大堤已是竹林长廊,两旁的竹枝斜倚过来,在小路上方搭出一座座攀爬着蓝色牵牛花的穹门。鸟儿在竹林高处乱窜,看不见它们,听声音其中应该有鹁鸪。

我还看到,大堤下的河流变成鱼塘,增氧机哗哗地喷出圆形水幕。远处,一座几十年前的拱桥埋在土里,只露出最高的一截。

人的一生,真是短暂。

围垦标准塘

围垦标准塘在南沙大堤的外侧,原来的北海中。

20世纪50年代初期,南沙沿江乡村对南沙大堤外的新涨滩涂进行自发小规模围垦。1966年以后,省、市、县三级联合进行大规模围垦,至1995年底,共围涂518207亩毛地。

围垦,一般在冬季,彼时农闲,钱塘江潮汛又小,几万名农民一起来到滩涂挑土,迅速堆筑一条抵挡潮水的土堤,堤内滩涂经过几年的淡水脱盐,就可以垦种了。

围垦初期,采用肩扛手挑万人作战的方式,后来国力增强,1993年十六工段至十八工段的13000亩围垦已经采用机械化作业。

那代人形象地称人海战术为“挑围垦”。还健在的老人说:当年早晨出工,赤脚蹚过滩涂,冰凌割破脚后跟,冷得让人哆嗦。吃的是自带的咸菜,住的是地窝子。生活尽管艰辛,但大家都不计较,是一个热火朝天的年代。

围垦,在不经意间改变了土地的面貌。原本海潮进出的流花沟蜿蜒曲直,为了筑堤,当年的人们在堤岸内侧取土,用肩膀挑出了一条条又深又阔又直的大河。流花沟渐渐废弃,土地慢慢变成整方整方的良田。

挑围垦,最初修筑的是土堤。为了防范第二年的天文大潮,保住堤坝刻不容缓。围垦之后,土堤外侧钱塘江流速变快,几百斤的大石头往往飞流直下。人们想了很多办法,抛石、砌浆、丁坝、盘头、沉井……譬如,52000亩围垦的13.7公里堤塘,建成后5年内一共抛石96.28万立方米、宕渣17.66万立方米。不知不觉中,原北海塘附近,大山小巧了,小山成了水塘,大地换了容颜,更加婉约。

围垦标准塘之外,又陆续涨起滩涂。而今的人们,不再向昔日的北海要地,潮来草没,潮退草现,这些湿地成了鸟儿们南北迁徙的停靠站。

生活在南沙,早对围垦一眼望不到边的庄稼见惯不怪。后来去内陆的崇山峻岭,那里山岭深处两山夹峙的地方有一块小小的平地,住着七八户人家,平地上种着庄稼,山坡上的玉米因为缺水不到半人高。小小的平地,出产仅能供养七八户人家,多出的人口,只能向外迁移。对比我的家乡,一望无际的平原,无数的出产,不由想起《周易》的一句话:地势坤,君子以厚德载物。

此后参与拆迁,拆迁耗财耗力,代价不菲,往往拆出百十亩土地才能引进一个对地方经济影响深远的规模企业。想到围垦人烟稀少的无数平整土地,感慨良多,浮海而出的土地,真是对杭州人民莫大的馈赠。

曾经的北海,苍茫辽阔,而今在这片海面之上,出现了一座亚运城。

星河灿烂,换了人间。