韬庵

池水

护栏浮雕

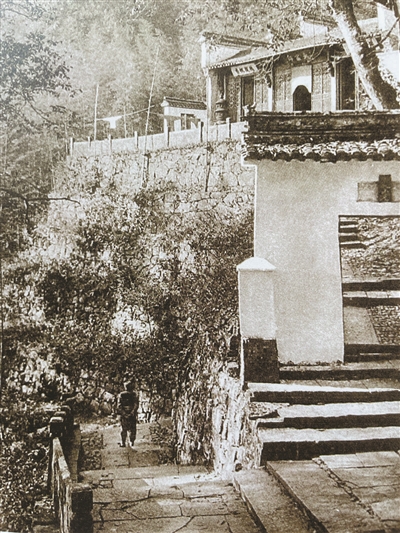

韬庵外观

仲向平 顾国泰

1921年8月的某一日,灵隐寺前,蝉鸣浓荫。几位穿戴不俗的游客,沿着法云弄古道西行。过灵隐寺大殿右转,一条通往北高峰的蜿蜒山道映入眼帘,他们今天的目的地,是半山腰的韬光寺。那里有一幢刚刚完工、取名“韬庵”的楼宇在等着这几位游客,他们将在此住些日子,筹划复兴昆曲一事。

韬光与韬庵仅一字之差,同在一地,或以为韬庵是简称或隶属韬光,其实韬庵是私人别墅,与佛教无关。那天的来客中,有被誉为“江南曲圣”的俞粟庐和他的儿子俞振飞。俞粟庐是上海人,号韬庵,这名号给人一种遐想,似乎冥冥中早就与韬光寺结缘。更有意思的是,新房并非俞氏所建,却以他的号冠名,岂不怪哉!

奇巧的事情还在后面,这两座各带韬字的建筑,被层层叠加的历史迷雾和白云山雾覆盖着,等待着后人去一一拨雾见日。

“棉纱大王”的韬光情结

韬光寺历史可以追溯到唐高宗时,“有梵僧韬光,凿壁结庐,修道于此,此地遂以人著。”韬光寺内“有金莲池、烹茗井,墙上有赵阅道、苏子瞻题名”,加上宋之问与骆宾王的美丽传闻及乾隆御题“云澄日观”等胜迹,无疑是灵隐景区的一大亮点。

民国初年,一位名叫穆藕初的上海人常来“西湖后花园”赏景,他对韬光寺情有独钟。当时的寺院年久失修,已衰败不堪。穆藕初心生感慨:“有此胜迹胜地胜景,不思有以整理之,俾成人间之盛事,乌乎可?”沉吟片刻,他对该寺住持一池法师说了:“你把山门旁一块空地给我造房子,我为你在大殿后面造一座财神殿以旺香火,如何?”一池法师当然是求之不得。

穆藕初曾任国民政府工商部次长,他早年赴美留学,学成归国投身实业,有“中国现代企业管理先驱”和“棉纱大王”之称。这位上海滩阔佬做事喜欢痛快,花点钱对他来说是毛毛雨,今天既然和尚答应了,那就马上行动,首先是撰写《代杭州韬光寺募捐启》一文,号召“我沪诸大善士,酌予赞助,广种善缘……拟于是寺大殿之东侧改建新屋三幢,为游人公共休止之所,约需银圆四千元。大殿西侧尚有余地,可建房屋两幢……同时装金佛像,修理房屋,布施功德,静待开愿。除东侧房屋三幢,由周君与玥(穆藕初字湘玥)各捐二千元外,若再集洋万元,则庄严寺屋,新建财殿,可以一气呵成。”

重修后的韬光寺,整个面貌已不可同日而语。在寺屋修缮的同时,穆藕初也在山门旁的空地上建起了一幢中西合璧式的别墅。

穆藕初为何这么做?原来他是个铁杆昆曲迷,为了振兴日渐颓败的昆曲,防止昆曲艺术“将致湮灭如广陵散”,他要为复兴昆曲作保护筹划,于是便在韬光寺旁建一座别业,供昆曲同仁们拍曲唱和、避暑休养之用。

此屋建成后,穆藕初和昆曲同人都十分高兴,把此地当作避暑拍曲的世外桃源。兴之所至,穆藕初和大家还商量题字刻匾,上墙入室。取名一事,肯定讲究。俞粟庐名里有庐,号中带庵,直呼师傅之名有失礼数,于是想到了师傅的号“韬庵”。

韬庵一经落成,已然成为昆曲界的文化地标和精神符号。俞振飞是此事的亲历者,他在《穆藕初先生与昆曲》一文中记载:“先生之又筑韬庵于韬光寺侧,为避暑度曲之所。韬庵亦为先君子别署(墅)也。民国十年夏,先生邀集曲友登山作雅集,为观落成,余伺先君子同往,并招老伶工沈月泉与俱,先生盖欲求深造曲艺也。”

“韬庵”牌匾的失而复得

“韬庵”两字是1922年6月题字刻匾的。据灵隐寺都监继云法师回忆:1934年时,他还只有11岁,当时住在韬光寺,看到韬庵西墙一楼入口墙门上方刻有“韬庵”两个字,每个字大约20厘米见方。

“韬庵”木匾则悬挂于客厅之上。题匾云:“古娄俞先生韬庵,工书能文,尤精昆曲,传叶氏正宗。年虽近耄耋,犹能出其绪余,饷遗后进。湘玥景仰先生,爰取先生之字,为斯屋之标识,俾歌咏同人,知师承之有自天雨,闻正始元音,或赖兹弗替云。中华民国十有一年六月,古沪穆湘玥藕初氏识。”

1949年后,韬庵收归国家有关部门管理和使用。岁月蹉跎,当年挂在客厅里的“韬庵”牌匾有一段时间不见了,但数十年之后,这块极具历史价值的木质牌匾竟然又得以重见天日。

牌匾失而复得,与工书善画,对文史颇有研究的沈立新有关。

1980年,沈先生在岳庙管理处工作,某日他在金沙港一户居民家偶然看到洗刷衣服的洗衣板有点怪,不由走近打量,那是用一块完整的银杏木制成的牌匾,中间 “韬庵”二大字,一侧有数行小字的落款,记叙韬庵取名过程。“韬庵”指哪个寺庙?不清楚。但这个有心人敏锐地觉察到这块木制牌匾的文物价值。在征得户主同意后,沈立新小心翼翼地抱回家,妥妥放在床底下保存起来。

后来,西湖边要建造休憩小亭,牌匾又被重新利用,背面刻了“观沧海”三字,悬挂于亭内。等到前些年杭州西湖博物馆建成,沈立新决计将“韬庵”牌匾捐赠出来,给西湖博物馆作为永久藏品。此匾言简意赅,书法精美,那饱受沧桑的模样令人感慨万千。

“韬庵”牌匾的失而复得,亏得遇上重视文物的沈立新,这看似偶然,其实也是必然,世上有多少巧合的事情,犹如鬼差神使一般。

韬庵,民国昆曲票友的“会所”

2023年5月4日,我们去韬光实地考察:爬到半山腰的寺院山门之下,抬头只见一幢壁立千仞、雄峙东南的楼房,呈“L”形,两层四开间,典型的中西合璧式建筑,朱红油漆,盖小青瓦,玻璃大窗几乎落地,窗户上方加拱形装饰,西式木栏杆配中式挂落、宽度约一米的狭窄阳台……

拾级而上,在金莲池一侧,找到这幢建筑的入口,门墙上方曾题“韬庵”二字,今已漫漶。入内,是斋堂,很干净,面积三四十平方米,四五张圆形饭桌,桌旁靠背椅围成一圈,墙上贴着“斋堂规约”。

斋堂之东的两扇门锁着,我们看到的,只是四开间的一小部分。斋堂南侧有一转角楼梯,各七级,楼上是僧寮,都隔成一个个房间。

穆藕初以师傅名义修筑的韬庵,是当年昆曲票友的“会所”。他们在会所里做了一件意义深远的好事:抢救昆曲。

1920年,江南的昆曲已经十分衰落,仅存的一个“全福班”也快停摆,昆曲界人士急了,倡议创办昆曲传习所,以求保存和发展这个剧种。办传习所要钱,哪里来?众人想到财神菩萨穆藕初。穆伯华回忆:“我父亲穆藕初,由张之介绍得识俞粟庐先生。既与俞先生论交,益对昆曲增强兴趣……他曾于1920年夏季,约曲友多人去杭州韬光寺避暑,一边拍曲,一边商谈为昆曲传习所筹集经费事。”

隔年4月,穆藕初邀请俞粟庐、俞振飞父子等赴杭州韬光寺,举办昆曲交流活动,同时察看寺旁正在建造的“韬庵”别墅。俞粟庐在给侄儿的信中谈道:“韬光山上房屋落成,刻在加漆,六月中至彼消暑也。”

7月,韬庵建成,穆藕初再次邀请俞粟庐父子及江浙曲友同往。

8月,穆藕初三请俞粟庐父子等,赴韬庵共商如何振兴昆曲事宜。一篇《追忆穆公创设昆曲传习所之经过》述及“穆环顾众人,说:‘昆曲难道在我辈手中丧失?心有不甘,望各位提出建议。’沈月泉接着说,‘我正有意开办昆曲传习所,培养一代新人,使昆曲事业传薪有人。’穆听后点头称好,其他诸人也说此建议可行。”

在众人的努力下,昆曲传习所于1921年 7月在苏州正式开学。传习所招收50多名学生。学期原定5年,结果3年就大见成效,培养出像“传”字辈的周传瑛、王传淞等优秀戏才,昆曲自此迎来了第二个春天。

韬庵的笛声与竹响

韬庵雅集除了筹资创办昆曲传习所之外,更要紧的一件事在紧锣密鼓地进行,那就是编排、创新濒临消亡的昆曲。

俞振飞《穆藕初先生与昆曲》载:“民国十年夏,先生邀集曲友登山作雅集,为观落成,余伺先君子同往,并招老伶工沈月泉与俱,先生盖欲求深造曲艺也。”

韬庵所在之地茂林修竹,“山水下注,其声潺潺,终年不断,故冬温而夏凉,虽时当盛暑,蚊蝇绝迹,晚间凉爽,可用夹被,此游人最好休止息养处也。”穆藕初有眼量,会享山水之乐,他到这洞天福地来,没考虑“独乐乐”,带上了一帮昆曲票友。

但票友并非为享福而来。1921年8月的韬庵,早早晚晚笙歌婉转,丝竹管弦不绝于耳,原来他们在闭门紧张地学戏、排戏、编戏。

俞振飞说:“在那里整整一个月(俞另一说前前后后排练四个多月),穆藕初学会了《拜施·分纱》《折柳·阳关》《辞阁》,我学会了《断桥》《游园惊梦》《跪池》三出戏的身段动作……”

从那时起,俞振飞开始振翅高飞。1922年2月,反复磨炼数月的他们,以昆曲保存社名义,发起“江浙名人大会串”,俞振飞担纲,在上海夏令配克戏院义演三天。为昆曲传习所筹得义金八千元。

传习所顺利开学之后,在1922年夏天,穆藕初还邀集了苏州伶工学校(昆曲传习所)学生到杭州韬庵别墅集中排练。那时节,北高峰腰际不断出没年轻男女的身影,韬光寺侧竹笛飘飞、曲声悠扬,寂静的古刹热闹一时,这在当年的上海《申报》上有过报道。

百年前的韬庵内,伴随那晨钟暮鼓之声,这批昆曲迷穿戴整齐,甩着水袖,在吟唱“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院……”

其美妙之音袅袅不绝,闻者无不痴醉。

昆曲艺术在杭州的流风韵响

被誉为“百戏之首”的昆曲,脱胎于浙江温州永嘉一带的南戏,已有六百多年历史,西湖是昆曲的重要交流“基地”之一:如果说韬庵小楼是昆曲的画龙点睛之“所”,那么摹烟别墅就是昆曲的西湖民“宿”,小方壶就是昆曲的望湖“楼”,梅花碑就是昆曲的蕉园诗“社”……

民国初年,不少曲家名票来杭州学戏拍曲,演绎风流。

1920年1月,“学唱昆曲最起劲”的梅兰芳,在南通巧遇南北闻名的“江南曲圣”俞粟庐,梅兰芳说“遇到了他就不肯轻易放过”:已名扬天下的梅兰芳放下身段,认认真真地学昆曲,梅俞两家自此结下深厚的情谊。

梅兰芳的加入,对昆曲的发展起到推波助澜的作用。据资料显示,梅氏之前去过韬光,韬庵落成后也曾去小住,毕竟那里有理想的排练场所与昆曲名家。

梅兰芳、俞振飞后来在此基础上合演两天昆曲,首日的《游园惊梦》产生了轰动效应。时至上世纪五十年代中期,两位艺术家又在杭州的东坡剧院连续登台合演昆曲,成为一段曲界佳话。

俞平伯也去过韬庵,他是资深的昆曲票友, 并和同乡、昆曲世家俞栗庐、俞振飞父子有着深厚交情。据他的《癸酉年南归日记》记载, 1933年曾在杭州小住19天,不仅和来杭演出的俞振飞拍过曲,还和勾留杭州的两个表兄弟兼大小舅佬许宝驹、许宝騄拍曲,并看俞振飞演出。俞平伯觉得俞振飞的笛子吹得实在太美妙,怕分神,仅度了《折柳》中一曲“寄生草”后,便撇下鼓板做听众了。

据俞平伯所言,那时候杭州看戏的场所以葛荫山庄为佳,山庄“位于北山街103号,园中有小轩三五处,可望湖品茗、弹琴度曲”。俞平伯是10月3日到葛荫山庄看昆曲演出的,白天演出《群英会》和《奇双会》(俞振飞主演),晚上演出《醉酒》和《乌龙院》。

俞平伯和家人看得津津有味,“归寓入睡,近四时矣。”

10月4日恰逢中秋佳节,天阴晦有雨,葛荫山庄举行中秋“公祝”,俞平伯雇车前往。受节日庆祝气氛感染,那天他也上台唱曲,先唱《拾画》,后又唱《惊梦》和《折柳》,他在日记里记道:“是日归寓略早,而入睡仍迟。”

到了1959年10月3日,仍然积极推广昆曲的俞平伯带领着北京昆曲研习社,在北京长安戏院,首次公演他花费三年时间改编而成的全本《牡丹亭》,惊艳四座。

2001年5月18日,昆曲入选联合国首批“人类口头和非物质遗产代表作”。浙江京昆艺术中心(昆剧团)年年于此日举行“5·18传承演出季”,“传、世、盛、秀、万、代”六代昆曲人依旧在高举“将传承进行到底”的大旗。

2020年,《十五贯》入选文化和旅游部“百年百部”传统精品复排计划首位。

昆曲之魅力也可以从钱法成的故事中窥见,他曾任浙江省文化厅厅长。1954年,他到杭州东坡剧院观看昆曲折子戏,那次连演了5日5夜,他看后“真正领悟到了什么是中国戏曲的精美与国粹”,遂向时任浙江省文化局局长的黄源递交自愿去民间剧团的请调报告,到“国风”昆苏剧团去报到。去了之后,他与剧团演职员一同生活,一同排戏,成为一名年富力强精通专业的剧务指导员。

后来钱法成率领剧团赴京演出一炮打响的昆曲《十五贯》,吸引了毛泽东、刘少奇、周恩来等中央领导同志的观看和赞赏,连演几十场,时人无不啧啧称奇,被誉为“一出戏救活了一个剧种”。

昆曲界这样的事迹虽然无法一一列举,但我们可以记住这些名字:田汉、梅兰芳、丁玲、袁牧之、沙文汉、黄源、郑伯永、周传瑛、王传淞、朱国梁,陈静、汪世瑜、白先勇……

本版摄影 仲向平