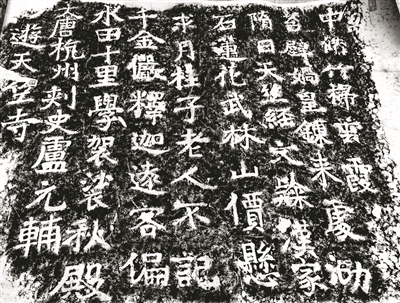

杭州飞来峰卢元辅题刻清代拓本

杭州飞来峰卢元辅题刻细节

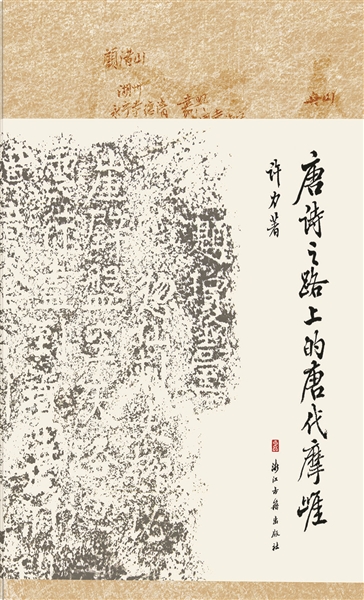

《唐诗之路上的唐代摩崖》 许力 著 浙江古籍出版社 2023年5月

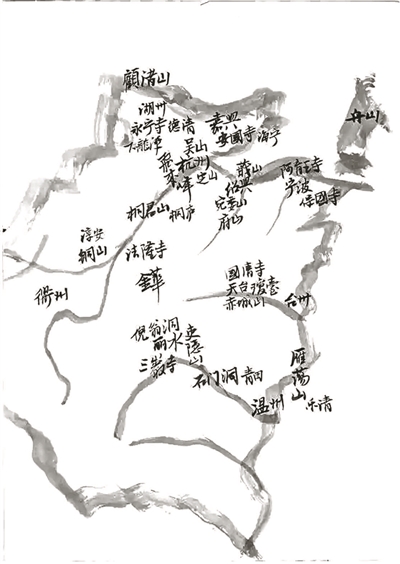

浙江“唐诗之路”上的摩崖石刻分布图

徐晓玲

水田十里学袈裟,秋殿千金俨释迦。

远客偏求月桂子,老人不记石莲花。

武林山价悬隋日,天竺经文隶汉家。

苔壁娲皇炼来处,泐中修竹扫云霞。

这一首小诗,琢刻在杭州飞来峰神尼塔下一处小池塘的内侧岩壁上,不见载于《全唐诗》,但题刻上却清清楚楚地记着它的作者——唐杭州刺史卢元辅。卢元辅于元和八年(813)担任杭州刺史,与其誉满天下的后任白居易、苏东坡相较,卢元辅可以说是默默无闻。

卢元辅想不到,1200多年以后,有人为了找到他,在飞来峰上来来回回不知道走了多少遭。

中央美术学院客座教授许力找了卢元辅很多年。卢元辅的这处题刻在文献记载中一直存在,清代金石学家阮元在其《两浙金石志》(卷二)中,即明确其位置“在下天竺神尼塔下”,而且从阮元的记述中可以看出,当年他应该也是亲自踏勘并考证过的。但想要通过阮元提供的大致方位去准确无误地查访,却是困难重重。

直到有一天,许力在飞来峰一位保安的引领下,与灵隐管理处的邵群一起拨开丛生的藤蔓,借助夕阳余晖,终看到“大唐”二字。静默了1200多年的杭州市长卢元辅,他的这一行题刻是目前为止杭州现存最早的摩崖石刻,被誉为“西湖摩崖之冠”。

盛世大唐的华光穿越时空的壁垒照耀在今天的西子湖畔,摩崖石刻成为实现古今对话的媒介。

摩崖不语 述尽世间离合

通俗地讲,摩崖石刻其实是古人的“到此一游”,是一种特别的记事方式。不同于如今遭人诟病的破坏性“到此一游”,古代的摩崖石刻却是真正的艺术品,其中凝聚着书法、篆刻、文学等各类艺术精华,也反映着古代文人的仕宦、交游经历,是历史的忠实记录,成就金石学的重要意义“证经补史”。

以飞来峰上另一处著名题刻“唐乌重儒题名”为例。此题刻位置就在今飞来峰龙泓洞洞口,一抬头就能看到:“泉州刺史乌重儒,宝历二年六月十八日赴任过游此寺。”文分三行,正书。短短二十三个字,点明了时间、地点、人物、事由,今天读到这些文字,我们似乎仍可想见当年乌重儒一路悠游赶赴泉州上任的场景。这里要提的是题名中的书风——颜体。宝历二年(826),距离大书法家颜真卿去世仅四十余年,乌重儒的题名居然已经在用颜体,则颜体书风的流行其实并未迟至宋代欧阳修、苏轼、黄庭坚等人的推崇才开始也未可知。非常巧合的是,说到颜真卿,又不得不再次提到卢元辅。卢元辅虽然名气不大,但他的父亲却是唐代奸相卢杞,李希烈叛乱时,正是他“举荐”颜真卿至李部晓谕,最终导致颜真卿被李希烈绞死。

摩崖不语,却道尽历史沧桑,述尽世间离合,成为今天窥探以往的时空暗门。

“浙东唐诗之路”

可与河西丝绸之路并列

1990年,浙江新昌学者竺岳兵先生首倡“浙东唐诗之路”的概念,经过三十余年的挖掘、整理、研究,“唐诗之路”已然成为一个独具特色的中国文学专有名词,中国唐代文学学会会长傅璇琮先生认为,浙东唐诗之路可与河西丝绸之路并列,同为有唐一代极具人文景观特色、深含历史开创意义的区域文化。

“唐诗之路”概念的提出,很大程度上是出于一种对于大唐盛世的现实幻想,抱着一种对于文学、美学的浪漫情怀。这是一条唐代诗人的浙江旅游之路,是他们用脚步走出的山水人文之路。唐代盛产诗人,据说唐代在历史上留有名姓的诗人有两千两百多位,其中有近五百位走过这条“唐诗之路”。这条隐逸而闪光的旅途,成就了上千首唐代诗篇。简单检索《全唐诗》作者目录不难发现,那些在当时就闻名天下的大诗人——骆宾王、杜审言、贺知章、李白、杜甫、孟郊、皮日休、孟浩然、李邕、杜牧、张志和等,基本上都曾在浙江境内留下过足迹。且不论上述数据是否可靠,从其占比来分析,估计唐代诗人游浙江的这条大致固定的线路应该是当时的“网红爆款”,非有此一游不足以显示自己的“读万卷书,行万里路”,游览过程中择中意处题刻下自己的所思所感也成为记录行程的规定动作。这些当年留下的摩崖石刻成为吸引许力们重走“唐诗之路”的原动力。

新发现的19处唐代摩崖

虽然摩崖石刻相较其他载体而言更易于长久保存,但长期的自然风化、雨水冲刷、植被生长、泥石磨砺自然原因都会导致字迹磨损甚至消退;而人为因素的介入也是摩崖石刻损毁的一个重要原因。比如,飞来峰上一处唐玄宗天宝六年(747)源少良等题名即被后世榜题所覆盖,目前可辨者仅有数字。所幸阮元在《两浙金石志》(卷二)中有关于此题名的详细记载:“监察御史源少良、陕县尉阳陵、此郡太守张守信,天宝六载正月廿三日同游。”让我们得以看到此题记的具体内容。同时,阮元还遍查新旧《唐书》《元和姓纂》《咸淳临安志》《太平广记·谬误门》《地理志》等文献,努力稽考了题名中提及的人物行迹和生平,为后人留下了极其珍贵的历史资料,可以弥补题刻损毁、后世文献失载造成的遗憾。

这样的记录是真正的文化传承,是中华民族文脉得以持续相沿的重要举措。如今,重走于“唐诗之路”上踏勘唐代摩崖石刻的许力接过了阮元递出的接力棒,继续着这份记录、保护、传承文脉的工作。不但上述“卢元辅题刻”“乌重儒题名”被写进了最近出版的《唐诗之路上的唐代摩崖》中,而且遍布诗路沿线、遍及浙江全境的其他四十余处唐代题刻,也均被他逐一收录其中。许力用文字记录摩崖题刻的方位、内容、书写方式、字体等具体信息,用镜头定格摩崖题刻现状,努力搜集了部分摩崖题刻的古旧拓本以与今日行状做比对,或者还原已然消失者曾经的面貌。

这四十余处唐代题刻得以集中展示并非朝夕之功,在作者许力记录的这些唐代题刻中,新发现的就有十九处。何谓新发现?当然不是凭空出现,而是历代文献中有过记载但后世出现断档、文献记载已佚或已毁者被发现其实只是隐迹多年,比如被阮元记载为毁于清乾隆年间的“飞来峰唐萧悦题刻”,许力发现它时甚至忍不住感叹天佑宝物。这十九处题刻分别位于长兴、淳安、杭州、天台、缙云、青田、乐清,具体包括长兴西顾山张文规题诗、淳安洪洞山采铜摩崖、杭州定山风水洞唐代题名、天台山元和题记、缙云吏隐山李阳冰篆书、青田石门洞徐峤残诗、乐清雁荡山灵峰夏启伯题名等。

摩崖题刻若有知,应该也会感谢这些记录者吧。