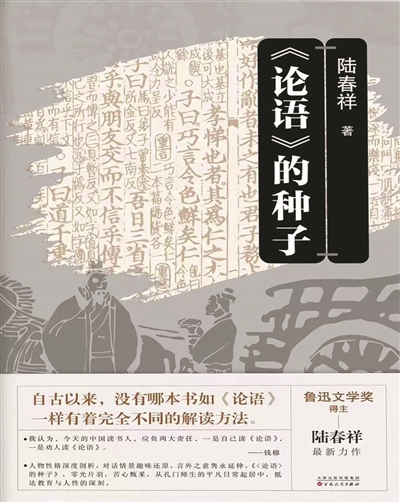

《<论语>的种子》 陆春祥 著 百花文艺出版社 2023年4月

李沙

孔子一生弟子三千,有教无类,述而不作。去世后,弟子将他的思想言行整理记录成册,流传至今。孔子生前,学生是他的读者,恭聆教诲。身后,学生成为作者,以简洁优美的文字捡拾起老师从教、从政生涯中的吉光片羽。当第一代读者成为作者,就有了《论语》。

《论语》二十篇,共四百九十二章。漂流在两千五百年的时光中,随着时代的变迁,因不同的历史背景、文化底蕴、教育目标,不同的读者对于《论语》总是有着不同的解读。于是,一代又一代的读者,相继成为作者。

“学而时习之,不亦说乎?”《论语》开篇即是《学而》。陆春祥在《<论语>的种子》中写道:“学而时习之,读书人终生的使命”。对于读书人,若将“阅读”视作为“学而”,那么“写作”便可视作为一种最好的“时习之”。阅读犹如听僧人敲钟,悦耳清心,在阅读过程中及时地记录,那些灵光一现的思绪借由文字,被固定下来,打磨成形,反照其身。而在书写的过程中,文字更是会以蓬勃的生命力源源不断生产出新的发现和观点。

《<论语>的种子》书目依《论语》二十篇,是一份由衷的致敬。书中旁征博引,对于历史场景的想象生动逼真,不仅描绘了孔子与众弟子像,而且每一位弟子的性格、特征,都栩栩如生、细致入微,如同孔子与弟子俱在眼前,声色皆能。一代代人对于《论语》的解读,无论是文字还是思想,都一定会带入写作者本人的痕迹。正因为有了这样的书写,《论语》才得以薪火相传。

《论语》历经两千五百年,早已在人类文明的旷野中长成一棵参天大树。然而,再茁壮的大树,若它停止繁衍和生长,终有一天会走到生命的尽头。一部作品,何以生生不息,靠的就是读者。古往今来的读者,在阅读中使它的生命得以延续。而这期间,最有力的传递,便是当读者成为作者。读了,不满足,要以文字的方式进而与作品交流,与作者对话;要将自己的见解、感悟,记录下来,抒发出来;要让更多的人知道这伟大的作品,被其滋养,并反哺作品。这便是文学伟大的繁衍。恰如书册腰封所引用的钱穆所言:“今天的中国读书人,应负两大责任,一是自己读《论语》,一是劝人读《论语》。”

以文字在旷野播下论语的种子,生根发芽。风起时,旷野中那一棵参天大树的繁茂枝叶发出宏大的奏鸣。我们被这迷人的声音吸引,站住脚步,屏气凝神,倾耳聆听。于是,我们听到了更多的声响从旷野四方回荡开来,无数的、高高低低、大大小小的树,它们粗壮的、柔嫩的枝叶都被唤醒舞动起来。有的清亮,有的柔婉,有的低哑,有的高亢。细密而疏朗,辽远而广阔。无数的声音在风中摩挲呼应,我们方才醒悟,何为更为宏大的交响——旷野中不能只有一棵树。