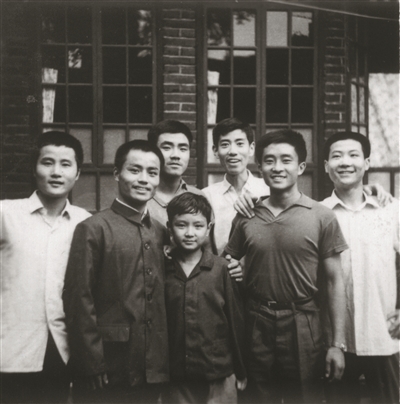

1977年,给伙伴们拍的合影,前排中为欧阳奋强。

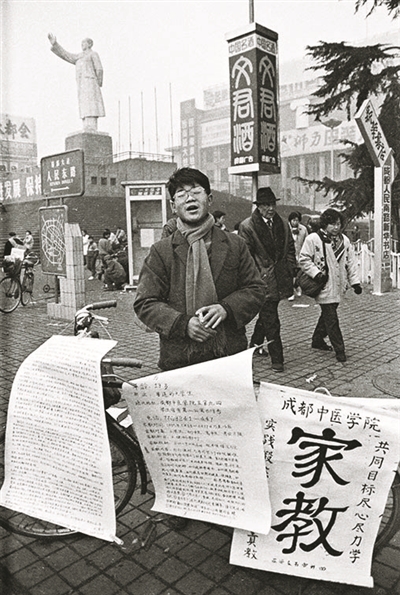

《开宴时间已过》,1988年5月1日摄,发表于《中国青年报》。

《大学生活》,1994年冬摄。

94岁的刘婆婆(右)说:“谢谢你,我也有大照片了。”

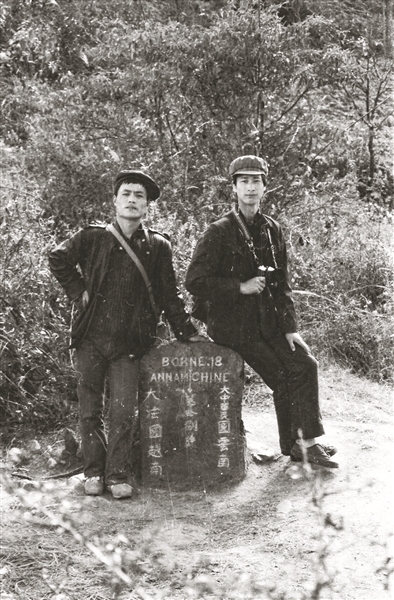

老山前线中越18号界碑。左为游支健,右为“小田娃”。

口述 游支健 整理 叶小果

27年后,看到被我偶然拍下的一张黑白照片,刘清付特别高兴。

照片里是1994年寒假,成都天府广场高大的毛主席塑像前,刘清付戴着老式的大框眼镜,系着围巾,站在自行车旁,正招揽家教生意。那一幕,被当时在街头拍照的我记录下来。

2021年11月2日,那张照片出现在我的摄影作品展上,被成都中医药大学的张虹老师看到。她帮我找到了照片的主人公刘清付。

第二天,我把那张照片洗印,放大,装裱,亲手送到刘清付手中。

刘清付是四川仁寿人,1994年考入成都中医学院(成都中医药大学前身),读了5年。他利用寒假在街头支起一个小摊,做家教挣些钱。

那时候,兼职做家教是大学生勤工俭学的风尚。天府广场有许多书店,假期不少家长带着孩子看书购书。刘清付就把小摊选在通道上,用毛笔在过期挂历背后写上斗大的隶书:家教,再用塑料夹子固定在自行车上。

大学五年,刘清付教了上百个学生。毕业后,他到成都市青白江区人民医院工作。隔了27年,接过我送给他的这份岁月礼物。

他说,这张照片会一直放在办公室,用来激励自己,像大学时一样,艰苦创业、积极工作。

那些照片上了照相馆橱窗的人,都高兴得很,专门介绍朋友去观看

我第一次接触相机,是1970年,刚读初中。

一位邻居是工艺美术社的设计师,经常和摄影圈的朋友摆龙门阵。我在旁边听,他们也不撵我,有时叫我跑腿买东西。

我对相机越来越有兴趣。但那时穷,拍照不容易。

我姐夫是照相馆的。他修好一台海鸥4B,当时最低档的入门相机,允许我拿去用几天,算帮忙调试。

我从小手巧,自己做了闪光镜。学校组织学工,有了一点钱。我和同学捡废品卖,又换了一点钱。那时几角钱就可以买一卷胶卷了。

周末放学,我们一群耍得好的同学悄悄约好,第二天去九里堤苗圃春游。那是1970年。我高兴极了,拍下了人生中第一组照片。我居然会拍照!其实构图、光线这些,当时我啥也不懂。

我把相机保护得很好,拍完以后赶快还回去。又让姐夫帮忙冲洗胶卷,但没敢再放大——太贵了,放不起。

同学们看了照片,都喜欢得很。班主任也知道了,却批评我们不好好学习,男女同学勾到一起乱耍。但我们就是爱耍。五十多年过去了,我们这些同学情谊不减,又到当年的九里堤花圃一起游玩、拍照。

1973年,我下乡去了绵阳地区的江油县。那是“诗仙”李白的故乡。每年秋收完了,我回成都休息。

我爱往街上跑,最爱溜达春熙路上的照相器材商店和各家照相馆。庐山相馆有个史师傅,拍照很厉害,我专门跑去看他的橱窗。后来和他熟悉了,还向他请教。

那个年代,虽然物资匮乏,但人们心态平和。那些照片放大了、上了照相馆橱窗的人,都高兴得很,专门介绍朋友去观看。

有了相机,我支上三脚架,给小伙伴们来一张合影。其中有一个小弟娃就是后来《红楼梦》贾宝玉的扮演者欧阳奋强

1975年,我被招工到中石油的四川5002钻井队,在成都的蒲江县,分配我当炊事员。这活不累,但我心里总惦记着摄影。

一年不到,我调到了钻井队的俱乐部,负责给职工们巡回放电影。领导说,这个小伙子脑瓜灵光,有文艺“细胞”。

那时,一部电影要放很久,有一号机、二号机,要注意换片。我的眼睛基本不看机器,只注意听机械声。看银幕,也不留意剧情,只看画面构图。

我给自己定了一个目标:争取成为矿区宣传部外宣干事,这样可以离摄影更近一些。

每次从井队回成都,我都忙着“打街”不歇脚,拿着借来的相机到处拍照。

搞摄影,存不到钱。胶卷贵,冲洗贵,相机也贵。幸好石油行业工资还行,每个月有30多块。1977年7月,我拿出所有积蓄买了第一架相机:海鸥203。

有了相机,我拍照频率大大提高,我还掌握了暗房那套手艺。在我家住的冻青树街38号大院,我支上三脚架,给小伙伴们来一张合影。其中有一个小弟娃就是后来86版电视剧《红楼梦》贾宝玉的扮演者欧阳奋强,当时王扶林导演还没有发现他。

俱乐部要送电影到基层,一年四季到处跑,晚上放映,白天休息。我的摄影机会更多了,骑着车子到处给职工留纪念照。我的努力没白费,不断有作品发表。

慢慢地,矿区都晓得我爱照相。每次照片发表或者获奖,大家都说:“游支健不得了,好凶(厉害)哦。”

每次出去拍照,都有三四个战士全副武装,挎着枪,全程陪我们

不过我总想着出新。上世纪80年代,“最可爱的人”是热词,老山前线战士保家卫国,流血牺牲,正在进行对越自卫反击战。我要去拍!

1986年,我和一起工作的小田娃说走就走,两个人自掏腰包,从成都坐飞机到昆明,再赶到麻栗坡县的军事前线。

但去前线要办手续,这个我们俩谁也不懂。我们在街上东逛西逛,向老百姓买点东西,打听怎么去前线。差点被当成特务。不过我俩都是一口四川话,和当地老乡摆(聊)的时候,有两个买菜的战士停下来问:你们是成都来的吗?

其中一位战士叫陈思祥,是连队的勤务员,和战友开了大卡车出来买菜。他就带我们去见连长。连长姓孟,很年轻,是四川眉山人。战士们在前线打仗,思念家乡,见到我们很高兴,晚上叫来一拨老乡,坐在猫耳洞里,煮火锅,吃罐头,喝啤酒。

听说我们要给战士免费拍照,他们最初不相信。我们拿出工作证。刚好有个战士在猫耳洞里看《中国青年报》,上面刊登了一张我获四川省新闻摄影作品评选金奖的照片,是井喷现场抢险的画面,泥浆把工人变成了泥巴娃娃,照片标题叫《献身》。

这张照片,赢得了战士们对我们的信任。每次出去拍照,都有三四个战士全副武装,挎着枪,全程陪我们。当时,前线战斗主要是炮火攻击,每天听到远远近近的“咚咚”“嘣嘣”声。

我们拍摄了战士们坚守前线的身影,拍摄了中越第18号界碑。还看到了老山的日出,太美了!

我们去了差不多两个月,事先也没请假,心想回去了肯定被开除。所以我们俩想好了对策。回成都后,先到上级单位石油管理局,再去《石油报》,展示此行的拍摄成果。很快,报纸上刊登了我们的照片,记者还来采访我们,声势浩大。局领导也给井队打了招呼,说你们这两个放映员简直不得了。

这样我们回去就没被处理,还办了一场隆重的展览。解说词也是我写的,一下子出了名。

没多久,我被借调到宣传科,专门从事摄影。这下我如鱼得水,接触了更多先进器材,拍摄了更多作品。

拍出来的照片,大家一看就懂,那就对了

1990年,我调回成都,成了《四川工人报》的“本报摄影记者”。后来我担任《蜀报》摄影部主任,做过一系列有影响的新闻报道。

1998年,我去农村拍摄黑作坊。那些人向农民收购死猪、死狗、死猫、死鸡,用福尔马林泡得白生生的,加工成香肠。我乔装打扮,穿得很随便,提了一个包包,装成火腿厂的小老板。我又讲着本地话,活脱脱一个“串串”(四川方言,指在卖主和买主之间牵线牟利的人)。到了黑作坊,没人怀疑我是记者,还把死猪肉举成一排让我拍个够。

回去后,我做了一个“死猪瘟狗端上餐桌”的专题报道,一下子轰动了。

老总奖励我两万元。我分给了所有参与报道的同事,包括司机,都有份。后来我接到一个威胁电话,威胁得很凶。我说我是为人民伸张正义,希望你们改邪归正,做正当生意。

完成报道任务后,我仍像从前一样,喜欢街头拍照。上班或者采访的途中,还有下班以后,都是用我挣的稿费买胶卷来拍。我有时骑自行车,有时坐公交车,有时走路。相机挂在脖子上,随时留意,看到喜欢的场景我就拍。

吸引我拍摄的要素,一是热闹。我觉得,我就是爱看热闹的人,只要我喜欢的,一般也会逗起别人的喜欢。二是可读性。可读性是我琢磨出来的。跟你们写文章一样,摄影的画面构图、场景特写、人的神态情绪都要有感觉。拍出来的照片,大家一看就懂,那就对了。

她们穿着吊带连衣裙,特别时髦。我骑着自行车在后面拼命追,总算拍到了背影

我拍下的街头场景中,大多是普通市民的日常生活。

有人在井边挑水,有人拉车送煤球,有的蹲在路边吃面,有的全家坐在门口围着一个大盆热水烫脚。夏天天气很热,邮局门外,男男女女排队买邮票,前胸贴后背,没有发生什么非礼的事情,说明大家的品德觉悟还是比较高。

我思考过,怎么才能拍得跟别人不一样,就是动作要快。有点动心了,就马上拍。角度不对,就马上换。争取“三到”——看到、位置到、拍到。按快门的那一刻,最后拍出来是什么样,我心里是有数的。

有一次,我路过人民南路,看到进城来拉粪的两辆板板车,觉得稀奇,顺便用剩下的几张胶卷抓拍下来。我敢说这样的照片,除了我,成都再没有人拍过。

1993年,成都第一届熊猫节散会的时候,会场外的街上人头攒动,路中间有一辆当时的1路电车,我把它拍下来了。现在城市里都是柏油马路,街宽路宽,那种车早就没有了。

以前人们也没有肖像权的意识,有些人不知道我在拍他。很多时候,我骑自行车随手拍,远了拍不到,就赶快骑着车子追。

有次在蜀都大道,我看到前面三轮车里坐着两位美女。当时是夏天,她们穿着吊带连衣裙,特别时髦。我骑着自行车在后面拼命追,总算拍到了背影。没想到吧,在上世纪90年代初,成都街头就有时尚的风景线了。

每次在街头拍照,如果能用一张照片充分表现主题,那是最理想的,不行我就来两张、三张,组照最多不能超过九张,多了就滥竽充数了。

刘婆婆接过相框,对我说:“谢谢你,如今我也有大照片了。”

2014年底,我退休后,还是没法割舍摄影,又购置设备继续拍。这次,我将镜头对准了小地方的小人物。

事情的起因是,那年3月,我在成都大邑县新场古镇,碰到94岁的刘杨氏婆婆。她刚干完活,停下来休息,我就随手拍了一张。过了几天,我把放大的照片装了相框给她送去,想给老人一个惊喜。

我大声喊:“刘婆婆好,我来给你送照片了!”刘婆婆的表情有些怪,看着我不说话。我又提高嗓门重复一遍。

邻居们过来围观。刘婆婆才说:“我不要,我没钱买。”我明白了,就告诉她,“不要钱,我送给你。”她表情立刻轻松了许多。

刘婆婆接过相框,对我说:“谢谢你,如今我也有大照片了。”看见老人高兴的样子,我也开心得很。

从那年冬天开始,一直到2020年夏天,我用了近6年时间,行程往返30000多公里,从成都到整个四川都跑遍了。我自费为100个人拍摄了100幅照片,再把装框的36寸大图送到他们家。

我把这个事情命名为“百人百图,送图到家”,摄影圈的朋友们是交口称赞。有些从来没有拍过照的人,突然收到大照片好惊喜,我也好满足。

后来,我拍的人物照片早就超过了100幅。套用现在的话,这也是摄影帮扶吧,我会继续带着相机在路上。

我没有别的爱好,跳舞跳不来,麻将打不来。对摄影的痴迷,就像血液在身体里面流淌

我属马,喜欢像马一样到处跑。我妈说我,不晓得怎么把你脚拴住,为啥你就不能在家待着。

因为痴迷拍照,结婚后,妻子说,你不是和我结婚,你是跟相机结婚。晚上我在暗室冲洗照片,回家都是11点以后。因为这些原因,我离过两次婚。

其实,除了摄影,我没有别的爱好,跳舞跳不来,麻将打不来。对摄影的痴迷,就像血液在身体里面流淌。我这样急性子的人,特别喜欢纪实摄影,它不像艺术摄影,是后期P出来的;也不像风光摄影,风景过几百年还是老样子。它能够真实反映当下的生活,不可复制,有独家性。这就是纪实摄影魅力所在。

50多年里,我拍摄的成都街头老照片有上万张,回头翻看的时候我经常想,当时咋拍得这么安逸呢?我体会这个事情,并不觉得辛苦,而是乐在其中,尤其拍出了满意的照片。

我把扫描出来的5000多张黑白老照片,挑选以后做了一系列展览,主题叫“回不去的老成都”,引起了很多人的共鸣。有人说,我的纪实摄影作品,保存住了老成都人的共同记忆,见证了老成都的历史变迁。

是啊,回望过去,以前我们觉得那些平常的街景,随时可以看到。如今才发现,我们再也回不去了。我的照片,拍摄的是成都人的街头日常生活,记录了成都城市日新月异的变迁和老百姓逐渐富裕的生活。

我的街头拍摄还在继续。我选择了老成都的40个著名景点,我曾经拍过40张老照片,如今再拍40个新变化。等到完成以后对照一下,更能说明城市发展多么快,改革开放的成就多么大。