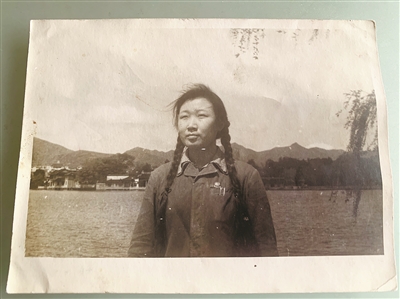

肖全 摄

幼年路红和母亲

口述 路红 整理 寒白

贾玲拍了一部献给母亲的电影《你好,李焕英》,重返母亲的青春岁月。真羡慕啊,电影让人美梦成真,我也曾无数次梦回母亲的青春年代。

2017年,我带着母亲走进著名人像摄影师肖全的摄影棚。那一年,我60岁,母亲85岁,患阿尔兹海默症初期。

母亲知道自己病了,但具体什么病,她并不确切。我同母亲说,你的人生如此丰富,又如此坚韧,我太想为你做点什么来纪念了。

我希望摄影能唤醒母亲的回忆。

那天,母亲穿上了最喜欢的蓝色短袖衬衫,带去了两张老照片。一张是年少时的全家福,她是父母娇养的小女儿。一张是少女时代在西湖边,她穿着列宁装,梳着麻花辫,站在柳树下,极目远眺,两眼放光。

母亲拿着这两张照片,和85岁的自己一起合影、定格,进入永恒。

1949年的春天,母亲骑着自行车,从学校来到苏堤,与外公“谈判”

17岁对母亲,有着特殊的意义。她不止一次跟我说,1949年的春天,她骑着自行车,从学校来到苏堤。岸边的长条椅上,端坐着一脸严肃的外公,他是匆忙赶过来与女儿进行最后“谈判”的。

“必须念完高中,考上大学,否则断绝父女关系!”

“不,我要去青干校!去青年文工团!”西湖的春风是柔软的,少女圆润的脸庞异常坚毅。

在那天以前母亲叫“路莉菲”,在那天之后她叫“路力”。路遥知马力,她在那个春天大笔一挥改掉了自己的名字、变卖了手表自行车,义无反顾奔向自己的人生。

母亲出生于1932年,从外公给她取名“路莉菲”,你大概也能看出,她的家境很好,一家人住在上海带花园的小洋楼里。

说起我的外公路季讷,他也是一个有故事的人。外公是江苏宜兴人。1910年,21岁的他考取了清华大学“庚子赔款”公费留学名额。当时在七八百名各省考生中录取70名,江苏仅两名。外公剪了辫子,和竺可桢、赵元任、胡适等70人,一起乘坐China(中国号)海轮赴美留学。1916年,外公在美国里海大学获化学博士学位,同年回国。

1939年,应竺可桢校长之邀,外公任浙江大学教授,并先后出任龙泉分校主任和杭州校本部主任。

母亲出生时,家里已经有一位大姐和三位哥哥。她是最受宠的老小,大家都唤她“小妹妹”,这个小名一直沿用到母亲的晚年。外公日常不苟言笑,威严沉稳,孩子们都十分敬畏,唯独我母亲,能爬上外公的膝头、摸他的鼻子。

哥哥姐姐都毕业于名校,母亲的人生似乎也该如此。可书刚念到高二,这个小女儿却“自说自话”,中断了学业。

1949年7月,母亲如愿去了青干校,加入了 “新民主主义青年团”(共青团的前身);根据组织的安排,她又回到明远中学(浙大附中前身)高二年级,边学习边工作——她在学校学生会任秘书,作为学生代表参加各类集会;满怀憧憬地讨论如何迎接全国解放,兴致勃勃地组织剧社宣传演出,还被推选为女同学会主席,组织文体活动。

母亲兴冲冲回到宿舍,打开纸条一看,赫然在目两个字

新中国成立后,母亲去了青年文工团,又调到团省委宣传部。1955年,当时的《浙江青年》(后改为《浙江青年报》)招人,我的母亲作为骨干调到了报社,成为一名女记者。

23岁的母亲白天忙工作,晚上读俄文学校,如饥似渴地学习。那时候报纸5天出一期,四开四版,母亲负责副刊版的青年文艺、科学园地栏目。

科学园地有“科学老博士”专栏,正是母亲主持的。为了给老百姓解释生活中的“为什么”,母亲马不停蹄地跑科技、农业、经济等部门,遍访各路专家,讨教答案。栏目来信来稿不断,广受读者欢迎。

当时报社在杭州孝女路未央村6号,周边都是居民小区。锅碗瓢盆,柴米油盐,充满了生活气息。为此,母亲还排演了“未央村交响曲”,姑娘小伙用杭州话叫卖“油冬儿菜要伐”“磨剪子来戗菜刀”“收旧货来”,演出现场,笑声一片。

那时,苏联歌曲《喀秋莎》《共青团之歌》常唱不衰。排练一首苏联歌曲《五个女儿》时,母亲因身材修长扮演大女儿,饰演小妹的季仙阿姨后来一直管她叫“大姐”。

母亲晚年生病后,我给她的战友们打电话,听到最多的评价就是,你母亲年轻时“能言善辩,能歌善舞”,“很精神,很活跃”。

报社第一任总编叫陈年。他比我母亲大两岁,毕业于浙江大学,是一位青年才俊。

有一天,陈年说要给母亲介绍对象,塞给她一张小纸条,让她回家再打开。

母亲兴冲冲回到宿舍,打开纸条一看,赫然在目两个字:陈年。

这就是我的父亲。

父亲浓眉大眼,文采斐然,能大段背诵《资本论》,去大学作报告时出口成章,还是一名排球健将。

大家都说,他们是郎才女貌,绝配。

母亲拎着营养品赶来,见到的却是丈夫的尸体

1956年5月2日,我出生了。前一天是“五一”劳动节,母亲还挺着大肚子去参加游行。父亲给我取单名“红”,陈红。

那时国家鼓励生育,孩子越多越光荣。母亲惦念着工作,生完我后就做了绝育。我是那个年代少有的独生子女。

1958年,25岁的母亲被错划为“右派分子”,下放到金华滨湖乡三联农业合作社劳动改造。握笔杆子的手拿起了镰刀锄头,母亲咬着牙,什么脏活累活抢着干。

有一天,山洪暴发,母亲为了追赶农场养的鸭子,跌跌撞撞,差点滑下山坡。她落下了严重的妇科病,还因肺部积水住院治疗。艰苦的劳动也让母亲彻底脱胎换骨,娇弱的“小妹”成了“铁娘子”。

母亲获得了“农业大跃进第九战斗营一等战士”的嘉奖。

捏着那张小小的荣誉标志,母亲说,当时她流泪了。几十年过去了,“一等战士”的证书始终被母亲带在身边,不舍得抛弃。

1961年,母亲摘掉了“右派”帽子,被分配到浙南小城永康教书。

母亲不在的那些年,我一直跟着父亲和奶奶在杭州生活,先是住在长生路的机关宿舍,后来搬到清波门陆官巷的民居。

1965年9月24日。那是我人生中最黑暗的一天。

奶奶去探亲了,一楼的邻居邀请我和父亲去吃中饭。还没坐下,一个手持菜刀的男子冲进来,拿起刀朝父亲身上砍去。

我亲眼看见父亲的肩颈处被砍了一刀。

邻居高喊着“杀人了”,匆忙护着9岁的我逃出去。后面的事都是我听来的——

好几个邻居被砍伤。行凶的男子患有精神病。父亲身中一刀跑掉后,又拿了洗衣板折回,他要去救人。

那个院子常年有湿滑的青苔,那天的院墙和地面都是父亲的血。警察赶到,用麻醉枪制服凶手后,在一条死胡同里找到了父亲。父亲送到医院时已经失血过多,抢救无效了。

接到电报的母亲连夜赶回。来的路上,她以为父亲是得了重病,电报里是这么写的。母亲拎着营养品赶来,见到的却是丈夫的尸体。

这一年,母亲33岁。

母亲是个好老师。学生们叫她“漂亮洋气的上海老师”

我出生后,母亲和上海的外公,关系也开始和解,外婆为我编织过小毛衣,外公也提出愿意照顾我。

处理完父亲的后事,母亲将我交给了从上海赶来的舅舅。

舅舅是上海铁路局的副总工程师。为了能进铁路子弟小学读书,我改成了“路”姓。

寄居舅舅家的日子,我一直跟母亲通信。如果有错别字,母亲用红笔批改,回信时一并寄来。

信里写些什么呢?我汇报生活里的点点滴滴:学习有进步了,老师批准我用钢笔写字了,能叫出四十多个同学的名字了,当上文艺委员了……事无巨细。母亲说,她天天在等我的信,她让我多读书多看报,每封信的末尾,都会叮嘱我“听毛主席的话,好好学习,天天向上,做社会主义的小主人”。

我保留着我和母亲的所有书信。

一年后,母亲在学校被人贴“大字报”。受到牵连,我不能再留在舅舅家了,只能去永康投奔母亲。

到永康的第一天,我就吵着要回上海。

母亲和我总是在搬家。她带我住过教工宿舍,住过学生宿舍,还住过学生家长提供的临时住处。

三餐通常在食堂解决。有一年春节,食堂关门了,母亲很难得地起火烧菜。那是一间没人住的危房。我不小心把摇摇欲坠的墙撞塌了,墙又把炉灶压倒了。

我们连夜用小推车抢救出一些杂物,去找别的住处。寒冷的冬夜,母亲在前面拉着,我在后面推着,心里满是委屈。

但我的母亲是个好老师。

高三未毕业,她就参加了革命。为了当好人民教师,母亲一直坚持在业余时间自学。中文、英语、俄语、教育学、心理学……母亲什么都不肯放过。20世纪60年代初,在永康中学,母亲不仅要教好几个班的英语,还兼任班主任。语文课缺老师时,她也能顶上。

由于课堂教学重点难点突出,生动有趣,母亲赢得广泛赞誉,学生们叫她“漂亮洋气的上海老师”。

2018年5月,永康中学68届同学会,母亲的学生特意来杭州接他们的路老师回母校。联欢会上,大家又唱起当年母亲教的英文歌。

今年已经70岁的学生应丽莎回忆:周六回到家,我捧着路老师发的且被我揉得皱巴巴的油印英语讲解词,一遍又一遍大声朗读。课上,路老师表扬了我,她摸着我的头说,“你用心了。坚持下去,你一定能学得很好的。”

这个场景,深深印在了这个学生心里。

20岁时母亲给我的三句话和三件礼物,照亮了我的内心

在永康那些日子,我们全靠远在辽宁的姨妈资助。唯一支撑母亲咬牙坚持下去的,可能就是年幼的我。

父亲的死让我变得生性脆弱、多愁善感。尽管学习也很刻苦,算得上是品学兼优,但受家庭影响,升学无望。初中上的是小学“带帽”班,高中只能去工厂半工半读。我的青少年时期一直在郁郁寡欢中度过。

20周岁生日那天早晨,我一睁开眼,就在床头看到了一封信,连同三件生日礼物。

是母亲写给我的——

“送你一把小刀,希望你勇敢果断,遇事能快刀斩乱麻,成为永不卷刃的钢刀;

送你一只挎包,希望你虚怀若谷,谦逊谨慎,满载而归;

送你一把雨伞,希望你坚强刚毅,顶着风雨奋勇前进!”

这封信,照亮了我的内心。

从此,这三件礼物和三句话,伴随我度过了人生中的大小坎坷。何其幸运,我有这样一位母亲!

1979年,母亲和父亲双双恢复名誉。我也考上了浙江师范学院金华分校。我们母女终于扬眉吐气。

1984年,母亲调到衢州,任教育局的英语教研员。两年后离休。母亲又成了老革命群体中的小妹妹,老大哥老大姐们还称呼她“小路”,她参加老干部局组织的活动,知识竞赛、宣传讲演……像年轻时那样,什么都不落下。

1994年国庆,衢州举办大型庆祝活动,我们一家三代登台表演。我12岁的女儿演唱《我们是共产主义接班人》;我参加合唱《歌唱祖国》;我母亲表演舞蹈《革命人永远是年轻》。

这样的日子真美好。

母亲喃喃:“女儿,我以后要是不认识你了咋办呢”

2007年,我把母亲与继父接到杭州生活。这是母亲当年投身革命、挥洒青春的城市啊。作为母亲唯一的女儿,我想让她有一个幸福的晚年。

母亲那时候75岁,神清目朗,酷爱读书看报写博客。她还是“文艺老年”,每周必看一场电影。

我以为母亲会一直这么年轻充实下去。

2017年的某个周末,母亲照例去看了电影。到家时,我随口问,“今天的电影好看吗?”母亲一脸迷惑,“什么电影?我没去看电影啊。”

我脑子里“嗡”的一声,慌了。

这大半年来母亲经常健忘,我以为只是年纪大了的缘故。我带她上医院,挂了神经内科专家门诊。医生诊断,母亲患了阿尔兹海默症。

好不容易可以安享晚年,母亲怎么可能摊上这种病?

我喜爱我的母亲,钦佩她,以她为荣。只要母亲在,她永远是舞台上最亮眼的。在外孙女的婚礼上,80岁的母亲登台献上一曲《The More We Get Together》,惊艳宾客;在新疆的旅游大巴上,母亲一曲英文歌《雪绒花》博得满堂彩,16位团友一致封她一个雅号“伊丽莎白”。

至今,母亲在我手机里的名字依然是“伊丽莎白”。

我不甘心,一次次带她寻医问诊,逐步得知,人类对这个病目前还束手无策,所有的医生都说:无法治愈,只能延缓。

伴随着健忘,紧接着就是生活功能的丧失。有一次在医院看病,母亲大小便失禁了。她一整天都沉默不语,到家后忽然听她喃喃:“女儿,我以后要是不认识你了,咋办呢?”

我心中一酸,哽咽着回答:“老妈,不怕!我认识你就好了呀!我绝不会忘记你!”

母亲回答:“阿哥,我有伤心,有彷徨,但从未后悔”

2017年10月,母亲住进康复医院。刚开始,她还能认出家人,读出自己的名字。到后来,她已经说不出话,似乎什么都不记得了。

转眼,母亲今年90周岁了。

时常会有当年的学生结伴来看她。去年母亲生日那天,我们拉着她的手一句一句地唱:“革命人永远是年轻,他好比大松树冬夏长青……”母亲的眼神忽然又有了生气,嘴唇抖动着,蹦出几个歌词。

2019年9月,也是在康复医院,母亲荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。说起来,母亲在新中国成立前参加革命的时间,还是当年任杭州市青干校校务委员的乔石同志签署证明的。

我们兴奋地把共和国纪念章送到医院,挂在母亲的胸前。医生、护士和病友们都围上来向她祝贺,与她合影,“路老师,好厉害!”母亲伸出抖动的双手,慢慢捧起纪念章,细细端详。

她的哥哥曾问过她:“小妹妹,你这一生如此折腾,颠沛流离,后悔过当初的选择吗?”

母亲回答:“阿哥,我有伤心,有彷徨,但从未后悔。”

1984年,外公去世。母亲什么遗产也没要,只要了一套29本的《不列颠百科全书》。这是外公留学归国时购买携回的,十分珍贵。

2006年,母亲与她的大哥大姐协商,将这套书以及竺可桢校长给外公的亲笔信,一同捐赠给了浙大档案馆。

作为路家后人,母亲2009年参加了浙大龙泉分校旧址的竺可桢校长及路季讷等创始人铜像落成仪式。我想,站在外公的铜像面前,17岁西湖边唇枪舌剑的那一幕,必定浮现在母亲眼前,因为她泪流满面了。

往事并不如烟。

每年“三八节”,母亲的学生徐玲都会捧着一束郁金香来医院看她,她说“路老师一直是同学们心中的女神”。

能在今年的“三八节”讲出我母亲一生的故事,也是我送给母亲的一束郁金香。

读稿人语 戴维

理解母亲

女性要承担的一个主要角色就是母亲。都说女人多变,但母亲的定义似乎是恒定的,像恒星,永远发光发热。

其实每一个母亲都有不平凡的故事,比如本文口述者路红的母亲。有一个细节让人印象很深,17岁的母亲把自己的名字从“路莉菲”改成了“路力”,路遥知马力。此后母亲的一生历经坎坷,但那股浪漫而坚定的情怀,永未消失。

在风雨飘摇的年代,母亲曾用一封信照亮女儿的内心。而在她的晚年,女儿希望通过摄影,通过讲述故事来唤醒母亲的记忆。因为路力老人,已经是一位阿尔兹海默症高龄患者了。

这个故事既是女儿给母亲的“三八节”礼物,也是对普天下女性的一曲赞歌。