蹴鞠纹铜镜 宋 中国国家博物馆 藏

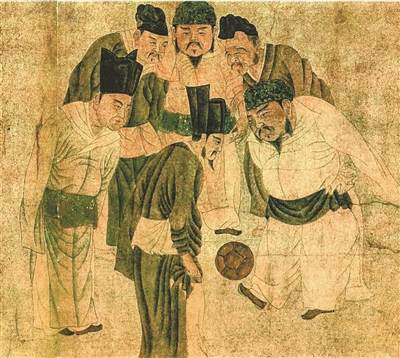

《宋太祖蹴鞠图》 苏汉臣原画 现存图为元代临摹品 上海博物馆 藏

朱光明

当前,卡塔尔世界杯正在多哈海湾球场精彩进行中。零点以后,如微信朋友圈有更新,一半以上都在评球。人们的热情依然被这项运动点燃,为这样的集体力量所感动;球迷们也会为萨迪奥·马内、卡里姆·本泽马、马尔科·罗伊斯等耳熟能详的足坛名将纷纷因伤未能赴赛而唏嘘。

这不仅令人回想起旧时临安的“运动生活”来——“黄尖嘴蹴球茶坊”肯定闹猛。在临安,不追比赛的平常日子里,也可以来茶坊饮酒品茶,观赏“蹴鞠”,叫好声、喝彩声一浪高过一浪。

临安城内外

“处处喧呼蹴鞠场”

蹴鞠流传至今,已有两千多年的历史,对现代足球的产生具有重要的影响。蹴鞠,最初是用于训练士兵的。汉代学者刘向在《别录》中写道,“蹴鞠者,传言黄帝所作。或曰起战国之时”。司马迁在《史记·苏秦列传》中对“足球城市”临淄有生动的记载,“临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟、弹琴击筑、斗鸡走狗、六博蹋鞠者”。这里的“蹋鞠”就是“蹴鞠”的意思。战国时期,蹴鞠已较为流行了。

到了宋代,蹴鞠的流行程度并不比当下逊色。临安城内外,无不热爱蹴鞠。宋代话本《钱塘梦》形容临安府“有三十六条花柳巷,七十二座管弦楼,更有一答闲田地,不是栽花蹴气毬”;苏东坡、张舜民、陆游等人都见证了这一全民运动项目的蓬勃发展。

苏东坡的书童高俅,因“蹴鞠”得到宋徽宗的赏识。苏东坡的朋友张舜民,目睹了蹴鞠在城市中的流行,情不自禁发出“东市斗鸡西市鞠”的感慨。陆游长期生活在乡村,把乡村风物、山家节物、植桑养蚕等民间真实记录在一首首诗歌里。他的《残春》道出了乡村少年“处处喧呼蹴鞠场”的热闹场景。可以说,无论是城市,还是乡村,对蹴鞠的热爱是一样的。

在春天,临安名苑也会安排蹴鞠表演,“以娱游客,衣冠士女,至者招邀杯酒”;西湖边,每日总有一帮少年在“宽阔处踢球”;临安瓦舍内有大家喜爱的球星,叫黄如意、范老儿、张明等,他们的名字被周密收入《武林旧事》的“诸色伎艺人”名单中,以蹴鞠擅长,他们把勾栏瓦舍当成绿茵场,竞相表演,百姓群众也越看越起劲,不禁跃跃欲试。

宋代不但有“男子蹴鞠队”

还有“女子蹴鞠队”

踢球成为一种时尚,也是一种社交方式。见面了先踢上几脚,互道寒暄,彼此心领神会。三五好友因共同的兴趣爱好,可以结成社团,类似于足球俱乐部,大家一起去踢球。《都城纪胜》记载,“蹴球则曰齐云社”。结社后是同道中人了,彼此的感情靠踢球不断增强。《事林广记》云:“四海齐云社,当场蹴气毬。作家偏著所,圆社最风流。”齐云社是名气最大的足球协会,因为球踢得高,“蹴鞠屡过飞鸟上”,故有此名。这里的“作家”指的是“蹴鞠者”,“圆社”则更形象地指称足球协会。有了社团,自然有社团的规矩。比如酒后不能踢、刮狂风不踢等。齐云社还会举办全国性的球赛,叫“山岳正赛”,也是人山人海,热闹非凡。

宋代不但有“男子蹴鞠队”,还有“女子蹴鞠队”。电视剧《梦华录》中,剧中人物赵盼儿与池衙内相遇,一言不语,只因一脚干脆利落的蹴鞠技术让人服气,马端临《文献通考》记载“宋女弟子队一百五十三人,衣四色,绣罗宽衫,系锦带,踢绣球,球不离足,足不离球,华庭观赏,万人瞻仰”,想来就是这般剧中景象。

中国国家博物馆藏有一件宋代“蹴鞠纹铜镜”,镜背为一对年轻男女对垒踢球的浮雕,可知当时女性也可以蹴鞠;汪元量《张平章席上》曾载:“舞余燕玉锦缠头,又著红靴踢绣球”,说的也是女子蹴鞠。

宋代空心气毬流行

弹跳力强,效果更好

不过宋代的蹴鞠,和此前的略有不同,从八片尖皮到十二片香皮,用熟硝黄革密砌缝成,重量要“正重十二两”,规格“碎凑十分圆”。此前的球,外面是皮,里面是羽毛,到宋代,空心充气的气毬流行,气毬的弹跳力强,效果更好,“密砌缝成,不露线角”。这也助推了蹴鞠的进一步流行。踢气毬的动作类似现在的踢毽子。正如宋代常山人江少虞《皇朝类苑》所谈到的,“今所作牛彘朐胞,纳气而张之,则喜跳跃”。

宋代的蹴鞠分为间接比赛和白打两种形式。间接比赛继承了唐代单球门的踢法,球门立在场地中央,球门约高三丈(注:十尺为一丈,宋元时,一丈为3.168m,三丈约为9.5米左右),在彩丝结成的球网中间留有直径一尺许的圆洞,时人称“风流眼”,以球落地为一局,射过球门次数多者一方为胜。就在本届世界杯期间,在多哈阿尔比达公园举行的国际足联球迷嘉年华中,也有“蹴鞠”的具体展示,一些球迷换上传统蹴鞠服饰在“风流眼”前合影留念。

白打则不用球门,以踢出的动作花样或难度比出胜负,比赛人数可一人至数人不等。虽无法穿越至当时的球场,但想来有几点一定是和今天的赛程一致,专注、积极、不放弃。

为期29天的卡塔尔世界杯已赛程过半,但对足球或蹴鞠的喜爱却“数风流人物,还看今朝”,因为,对足球精神的诠释,惟有全力全情全部。