上小学时,父亲带我到岳坟游玩,指着墓前照壁上“尽忠报国”四个字对我说,“国”字上少了一“点”。父亲又说:为啥少一“点”呢?因为岳飞一生是“尽忠”的,但是在“报国”上少了一“点”,于是,书法家洪珠在书写时有意少了一点。那时候我年幼,父亲的话,听过也就算过。

前些年,我在岳庙看到不少小学生在瞻谒岳飞墓,一个说,这个“国”字是繁体字,另一个又说,“国”少了一点是错别字!听他们争论,我也不上前解释,因为,他们长大以后,如果还有求索的兴趣,自然会懂。

近来我在网络上看到介绍“尽忠报国”四字的一段文字,说得绘声绘色:“洪珠自幼嗜学,兼嗜书法……当时杭州府正奉旨重修岳王墓,修成之后,知府大人传手下物色一个书法高手,为新坟题写‘尽忠报国’四个大字,准备镌刻在坟后山岩上,每个字须簸箕大小……洪珠闻讯后,颇动心思:岳飞乃千古英杰,能为他题字,岂不是平生一大快事!在一个皓月当空的良夜,他带着随从赶到岳坟……猛地抄起苇帚,饱蘸浓墨,上下挥洒,一气写下‘精忠报国’四个楷体大字。又在右下方题上‘莆邑洪珠书’数字。消息传到了总督、知府的耳里,二人大吃一惊,赶往察看,却是一手潇洒刚劲的好字,只不知‘莆邑洪珠’为何人,于是下令追查。当时正德君新亡,嘉靖帝登基,闻报派大臣南下杭州探查,诏令浙江总督府将这个大胆洪珠递解进京。洪珠被押赴府衙,总督且恼且怒:‘洪珠啊洪珠,你好大胆子,我也袒护你不得了,明天就押你进京……’嘉靖君下旨宣洪珠上殿面君。有大臣出班谏止:‘自古非进士不得进驾,洪珠乃一幕宾,不可。’嘉靖当即下旨,‘御赐洪珠为进士’……嘉靖见他眉藏英气,倜傥轩昂,谈吐自如,不觉龙颜大悦,即刻下旨:着令洪珠留京候用。从此,‘尽忠报国’四字名闻天下。”

这不是在戏说“尽忠报国”吗?要讲好“尽忠报国”的由来,一定要有历史的依据,绝不可以随心所欲地胡编乱说,不能谬误大众、贻害世人。

于是,我想起了杭高校友、西湖风景名胜区管委会的李慧敏和老友沈立新先生,他们赠给我《杭州西湖岳王庙志》一书,书中有一篇关于明嘉靖十四年(1535)“刻尽忠报国碑记”的石碑。正因为有了这篇“石头记”,使我们后人能够了解当年洪珠写“尽忠报国”的由来。

嘉靖十四年(1535)春,嘉靖帝派钦差大臣张景(掌管中央政府司法)巡按浙江。时任浙江按察使(掌管一省司法)的是李崧祥,其手下有按察佥事徐阶和布政司左参政洪珠。张景对三人说:岳王是他崇敬的英烈,邀他们一起去瞻谒岳王墓。于是三人一起来到岳王庙,拜读岳飞所作的《满江红》词和《送紫岩张先生北伐》诗的碑刻。

尔后,他们在岳王后裔的接待下,话及岳飞平生,讲到岳母在岳飞背上所刺“尽忠报国”四字,又话及岳飞从军后,一直到“郾城之捷”,“维王(岳飞)锐意欲取中原,于是高宗惑于奸桧……以谏阻和议则不纳……盖高宗之用王者(岳飞)已大异于初。”“比进军朱仙(镇),恢复之功且垂成矣。而班师之诏遽下。未几王(岳飞)亦身及于戮,以忠受祸,至今论者犹共冤之……”

谈到这里,这几位饱学之士认为:岳飞是一位“忠于功业,非激于高宗之知遇”的人。“苟初心之不违”,在报国上尚少一点。

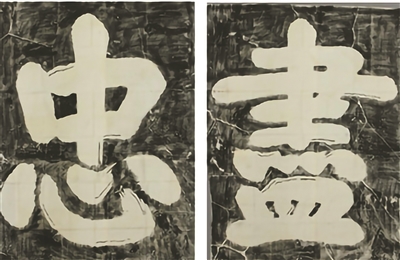

张巡按说:“以尽忠报国表王(岳飞)之心也,其殆观王(岳飞)之深者与。”提出要在岳王墓前立“尽忠报国”的碑石。浙江按察使李崧祥当即表态:刻碑由他出资;左参政洪珠是出名的大书法家,“尽忠报国”的字由洪珠来写;徐阶是探花,文思敏捷,“尽忠报国”的碑记由徐阶来捉刀。四人一起商定:碑石务必在次年(1536年)二月十五日前立于岳王墓之南。

洪珠书“尽忠报国”字时,想起“岳飞是一位尽忠、而报国尚少一点”的话,在落笔时有意识地将“一划”占到了“点”的位置上。

非但“尽忠报国”的由来不能随便胡编乱说,前些年,在对“秦桧坐立起来”的大是大非面前,更不能视若无睹。当时我从媒体上得知此事后,便收集资料向中央某部门反映,引起重视,迅即向南京某博物馆转达,并限期答复。该博物馆在给中央这个部门和我的回信中告知:当年在挖掘地方名人时,因是秦桧的祖籍地,于是塑了像。现已拆除了。秦桧永远不会再坐立起来了。