《宫妃夜游图》

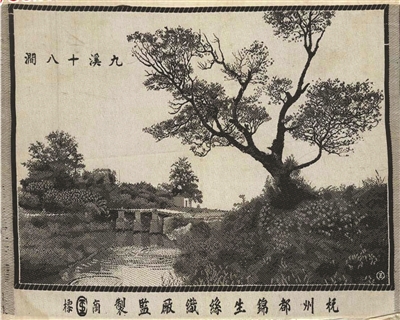

《九溪十八涧》

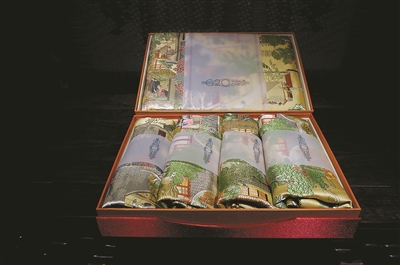

《丝绸之源》

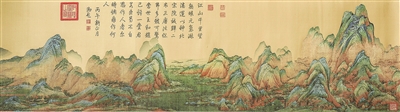

《千里江山图》(局部)

传统和创新,在“都锦生百年庆典织锦特展”中抵达了一种奇妙的结合:它是画,它是织锦,它是百年之路后一种新的开始

普洱

1.

注定了要被这些炫目的色泽所吸引,在这个漫长的高温时节里,这些鲜艳的色彩却仿佛能给予人一些清凉。百年都锦生,光阴如白驹,但丝绸柔软的魅力,仿佛能够抵消时间的暴力,尤其当传统的技艺和现代所融合之时,这些丝绸上的画面,在复制原画的基础上,因为丝绸的飘拂,又有了一种别样的风情。

这是在都锦生博物馆,在“都锦生百年庆典织锦特展”的现场,徜徉之际,可以感受到时间之风微妙地吹动。这个展览从5月20日启动以来,热度一直不减,展出的织锦画也吸引了各个年龄段的关注。

我沉浸于这幅彩色古画织锦《宫妃夜游图》中,它线条精巧,色泽温润,原画是由唐寅唐伯虎所绘,唐伯虎是在民间有着众多传说的明代江南四大才子之一,画卷中一位身份高贵的皇妃,正在两位宫女的陪伴下夜游皇家园林的情形。

唐寅自己为这幅画题过一首诗,诗名就是《宫妃夜游图》:“融融温暖香肌体,牡丹芍药都难比。钗垂宝髻甚娇羞,花雪飞散青霄里。”这和唐伯虎在后世的人设一致,而都锦生的织锦画,丝线在纵横交错的变幻中,以黑白像景织锦加彩绘的独特技艺,真实还原了原作的风貌和韵味,呈现出皇妃的雍容华贵和景物的多彩缤纷。

艺术是共通的,能够像一束光照亮灵魂。1926年秋,在美国费城召开了世界博览会上,参加展会的观众都被织锦画所折服,美妙的中国画和美妙的中国丝绸相结合,绘画的技艺和纺织的技艺重合为一种新奇的体验。世界博览会授予了它金质奖章,并让人们由此记住了它的诞生地杭州。

1929年,杭州召开了第一届西湖博览会,葛岭的丝绸馆内,到专属于都锦生丝织厂的陈列室里参观的人们,被这幅美轮美奂的画作所折服了:这是在纺织品的陈列室,还是徜徉在绘画展厅?

这种疑惑,在2022年夏季的都锦生博物馆中,也是很多人共同的感慨。

2.

2011年5月,经国务院批准,由都锦生申报的《杭州织锦技艺》,列入了第三批国家级非物质文化遗产名录,这是对织锦技艺的一次肯定,从另外一个角度来说,则是在时间里让它成为了标本。

如果说作为中国纺织业所拿到的第一块国际金奖,让都锦生以《宫妃夜游图》的光彩声誉鹊起,我们其实更应该回到它的某个源头去探究:

那就是世上第一幅风景织锦画《九溪十八涧》。

这是都锦生于1921年3月根据自己的摄影作品所创作。这幅织锦画突破了一般织物的提花方法,以织物组织中的八枚缎子阴阳组织相过渡的方法来表达风景画中的明暗层次,这些都是首创。

这种方法以后被称为影光组织,也成了中国像景织锦的基本技法之一。

而开创这种技法的都锦生,当年23岁。他似乎和他的名字一样,生来就是为织锦而生的人。西湖和织锦,这两件他所钟爱的事物,在他反复地钻研中,终于合二为一,在织机上织了出来。在今天的都锦生织锦博物馆里,在远离那些炫目的织锦画的边缘,一些小样、轧花一直静静地躺在那里,陪伴着那些手拉脚踏织锦机、手拉织机,仿佛在诉说最初的时光。

1929年,家门口的西湖博览会上,根据戴渔舟原作创作于1928年的《耄耋图》,获得首届西湖博览会特等奖,它也是早期的五彩锦绣织锦的代表作品之一。

耄耋是时间流逝的一种概念,耄指八九十岁,耋指七十岁,戴渔舟以同音的猫和蝶为画面,巧妙地构成了一幅祝寿图。当它成为织锦画的时候,与另外富贵图、杞菊图、梅鹊图三幅组成了春夏秋冬四季之景色。

时光流逝,就像当年的都锦生丝织厂,如今更多地起到展示的作用,成为爱国主义教育基地。

3.

由都锦生开创的这种织锦画,仿佛从它诞生之日就受到了祝福,此后便一直在发展,趋向于更复杂更精妙的技艺:这是一种事物缓慢生长的过程,当我们去回望的时候,会发现,不知不觉中,它就是脱壳之蟹,在时间的大河中,每变化一次让人感觉更趋向于成熟。

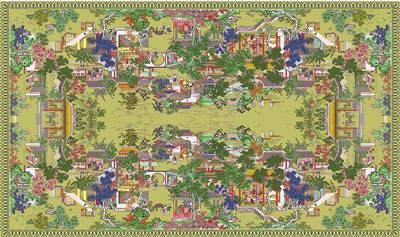

像展厅中,作为国家“六五”计划新产品开发项目,于1986年设计创作的《春苑凝晖》,采用了五重纬、七重纬设计交替使用的技法,并在特殊的多梭箱织锦机上精织而成。它无论在造型、用色、技法上都达到了炉火纯青的境界,是我国规格最大、用色最为丰富的传统彩色丝织织锦壁挂之一,代表了传统彩色丝织织锦的最高水平。

技艺或许慢慢地变得难以突破,但可以在取材上推陈出新,比如《向日葵》,梵高的油画名作,以传统的都锦生织锦技法,中西结合再现了梵高名作的神韵,从此岸走向彼岸,让中西文化在这里统一于我们审美的视野。

而到了《丝绸之源》织锦台毯靠垫套装组合中,更是别出机杼,或许也体现了一种属于行业的野心:以都锦生织锦特有的五重纬工艺织造而成,织锦图案疏密有致,人物形象栩栩如生。重要的是,台毯通过种桑、养蚕、练丝、络丝、染色、整经、整纬、攀花、剪帛、出使西域、跨海贸易等十一个画面组成,这是丝绸的工艺流程和丝绸之路的缩影。

这样的一件作品,用到经线1.6万余根,纬线2.3万余根,技艺上是都锦生特有的棒刀起法,在2016年,《丝绸之源》被选为G20杭州峰会国礼(夫人礼)。

4.

当梭子纺着时间的风,有一些事物失去,有一些事物到来,就像风带来的鸟鸣,当我们在都锦生博物馆内眺望这些名画的衍生品给予我们的意外惊喜之时,来自于宋韵的光或许会再一次笼罩我们,比如《韩熙载夜宴图》,又比如《千里江山图》(局部)。

青绿山水《千里江山图》宽42厘米,长144厘米,色彩丰富,过渡细腻,这对织锦画而言是一种挑战。都锦生第一次尝试这类国画山水作品,是为纪念建厂百年而开发的“宋韵”系列织锦之一。

北宋天才少年画家王希孟的《千里江山图》,如何以国家级非遗织锦技艺复刻出另外一个版本的青绿山水?从我们看到的效果而言,丰富多彩的丝线还原了原作中绝世惊艳的青绿、蓝绿与金黄,丝绸特有的雍容华贵使得它熠熠生辉、精美绝伦。

甚至,它是一种追溯和还原,因为织锦设计过程中,要根据原作中不同色彩的渲染方法去表现,但时代的久远让原作部分色彩己脱落,结构和色彩难以分辨,设计师通过分析作品原来的样貌,使织锦作品尽可能的还原原作的风貌,尤其是不同色彩之间的诸多变化怎样过渡、融合和重叠,然后采用“都锦生”传统的“五彩锦绣”和“像锦织锦”相结合的方法,使织锦画在保存了原作的整体风貌之外,又兼具了织锦作品的亮丽。

传统和创新,在“都锦生百年庆典织锦特展”中形成了一种奇妙的结合:它是画,它是织锦,它是百年之路后一种新的开始。