出自《钦定重修两浙盐法志》卷二,清嘉庆刻本

朱光明

康熙四十二年(1703年),两浙盐运使高熊徵来杭履新,看到学子到城外跨虹桥西的崇文书院读书,距离稍远,往来不便,决定在杭州城内创办一所新的书院。

高熊徵是位读书人,经历传奇。吴三桂在云南起兵叛清之际,高熊徵在家乡广西岑溪组织乡兵和官军讨伐来犯,并斩杀敌军总兵。不但如此,他还撰写《讨吴三桂檄文》《平滇三策》等文章,颇有影响。广西巡抚看他是个人才,想让他和自己一起征讨云贵,高熊徵予以婉拒,“教职是所愿也”,并在桂林、思明等地担任府学教授。

办学之初,来杭兴建校舍,高熊徵拿出自己的俸禄,觅得一处老宅,仍缺经费,他积极发动盐商捐资兴学,并一一告知,商人子弟可入学就读。不论在哪个朝代,家中子弟读书考进士,进而做官,乃至开府一方,都是光宗耀祖的事情,盐商纷纷捐款,全力支持。这是由官员发起、社会力量参与办学的一次积极尝试。

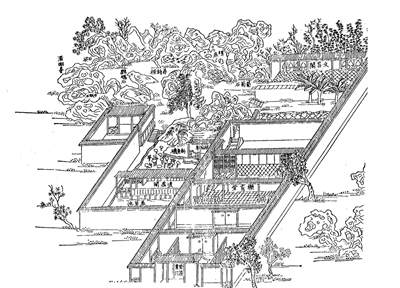

学校位于紫阳山麓,此地正好和徽州的朱熹(又称紫阳先生)同名,初名紫阳别墅,后改为紫阳书院。书院环境优美,亭台楼阁依山而建,有“凌虚阁”“春草池”“校经亭”“寻诗径”“文昌阁”等多处景致,是读书求学的佳处。

嘉庆八年(1803年),书院建校第100个年头,在籍学子已有328人。这一年,两浙盐运使延丰决定建造一座楼阁来纪念建校百年。他实地勘察吴山形胜,决定在紫阳山建高楼五楹,名曰“观澜楼”,出自《孟子》的“观水有术,必观其澜”,意为看水有方法,必须看它壮阔的波澜,希望学子做学问要探求其根本,追求至高的境界。

有美堂,有欧阳修作文以记之;岳阳楼,有范仲淹撰文以传之。观澜楼虽壮观,必得文人以传。延丰思忖良久,向浙江巡抚阮元发出邀约。在此之前,两人曾共同编纂《两浙盐法志》,合作愉快。

延丰拜谒阮元,阮巡抚当即同意,并对他资助办学的事情很是赞赏。在阮元书写的《紫阳书院观澜楼记》中,不仅记载着书院的发展情况,还有切身厚爱,文中谈到站在观澜楼上可俯瞰西湖和钱塘江,由此联系到学者的观澜之术,希望学子“志于大道”。一省的最高长官亲自撰文鼓励,紫阳书院声誉大振。

值得一提的是,阮元不但是一省最高长官,而且是著名的学问家、教育家、文章家,在全国具有重要影响力。紫阳学子争相学习阮元的文章,互相砥砺,争做一流人才。

嘉庆二十五年(1820年),林则徐任杭嘉湖道,主业是兴修水利。但也格外关心紫阳等书院。他要求“随课升降发津贴”,又极大地鼓励了学子读书的热情。

随着发展势头的蓬勃,紫阳书院也不断吸引着著名学者的到来。龚丽正、龚自珍、夏同善、孙衣言等名儒都在此执教。夏同善曾经让杨乃武、小白菜的冤案得以昭雪,深得百姓爱戴。他曾写下“广厦宏开,看毓秀钟灵,蔚起虎林人物;高山在望,愿立名砥行,仰承鹿洞渊源”,形象地指出紫阳书院对杭州人才培养的贡献,及其办学理念遥承南宋朱熹当年在白鹿洞书院的初心。

在晚清西学东渐之际,紫阳书院积极吸收西方科学知识,立足实际,开设不少融汇中西的课程。书院按照科举考试的要求,进行“月考”“模拟考”等训练,并将课艺文章刊印,成为其他书院学习的范文。

经过多年发展,紫阳书院与敷文书院、崇文书院、诂经精舍并称为浙江四大书院,如今的书院旧址,已是杭州市紫阳小学,代代延续,文脉如新。