志愿者清理海中垃圾

口述 王晓勇 整理 叶小果

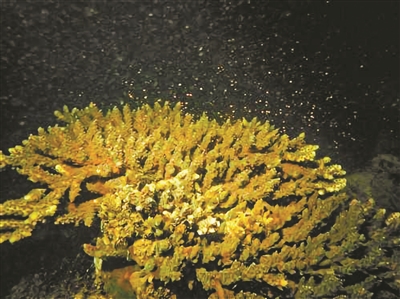

大鹏湾的珊瑚覆盖率从三十年前的76%已经下降到20%,原因是海洋污染

我是70后,北京人。最早知道珊瑚,是小学时爸爸给我买了一本关于海洋的书。上面写着珊瑚是国家二级保护动物,属腔肠动物门珊瑚虫纲。珊瑚被称作海底的“热带雨林”,它对于海洋就像森林对于陆地一样重要。

我把那本书翻了十几遍。

高中,我喜欢上了摄影。凭着这个爱好,1999年我进入当时中国最大的图片公司——全景。公司几千万张图片,有很多是关于珊瑚的。一位日本摄影师拍的《海》系列,照片里的珊瑚比实际看到的还要美。

我第一次见到活珊瑚,是2007年在深圳红岭路花鸟市场。那些是没有骨骼的软珊瑚,非常美。

深圳有个户外网站叫“磨坊”,潜水版块有一位潜水爱好者叫夏嘉祥,网名Morgan。当时广东省海洋与渔业局引进了全球最大珊瑚礁监测计划——Reef Check项目。Morgan作为珊瑚礁普查志愿者,每年在惠州、深圳等周边海域开展专业调查。

结果发现在大鹏湾,珊瑚覆盖率从三十年前的76%已经下降到20%,原因是海洋污染。

2012年,趁着举办一个户外嘉年华的契机,Morgan提议,活动主题可以是从保护珊瑚开始,保护我们身边的海洋。

包括我在内的七个人发起了“潜爱大鹏珊瑚保育计划”,因为我们都爱海洋,爱潜水。这也是全国首个民间珊瑚保育组织。我们确定,“潜爱”的使命是“保育珊瑚,重建缤纷海底世界”。

我们在大鹏半岛近海区域的海底投放了1000株珊瑚苗。当时我们挺开心,以为把珊瑚苗放到海里就好了

深圳大鹏半岛,位于全球珊瑚礁黄金三角最北沿。我们开展珊瑚保育的海域在大鹏半岛的大澳湾。

珊瑚保育怎么做,刚开始我们都很懵懂,就从清理海底垃圾做起。2012年11月,我们组织十几个潜水爱好者在海底潜水一小时,最后每人拎了一袋垃圾上来,有无法降解的塑料、难以腐烂的渔网,这些都是毁灭珊瑚的凶手。

在团队内部,我们讨论过很多“种珊瑚”的方法,比如模仿墨西哥坎昆的艺术家,在海底竖立一些人形石质雕塑,让珊瑚在上面生长。几年后,珊瑚长满塑像,就能让珊瑚保育与艺术完美结合。

国外还有将废旧地铁、船只甚至坦克经过处理,沉入海底制成人工珊瑚礁的做法。然而,大鹏海域位于惠州、深圳和香港之间,是重要的航道,在那里放置废旧船只不现实。

2013年,我们去国外取经。先到马来西亚的仙本那,那是世界著名的海底旅游中心。我用三天学会了潜水。

第一次下水特别震撼,像一个美丽的鱼缸,各种各样的鱼类在身边遨游。海底放置着苗圃架子,整齐摆放着一株株珊瑚,五彩缤纷,层层叠叠,就像电脑桌面,太美了。

我们专门到印度尼西亚的图兰本交流珊瑚种植经验。那里的海底就像“秘密花园”,除了安置架子种植珊瑚,还在很多佛头和神龛上打孔,把珊瑚种下去。那里海浪不大,水特别清,珊瑚长起来很快。整个景象也特别梦幻,有立体的,有平面的,有的像墙,有的像金字塔。

回来后,我们着手种植珊瑚,在大鹏半岛近海区域的海底投放了三个网格化的铁架,用水泥固定底座,把1000株珊瑚苗直接卡在铁架上。

当时我们挺开心,以为把珊瑚苗放到海里就好了。

我们又伤心又沮丧,就像放生,因为不懂,最后成了杀生

过了大半年,珊瑚苗到底长得好不好,我们既期盼又忐忑。

2014年8月,潜水员志愿者在水下摸索了40分钟,终于找到了之前投放的珊瑚苗。可惜,三个铁架打翻了两个。

按照国外案例,人工珊瑚礁投放点的深度在20米左右,而我们投放点的深度只有4米,难以抵抗台风,导致大多数珊瑚苗被海浪冲走,还有的被翻倒的铁架压在海底,不能进行捕食和光合作用,最后死亡。

我们又伤心又沮丧,就像放生,因为不懂,最后成了杀生。值得安慰的是,成活下来的珊瑚苗有的已经长出两三厘米的“茸角”,还有鱼类回游到了那里。

我们意识到专业知识的重要性。广东海洋大学的肖宝华老师长期从事人工培育珊瑚和普查工作。我们找到他,一起改进海底种珊瑚的方案,研制出了人工珊瑚礁“飞碟”——一个用水泥制成的圆锥体,表面密密麻麻安放着一个个白色瓷环,为珊瑚的精子和卵子提供附着处,就像珊瑚的“婴儿床”。

11月8日,海水温度16℃。我们第二次行动,“种”下了420株珊瑚苗。

“种珊瑚”不像“插秧”那么简单,要选择合适区域,决定哪里投礁体,哪里做苗圃。再把珊瑚苗放在水泥托盘,固定在小方格内,种下去还要跟踪长势。

在海底活动,潜水员们依靠手势交流。由于水的阻力,打桩的每一锤都比岸上费力很多。水温低,加上体力限制,潜水员每次下潜最多只能一小时。

整个种珊瑚的行动持续了三天。

12月27日,志愿者再次下潜观测,这次的珊瑚苗成活率达到了95%。

我们又用同样方法种植了2000株珊瑚苗。惊喜的是,越来越多的鱼群开始回游,很多生物住进了新家,蓝壳蟹、管子鱼、马面豚等小鱼来回穿梭,整个珊瑚礁显得生机勃勃。

一位网友在深圳杨梅坑海域潜水时,把两枝珊瑚摘出水面,还拍照发到朋友圈。野生珊瑚离开生活环境三到四个小时,就会脱水而死

2015年4月,Morgan辞职,专心服务于珊瑚保育的工作。他是“潜爱”的秘书长,也是唯一的全职工作人员。

刚上任不久,就是“五一”小长假。一位网友在深圳杨梅坑海域潜水时,把两枝珊瑚摘出水面,还拍了合影,发到朋友圈。

那两枝珊瑚,一枝是红色的鸡冠珊瑚,一枝是蓝色的蜂巢珊瑚。野生珊瑚离开生活环境三到四个小时,就会脱水而死,且不可复生。而且珊瑚的生长速度很慢,蜂巢珊瑚平均每年不到一厘米。照片里的蜂巢珊瑚,至少已经长了三四十年。

那名网友很快删了朋友圈,但Morgan还是想办法联系上他。对方说,“我把两枝珊瑚放回海里了。我只是把它们搬出来拍了张照。”

Morgan松了一口气,至少两枝珊瑚回到了海里。

Morgan约了和那名网友面谈,然后陪他到渔政部门接受处罚,并向公众写了一封道歉信。对方是做喷绘的,后来帮我们制作了很多海洋环保的宣传画。6月8日“世界海洋日”那天,又和一大帮朋友出现在我们的活动现场,报名加入“潜爱”义工组。

就这样,一件坏事就变成了好事。

8月,“潜爱”珊瑚保育站正式成立。紧接着,我策划了潜水摄影师阿莫斯的摄影展暨公益拍卖会,募得人民币47600元,全部捐给“潜爱”的海洋修复公益事业。

我发现,展出的照片中,那些大的海洋动物,包括海龟、鲸、鲨鱼,已经很罕见了。海洋是一个生态系统。因为小鱼被捞光,珊瑚也逐渐没有,结果就是我们再也见不到庞大的海洋动物。我希望通过我们的努力,让生态变好,那样小鱼有了,中鱼就有了,海洋大动物可能就回来了。

就算我们再努力种,一年也只能种几千株,对整个海域来说是沧海一粟。如果不遏止人类对珊瑚礁的破坏,种再多的珊瑚也是白搭

就在我们热火朝天“种珊瑚”时,成活的珊瑚带来了鱼群,也引来了渔民。

渔民在炸鱼时把一部分珊瑚礁炸毁了。锋利的渔网将一整片种植好的珊瑚苗横切下来。我们的心血付之东流了。

珊瑚一年只能长两三厘米,多的也只有三五厘米。就算我们再努力种,一年也只能种几千株,对整个海域来说是沧海一粟。而如果不遏止人类对珊瑚礁的破坏,种再多的珊瑚也是白搭。

我们提出了新的口号——“种珊瑚,种人心”。必须唤起人们对大海的敬畏之心了。

我们去了解当地渔民的想法,试图邀请他们参与进来。用Morgan的话说,“去别人家打扫卫生,也得和主人打声招呼吧。”

潜水后需要一个冲洗的地方,政府在海边给我们划了一片区域。渔民看到后很紧张,以为我们要来占这块海域,就把那块地围了起来。

经过这件事,我们与渔村开始有了接触。后来,我们各退一步,达成了一致。

我们的珊瑚保育站在大澳湾的油草棚村。有一次下大雨,Morgan去村里避雨,和村民们聊上了。有人问他,你们老教育我们要保护海洋,那我有个问题,你答得上来,我就服你。“如果在海底被划伤,不用创可贴,怎么止血?”

这个问题把Morgan问住了。

村民就讲,在我们“种珊瑚”的海域有一种玉足海参,渔民在海里受伤,会找来这种海参。海参受刺激后会喷吐一种叫“居韦氏小管”的内脏,这是一种高浓度的生物蛋白,涂在伤口上,能很快止血,遇水也不会掉,结痂之后自然脱落。

这段对话后,村民开始主动邀请我们去做客,给我们讲解哪些树叶和藤可以用来治病,礁石上的一种蚝仔比市场上卖得更好吃。他们还主动表示,今后每次采珊瑚都会留下一部分,不再赶尽杀绝。

这些都是大鹏渔民世代相传的海洋智慧,但到如今发生了断裂。为什么不把这些知识重新捡起来呢?

不过,当地人说的是土话,不适合教学。我们找了一位叫王炳的科学家,他在大澳湾海域潜水两千多次,几乎把海底的珊瑚礁、鱼类、节肢动物、软体动物排摸遍了。我们很多水下种珊瑚的照片,都是他拍的。

结合王炳老师的调查,我们召集志愿者,以大鹏半岛渔村世代相传的海洋常识为母本,编辑成海洋生态课程,并培养了一百多名讲师。他们拿到结业证,就可以入校授课、公众宣讲,让更多人了解海洋。

一位11岁的小学生跟着妈妈一同报名参加培训,一同结业成为实习讲师,将学到的海洋知识带回学校,带给身边的同学们。

最初,珊瑚保育站就是“潜爱课堂”的教室,学员有学生、政府公务员、潜水爱好者等。我们通过游戏化方式设计课程,尽可能把课讲得有趣,让学员能听进去,并带他们一起潜水,观察珊瑚礁里可爱的虾虎鱼、漂亮的海兔、像卵带的海鞘、像树根的海绵……

慢慢地, “潜爱课堂”从大鹏海边走向深圳的中小学校,尤其针对大鹏半岛4—6年级的小学生实现了全覆盖。我们的海洋生态课程成了当地学校的热门课程。

我们和渔村协商,划出一个珊瑚礁保护区。我们告诉渔民,“这片海是你们的,把它保护好以后,对世世代代都有好处”

在“种珊瑚,种人心”的过程中,渔民是关键因素。

2015年12月,我们带领大鹏半岛的四位渔民代表,前往马来西亚沙巴州学习,考察珊瑚礁生态和海上观光。教练告诉他们,作为一名潜水员,在每次潜水时都要为海洋保护尽一份心。他们拿到了OW(潜水员)证书,我们特别高兴。

2016年,我们和渔村协商,在大鹏海域范围内投放界标,划出一个珊瑚礁保护区。我们告诉渔民,“这片海是你们的,把它保护好以后,对世世代代都有好处,而且你们现在有潜水的技能。”

他们很认同,在珊瑚礁保护区内禁止撒网和抛锚。我们做了一个巨大的锚桩,是直径一米五左右的浮标,船可以直接把缆绳系在上面,解决了船只抛锚停靠的问题,又避免损伤珊瑚礁。

试验一段时间后,效果不错,我们就在那里正式建立了第一个海上珊瑚保育区。

我们对渔民讲,“开游船的船长,好过开渔船的船长”,还赠送了两艘透明观光艇,帮他们发展旅游观光,减少传统捕鱼业对珊瑚礁的伤害。

每次潜水,我们看到各种垃圾,很多是废弃的渔网。我们把海底垃圾分类、称重,如果是有用的渔网就清洗干净。我们找到两个老渔民来教志愿者,用他们传统补渔网的手艺把清理出来的废弃渔网裁成片,再变成捡垃圾用的网兜。

三次之后,老渔民说,原来你们在水底下清理渔网这么复杂,我们回去以后也和村里人打个招呼,以后不要把渔网丢到海里去。

有一次,Morgan在海底种完珊瑚,被几名渔民叫住,他们想要一套志愿者的衣服。Morgan很纳闷,渔民就说,其实晚上才是打渔的时间。他们穿上我们的制服,可以帮忙警告那些珊瑚礁的破坏分子。

这些渔民后来成了我们的“珊瑚观察员”。当海上珊瑚守望队成立时,有六名渔民兄弟主动加入。一个叫阿良的渔民,本来是码头游船的船员,后来成为我们的志愿者,只要有空就来帮忙。

据估计,在50年内全球70%的珊瑚礁将会消失。这个事实可能无法改变,但我们可以尽量延缓珊瑚礁消亡的速度

能不能用一种更加尊重当地地貌的方式来进行珊瑚苗的恢复? 2017年,我们调整方向,不再做大规模的珊瑚种植,而是尽可能挽救珊瑚残枝,进行断肢再植。

海里面,很多珊瑚会被渔网或者风浪打断,掉到沙地上。我们把这些残枝收集起来,固定在苗圃架上,让它们获得光线照射。观察六个月到一年,等它们恢复健康后,就移到礁石上。

这样保育成本更低,志愿者也容易参与。

随着海洋生态系统的改善,真的有大动物回来了。

2017年3月12日,在南澳海域,一头重达17吨的抹香鲸被渔网团团缠住。我们的潜水志愿者施救近3小时,一直守护着它。

可惜,奇迹没有降临,那头抹香鲸最终离开了世界,是“潜爱”的潜水员陪伴它走完最后一程。

海洋专家在检查时,发现它腹中有一个成形的鲸鱼宝宝,睡梦中的鲸鱼宝宝嘴角还带着微笑。这对鲸鱼母子的遗体被运往惠州市海洋与渔业科学技术研究中心,用于科普研究。

当它们被吊上拖车时,Morgan泪流不止,我也伤心不已。

2020年6月29日,一头体长近8米的亚成年布氏鲸出现在大鹏湾海域。我们亲切称它为“小布”。我们分析,生态持续变好或许是“小布”到来的一个原因。

看着“小布”开心地活动和捕食,我觉得就像是对我们工作的一个奖励和鼓励。然而仅仅过了60天,“小布”被发现死亡。

我非常难过。我们需要继续保护海洋,善待海洋生物,与它们和谐相处。

十年来,我们种了六千多株珊瑚,回播了三百多株珊瑚,听起来这个数字很大,实际上只是漫长海岸线里一个小小的红点。据TNC(大自然保护协会)估计,在50年内全球70%的珊瑚礁将会消失。这个事实可能无法改变,但我们可以尽量延缓珊瑚礁消亡的速度。

海洋生物链比陆地更加复杂和脆弱,恢复海洋生态要从生物链最低端开始,从种珊瑚吸引小鱼小虾开始,逐步吸引大型动物。

“潜爱”的志愿者们也如同小鱼小虾一般,尽管力量微薄,但希望能够最终吸引更多“大咖”参与,共同推进海洋保育事业,为珊瑚创造更多自然恢复的空间。我们倡议,“水上不使用、不消费任何珊瑚及珊瑚制品,没有买卖就没有伤害。水下不触碰、破坏珊瑚,对盗采珊瑚行为零容忍。”

我们种的是珊瑚,更是人心,是人类对大自然的敬畏。我相信,只有人人心里都有了一片深蓝的海,人类与珊瑚、与海洋生物,才能和谐地共同生存下去。