2022年3月 浙江文艺出版社

于佳

作家海飞,和青年时一样,留简洁寸头,戴着近视眼镜,身着深蓝T恤,脚上一双布鞋。

海飞从1996年开始发表文学作品,用他的话说,写得很业余。真正让他在读者心中掀起波澜,还是要从《旗袍》《麻雀》《惊蛰》《捕风者》等谍战小说讲起。

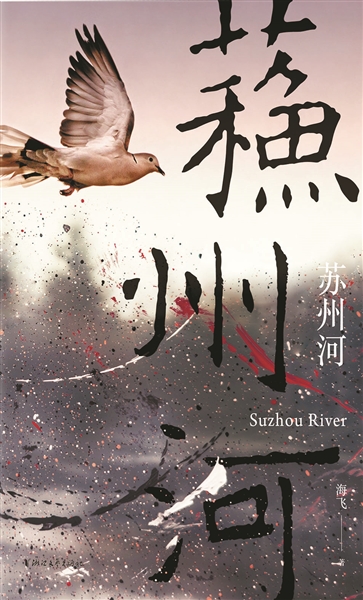

今年3月,海飞的谍战版图又新增一处坐标,新作《苏州河》出版。海飞讲,这部小说从2014年开始有了动因,首发在《人民文学》2021第7期,今年3月,浙江文艺出版社出版了单行本。“不是写得太慢,而是舍不得写完”。

和以往作品一样,这其中,一定有海飞在创作中对主人公命运的托付专注。但如果你读到《苏州河》中的陈宝山,会忍不住站在他身边,陪他“经历过人生无数的雨阵”,如果那些小说中的心事已渐渐淡去,但偶然想起送童小桥向南去时,一条铺满银杏叶的道路,“像河流一样漫长”,会在这片刻之间理解作者的恋恋不舍。

海飞说,这是近年来他自己最为满意的一部作品。现在,应该就是他写作的黄金时代。

写作者也要有匠人一般的功夫

在《苏州河》这个故事开始在脑海里渐有雏形之前,海飞心中先有了一个陈宝山。

陈宝山,是一名刑警,他在凶案现场的研判,沉静果断。陈宝山生活在一个新旧交织的时代,他身边的所有人,从兄弟到妻子,都有各自的队伍,但是他只想当警察,直到在追捕现场被人打晕之前,他心里记挂的依然是办案线索。

小说的残忍,是让把所有志趣都放在警察这份职业中的陈宝生,腿脚不灵光,视力模糊,患重病,去火柴厂当仓库保管员。但更多是不露声色的告别,是情感上的隐忍,是人生之中最巨大的苍凉。

小说出版后,海飞留意到读者评论中,有人用“孤勇”来定义陈宝山。海飞心里颇受感动,觉得读者的定义是对的。而央广主持人苏扬和海飞对谈以后,用“成年人的童话”来形容这部小说。

也有读者说看见福州路185号、凯司令、漕河径巷……大致了解了陈宝山的生活轨迹。其实,在海飞的每部小说里,都能找到这样似曾相识的真实感,甚至在古装谍战小说中也是如此,比如,在《江南役》也能找到杭州的候潮门、十五奎巷、相国井……

这是海飞写作的庄重。如果要去写一个故事,他会先把自己当一枚石子,投掷到故事的最中央处。

海飞在心里偏爱陈宝生,也是偏爱陈宝生在警察这个领域的深耕细作。在海飞看来,写作者也要有匠人一般的功夫。

一次,在和年轻编剧交谈,他提了一个问题,你有没有梦见你正在写的故事?

现场沉默。

海飞说,投入就是最好的天赋。如果没有梦见过,就说明投入得不够。

《苏州河》里想说未说的部分又是什么?

从2012年,海飞在《人民文学》上发表小说《捕风者》以来,他比从前更小心翼翼地厚爱文字,珍惜和他笔头共处的人物。

孤勇,是海飞给陈宝山的命运气质,但其实也像极了海飞在《苏州河》的写作态度。海飞说,写作本来就要特别勇敢。在写作中,要陪小说中的人物走到那个绝境,劈风斩浪,暗地前行,所以孤勇。

海飞习惯在深夜写作。《苏州河》的最后一页记录着他的写作时间。第四稿修改,是在2020年2月10日的4:20……写作前,他会写人物小传和故事大纲。海飞认为《苏州河》比以往作品写得好,主要是在人物起伏,人物与人物之间的关系上更多周折,每个人物都在两难选择,在情感中煎熬,每一段感情关系都很挣扎,每一个心肠都曲曲折折在弯道里徘徊辗转。

文学评论家谢有顺曾说,小说的价值并不是在于作家所说出来的那部分,而是在于作家想说未说的部分。那么我好奇,海飞《苏州河》里想说未说的部分又是什么?

海飞的回答没有丝毫犹豫。他说《苏州河》也写谍战,但谍战只是这些人物生活的背景,《苏州河》真正在写的其实是时代的裹挟下人生的选择与坚持。谍战小说中那些刀锋上行走的战士,他们的血性、信仰并不是与生俱来,而是经历造就。

这部小说,之前也想过叫《福州路185号》,但最后还是用了《苏州河》。

上海两条水,一条黄浦江,一条苏州河,这两条水被写进太多的当代文学作品,而在海飞笔下,苏州河,成了陈宝山女儿的名字。这其中,你能读到作者对上海这座城市跌宕的感情,感受到作者对这部作品的偏爱,同时,似乎从《苏州河》开始,一份写作版图上的小而蓬勃的野心,也正呼之欲出。

海飞说:“我至今还没有遇见写作的瓶颈,别人也许会觉得这很奇怪,但我对自己一直自信,只要坚持,终会越写越好。”

“我们村里有很多人知道我成了作家,他们说,这个人是会写书的”

在海飞家中书架上,至今收藏着1990-1991年的《小说月报》。

“很旧了,方则良老师从一个旧自行车库里面拎出来的,结满了灰尘,他说如果我不要他就卖掉,但就是这些杂志影响了我的一生。”

海飞讲,当时在诸暨有一份文学刊物叫《浣纱》,他常常向主编刊物的李战老师和方则良老师投稿,李老师看到稿子,总是说,“海飞还是很能写的。”回忆往事,海飞说:“我心里一直很感谢李战和方则良老师,因为他们在我还没有正式走上文学创作之路时,就一直在鼓励着我。”

鼓励很重要,海飞也很用功。

海飞14岁务农和打临工,17岁参军,后来当工人,也当过小贩,还曾在学校里做过文书,他说自己就像一棵野树,能一直写作,是个奇迹。说起写作的黄金时代,他说如果抛却结果论,他并没有觉得应该是此刻,而应该是热爱写作的每一刻。

热爱是很重要的。热爱是一种感情,是一种纯粹的写作的动因。海飞这样认为。

“我会去后院的竹林搭一个方桌大小的草篷,假装自己有一间四面没有围墙的小屋,放一把椅子在草篷下,下雨天的时候去草篷下听雨。我被雨笼罩着,但雨又没落在我身上,安静而惬意。那时候,我也常常站在屋檐下,听有线广播里播放的路遥作品《人生》改变的广播剧,感叹文艺作品中那些人物的命运。”

“我们村里有很多人知道我成了作家,他们说,这个人是会写书的。他们印象中,我从小爱读书。有一年,父亲给了我2毛钱的压岁钱。我买了一本图书《抓舌头》,1毛1分钱,还剩9分钱。后来我看上了彩绘的图书《哪吒闹海》,1毛8分钱,我手头只有9分钱,还缺9分钱。结果我把自己大概价值8毛钱的钢笔,卖给了同学,我说,不需要8毛钱,只要9分钱。那时候想法简单,只要能把《哪吒闹海》到手,就够了。那种幸福感,很难有人能体会。”

“写作是场马拉松,我的作品好不好,我自己说了不算”

海飞的右手中指的指关节上有暗红色的茧,是他早年连续誊写稿件的时间太长,留下的痕迹。那时没有电脑,完全手写,杂志社也不退稿,如果不用了,你就得从头再誊写一遍。时隔20多年,谈起他早年创作的《后巷的蝉》,他依然记得小说中的女子离开后巷那天, 蝉声响彻了整个夏天。

海飞写作的速度很快,常常一个中篇小说只要3-4天就写好了,平均每天写8000-10000字。这让人相信,作家笔下写下的每一个人物,都曾全力以赴地在他心中安顿过。海飞依然能记得,他写长篇小说《花雕》,是在某一年的春节。因为没有空调,他在阁楼里穿着军大衣写,足不出户,初稿一气呵成。当然,这之前,他去绍兴东浦镇作过采访,那儿是酒乡。也列过大纲,绵延的酒气,一直荡漾在文字里。

也许就是这样的写作训练,让海飞有了自己的写作惯性,即便是仅有2个小时的飞行途中,他会写。坐在高铁的车厢,也会写。“出差的时候,看见同一车厢有乘客用手机在看《麻雀》,看到他们看得很专注,我心里挺高兴的。”

问海飞会不会有写作的停顿?

海飞讲,写完一篇作品的最后一个标点,他会给自己弄一盏酒,一口喝掉,然后静坐片刻。这应该是一种结束,但也是另一个开始。

在海飞的电脑文件夹里,有他自己积攒的素材库,想到了一个选题就去搜集相关材料,等到他觉得是时候动笔了,就写起来。“这就像一个木匠看见一块木料,直觉会告诉木匠师傅,这块木料最适合做什么。”

问海飞,现在写作的快乐和刚开始写作的快乐等同么?

他沉思了几秒后,回答,“那时候更快乐,是因为那时候很热爱,很纯粹,现在的写作很多时候是命题作文,因为我还是一个职业的编剧。但我不排斥,因为稿酬相对小说会高很多。”

海飞有着小说家和编剧的双重身份,有些读者会排斥影视化倾向的小说创作,认为文学性和大众性原本就是两条道路。对此,海飞并不介意。“写作是场马拉松,我的作品好不好,我自己说了不算。”一边是遣词造句的讲究,用诗性的语言来讲人生。一边是故事的复杂,探寻人性的幽微,同时又兼具通俗性。海飞近年的小说一直都是这个路子,首发纯文学刊物,然后由出版社出版。海飞说:“我是一个晚熟的人,平常心是很重要的。”

海飞不会开车,平时出行大多乘坐地铁。

“我会悄悄观察乘客口罩下的表情,有的建筑工人还随身携带着工具,疲倦的时候他们会在座位上睡着。我会想象乘客们的生活,有没有跳槽,离婚,吵架,中奖,考上大学……有时候我甚至奇怪地想,这些地铁里表情不一的乘客,他们在今年春天有没有喝过第一杯新茶。写作,让我的念头特别奇怪。”

目前,海飞正在写新小说《台风》。这部作品里,有一个片段,男女主人公被困在一个台风天,男主人公在一棵树前,专心地朗读川端康成的《雪国》——

“这是一幅严寒的夜景,仿佛可以听到整个冰封雪冻的地壳深处响起冰裂声。没有月亮。抬头仰望,满天星斗,多的令人难以置信。星辰闪闪竞耀,好像以虚幻的速度慢慢坠落下来……”

这是海飞在以自己的方式,致敬对自己写作影响巨大的作家川端康成。他说,如果有机会遇见川端康城,并无关于写作的问题想要请教,只想安静地请他喝一杯清酒。这才是写作带给人生最大的快乐。

| 延伸阅读 |

曾经上海警察局的一名局长,他是诸暨人,叫俞叔平。俞叔平是全国第一个警察学博士,去奥地利维也纳大学留过两次学,抗战时期回国,军统局长戴笠先邀请他去当了重庆中央警校的教官。他写了好多本刑事侦查方面的书,在这个小说中,这年夏天他送过宝山一把枪,是比利时的花口勃朗宁。枪的编号特意选了一把跟宝山的警号是一致的,0093。

正是用这支枪,宝山在小说的结尾处饮弹自尽。

……

尽管《苏州河》中密集地出现了好多的诸暨人,但我仅对俞局长充满了敬仰。在我的想象中,他是一名学者,儒雅,好学,穿一身呢子西装……这是混迹上海滩的诸暨人。上海和诸暨是我的两个故乡,村口站着穿着黑色夹袄的祖父,一声不响;弄堂口站着戴着工人帽的外祖父,叼着一支没有滤嘴的纸烟。我是这两地之间的一棵蒲公英,吹到东来吹到西。

……

曾经我对外白渡桥和提篮桥,莫名地感兴趣。许多年前的一个冬夜,我生于老家的一座叫枫江的桥上。记得还没到医院,我就在父亲匆忙前行的板车上出生了。我特别喜欢在桥上看风景,我也曾骑着脚踏车去过外白渡桥,站在桥上想象着各种人生……在我遥远的少年时代,每次从诸暨到上海,我都需要从老北站(火车站)乘13路公交车抵达提篮桥,然后换乘28路至许昌路下车。曾经提篮桥最著名的就是监狱,号称远东第一监狱。这座监狱,在《麻雀》中会出现,在《苏州河》中也会出现。

上海,我的半个故乡,深深刻进了我的血液。

……

站在外白渡桥上,你可以看到驳船拖着沉重的船身,像一条黑色的蜈蚣一样,蜿蜒向前。我知道驳船有驳船的方向,河流也有河流的方向,如同我们不规则的人生。苏州河会通往苏州,但是不知道是不是也能通往诸暨。黄浦江和苏州河,在外白渡桥附近交汇,江河因此而奔腾。

奔腾是一种活力,是生命,是活着的意思;是年轻,是不惧过往和将来的人生。

在苏州河的波光里,你能看到大把的人生,他们像海蜃楼一样地呈现,水气氲氲,像一张银幕……

选自《小说<苏州河>的一些创作碎片》