丁以婕 摄

杭州人对吴山很亲。

这山就在城中,“左吞山光,右饮湖绿”,是西湖群山的尾部,也曾是南宋朝内的中枢。

郁达夫在短篇小说《瓢儿和尚》里写,“为《咸淳·淳佑临安志》《梦粱录》《南宋古迹考》等陈朽得不堪的旧籍迷住了心窍,那时候,我日日只背了几册书,一支铅笔,半斤面包,在杭州凤凰山,云居山,万松岭,江干的一带采访寻觅,想制出一张较为完整的《南宋大内图》……”

如今,山中依然疏朗幽胜,那些不曾因时光流逝而彻底消亡的斑斑史韵仍依稀可见。吴山寻宋,不仅寻得一处绵延的文脉,知是何年图画,也想在市井繁华人家,寻得一处喜乐的生活养分。

已是暮春,我们一起再去走走吴山。

许丽虹

吴山与宋,一衣带水。

每每信马由缰地上吴山,总是自在富足。尤为喜欢早晨和傍晚的吴山,石道斑驳,一地碎金,草木之气格外浓郁,一时,南屏钟声响起,湖上生动,吴山浑然如醉……

因着一株古树,一块摩崖石刻,都曾是历史的注脚,也着实为这一场神游铺著着一份来出有据的深情。

只见宋樟 不见有美堂

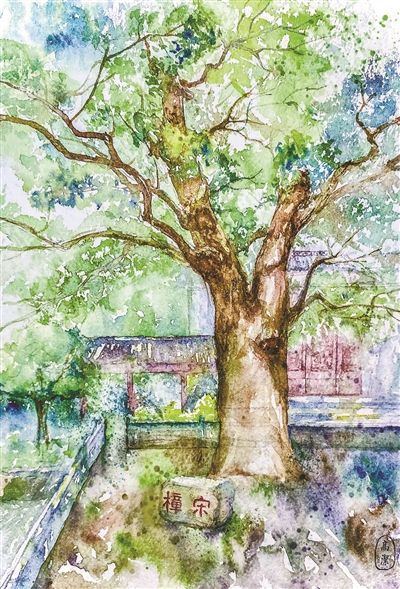

吴山有47棵宋樟。它们大多700多岁了,躯干粗大,枝丫遒劲,有风来时,高高树冠随风轻摇,簌簌之声有如天籁。

在吴山东麓的山巅,今药王庙与伍公庙之间,有处北宋遗址叫“有美堂”。堂前有株大樟树,樟树下有石刻“宋樟”二字。

宋樟旁,有块近一人高的石碑,正面为“有美堂”三个大字,背面为欧阳修的《有美堂记》。

欧阳修从未到过杭州,怎么会有文字留在吴山?

这里有一个群星璀璨的故事。

在我国科举史上,被誉为“千年科考第一榜”的,即是北宋嘉佑二年(公元1057年)进士榜。这一榜的主考官是欧阳修。四位副主考官中,其中一位就是即将外放为官的梅挚。

考试结束,梅挚自请去富庶的杭州,他知道杭州赋税对大宋举足轻重的影响。

宋仁宗准了梅挚的请求,并赋诗《赐梅挚知杭州》为其送行,诗中首句写到,“地有湖山美,东南第一州”。

梅挚当然感动。到杭州后,将政府大院内最中心的楼改名为“有美堂”。而当梅挚登临吴山,远眺钱塘江,见舟楫穿梭往来,烟波浩淼。俯瞰杭城,见参差十万人家,风帘翠幕。遂逸兴大发,决定在吴山东麓之颠再造一个“有美堂”。想来,他是想让民众也知道宋仁宗对杭州的青睐。

果然,此“有美堂”一矗立,声名远播,人所皆知。

两年后,梅挚调任金陵,仍念念不忘有美堂,想请欧阳修写一写有美堂。欧阳修没到过杭州,起初没应,但梅挚一请再请,一篇传世美文《有美堂记》终在其笔下徐徐而出——

“独钱塘,自五代始时,知尊中国……邑屋华丽,盖十馀万家。环以湖山,左右映带。而闽商海贾,风帆浪舶,出入於江涛浩渺、烟云杳霭之间,可谓盛矣。”

得了《有美堂记》,梅挚又请书法家蔡襄为之书丹,并勒石立碑于前。这一来,吴山“有美堂”在北宋成为美谈。

苏轼作有《有美堂暴雨》一首。“游人脚底一声雷,满座顽云拨不开。天外黑风吹海立,浙东飞雨过江来……”

次年,苏轼又作一词与有美堂相关,这就是《虞美人·有美堂赠述古》,“湖山信是东南美,一望弥千里。使君能得几回来?”

此时,苏轼已38岁,他是在“千年科举第一榜”中被欧阳修、梅挚选拔出来的新星,因反对王安石变法,“自乞补外”,通判杭州。跟恩师有关的有美堂,想必他经常往返。

九百多年过去,“有美堂”早已不存,唯有一棵香樟树默默于此扎根、陪伴……

暮春时节,古老的香樟树开出密密麻麻的细花,香气甜凉馥郁。整座吴山就沉浸在好闻的香氛中。深深浅浅的绿,氤氤氲氲的香,让人流连。

不见牡丹 只见感花岩

跟着苏轼游了雨中的有美堂,再去游一个晴日的牡丹院吧。

苏轼有首诗叫《留别释迦院牡丹呈赵倅》:“春风小院却来时,壁间惟见使君诗。应问使君何处去,凭花说与春风知。年年岁岁何穷已,花似今年人老矣。去年崔护若重来,前度刘郎在千里。”

这首诗,被人刻在吴山石壁上,诗的上方还有“感花岩”三个大字。感花岩,柔软与硬朗、缠绵与清亮、现在与过去的结合,好意境!

这就是我们要去的地方。

感花岩在如今的宝成寺后面,并不好找。我第一次去时,在月白色的山石间穿行,一路东张西望,终于看到“第一山”的摩崖石刻了,但绕了一圈又一圈,还是没有找到“感花岩”。正徒劳地向寺后绕回去,往一座小庙式建筑里一瞥,天哪,那不就是“感花岩”吗?

吴山上其他的摩崖石刻都是露天的,而这一块,被四柱飞檐的半亭罩了起来,可见杭州人对它的热爱。

然而,了解这个感花岩可不容易,迷面重重。

苏轼的诗,题目为《留别释迦院牡丹呈赵倅》,看起来是写牡丹的。但诗的内容,引用了“人面桃花”的典故:

唐代诗人崔护考进士落第,郁闷中独自去郊外散心,走到桃花掩映中一处院落时,口渴而上前叩门求饮,巧遇一位如桃花般明媚的年轻女子,临别时顿生依依不舍之情。第二年春天,崔护再次寻访,桃花还是那树桃花,只是佳人已杳无踪影。莫名惆怅中,崔护在院墙上题写一诗,便是那首有名的《题都城南庄》:“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”

“春风小院却来时,壁间惟见使君诗。”使君的诗,说的是自然是桃花而非牡丹。

那么,苏轼为何在吴山题留这首诗呢?在感花岩上,此诗落款为“熙宁壬子芳春吉旦东坡题”。那是1072年春天,苏轼来杭的第二年。与前面说的有美堂遇暴雨是同一年。

问题出在诗题《留别释迦院牡丹呈赵倅》上。其实这首诗并非写于1072年,而是五年后的1077年。这年四月,42岁的苏轼从密州(今山东诸城)调任徐州。正是春天,牡丹盛开,这里的“赵倅”应该是指赵庾,即苏轼任密州知州时的副手,他俩相当于一个市长一个副市长。这是一首留给副市长的赠别诗。

释迦院是佛教的寺院,当时许多地方都有。巧的是,杭州吴山也有。吴山释迦院,五代吴越国王妃仰氏所建,后改额为宝成寺。

显然是移花接木了。何时、何人移接的呢?不得而知。从现在留在感花岩上的踪迹看,最显眼的是“岁寒、松竹” 四个大字。单字大小,逾70厘米高。题写者为明代吴东升。吴东升是杭州人,写得一手好字。据《两浙名贤录》: “ 杭州前卫百户吴东升,善楷书,宪宗时负重名。杭城十门,皆其题额。”

明代书法家均精通诗文,众所周知,岁寒三友即松竹梅。但书法家仅题了“松竹”二友,是有什么隐情吗?非也。

勾起书法家题字灵感的正是梅。此石壁上,天然有一道纹路,像极了老梅树的枝干,且贴着枝干有石痕俏似梅花。有此石梅,才有了“岁寒、松竹” 四个大字。不得不说,文化,须得细品方出味道。

又过了一百多年,明代辽王朱植的后裔朱术洵来到吴山,见此摩崖有书画中的松、竹、石梅,还有诗意里的牡丹、桃花,感佩于心,就题刻上“感花岩“三字。

感花岩,苏轼的诗是真的,地方是嫁接的,桃花、牡丹、梅花均藏于诗句石刻中。苏轼曾有诗,“长忆吴山好”,吴山也是这样树树花花、晴晴雨雨念着苏轼的好,正如感花岩半亭中间两柱的对联:“花落春风一弹指,人如玉局(注:苏轼曾任玉局观提举,后人遂以‘玉局’称苏轼)千秋知。”