周文矩(五代南唐) 《文苑图》

范宽(宋) 《溪山行旅图》

开展词中有这样的话:

“中华民族创造了源远流长的中华文化,中华民族也一定能够创造出中华文化新的辉煌。”

何为中国人?何为中国画?二者也许是统一的。

我们在被传统文化定义的同时,也在吸收后者的精华,吐故纳新,以期未来。

戴维

国宝名画,踏着历史的河流纷至沓来。

虽然是高清复制品,但能一饱全球博物馆的中国画眼福,已经让人心情雀跃。

和古代有很大不同,这些名画直接从私人收藏走进了美术馆,成为公共美育的一部分。

只要在“文旅壹卡通”小程序上预约看展日期,就能免费看展了。

开展词中有这样的话:“中华民族创造了源远流长的中华文化,中华民族也一定能够创造出中华文化新的辉煌。”

何为中国人?何为中国画?二者也许是统一的。

我们在被传统文化定义的同时,也在吸收后者的精华,吐故纳新,以期未来。

1

进第一个展厅,天才们纷至沓来。

首个被吸住脚步的是周文矩《宫中图》。史载周文矩为五代南唐宫廷画师,生平介绍极为简略。

20世纪,此画被分成四段盗卖,现藏于四个不同的博物馆。此次高清图合四为一,幸得观览。

画中人物妇人小儿八十位。所画皆宫中日常,抚琴,画像,梳头,盥手,逗狗。

吸引人的不是画中妇人的姿容,而是她们的神态,或嗤笑,或冷眼,或赧然,或自得。这就是白描画法的极大好处,人物的眉来眼去,全成了记录在案的性情展示。

画家笔下的八十位人物,必定自有原型,精妙的神态捕捉背后是多年观察才得有的人物性格提纯。

周文矩还有一幅《文苑图》,曾因宋徽宗赵佶的题字,一千年里被误作唐代韩滉的作品。当代幸而平反,画归原主,那位翻案的神眼就是有“国眼”之称的书画鉴定大家徐邦达。

《文苑图》画中五人,石桌上托腮者是一位少见的美男子,他左手执卷,右手握笔托住下巴,两目凝神。比起松下肃立的那位朋友,托腮者更为挑挞,似乎完全放空了自己。他凝思的为何物,也成了千古观画者心中悬念。

不过,要论美男子,我以为唐代周昉《演乐图》中的松下男子圆头圆脑的更为可爱,尤其他的一双手,似在桌案上击节;抿着的嘴,似在轻声和,似在藏住笑;面容却始终中正平和。

这位美男子的真实身份永远是一个谜。中国的“蒙娜丽莎”又何其多哉。

2

中国画的整理收藏,历史上大规模也不过几次。唐代的《历代名画记》,宋代的《宣和画谱》,清代的《石渠宝笈》。至当代,就是“中国历代绘画大系”。

这项全球范围内的藏品图像搜集工作从2005年开始,走访了全球260余家文博机构,至今收录12479件(套)中国绘画藏品,涵盖了绝大部分传世的“国宝”级绘画珍品。

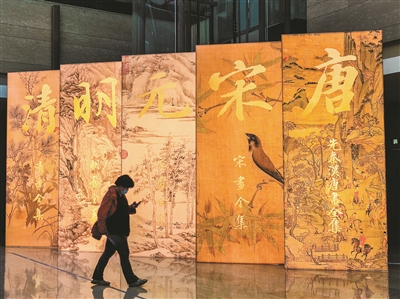

3月10日,“盛世修典——‘中国历代绘画大系’先秦汉唐、宋、元画特展”在浙江美术馆开幕,这是迄今藏品收录最全、规模最大的中国绘画图像文献集成。

有趣的画背后一定有一个有趣的灵魂。

赵昌,被宋人称作是与宋徽宗齐名的花鸟画家,后代画史上却籍籍无名。但这次看展最大的欣喜,就是认识了赵昌。

他的《岁朝图》与别人完全不同。

岁朝,即正月初一,宋人呼为“元旦”,一年中最隆重之日。帝王在这一天赏赐大臣书画,文人互赠礼物,就有了“岁朝图”这一画别。

赵昌的《岁朝图》在展厅的角落里。在画前停留,轻声惊呼:这是印象派啊!莫奈的《睡莲》!

不仅像《睡莲》,那璀璨绽放的花卉,更像克里姆特笔下的金碧辉煌。

这才是春风沉醉、一年方始的岁朝。

梅花和水仙,茶花和长春花,黑黢黢的湖石,蓝茵茵的底色,艳丽但不艳俗,而且,没有一点留白!多么迥异于文人趣味,但又多么富有装饰性和放诸四海的美!

那是挡不住的生命力,要蔓延过画作的边框,生机勃勃地漫出来了。

在有限的古籍资料中,赵昌的生平简约到数字:赵昌,字昌之,北宋时广汉剑南(今四川)人,生卒年不详。

但他的一二事,还是从宋人笔记中浮现出来。

范镇《东斋记事》中记载,他常在清晨朝露未干时,绕栏谛视花卉姿容情态,手调色彩当场画之,画毕,题字于画面一角。所题文字并非“赵昌”,也不是他的字“昌之”,而是“写生赵昌”。

写生,不正是职业画家的必备功底吗?但赵昌在文人画当道的古代是超出常规的。他的知音,恐怕还在我辈。这次有个展厅,便以巨幅喷绘的赵昌《岁朝图》作为立墙装饰。

传说赵昌性情爽直高傲,刚正不阿。有人以五百金为寿,目的是求画。赵昌遂登门,画生菜数窠及烂瓜生果等,挥笔遽成而去。

晚年越发狂态,不仅不卖画,还扮作老农,若见自家画作流落画摊,便自掏腰包买回家。他不相信当时的人会善待他的作品。

3

一位当代画家说过:“我把北宋的画册一放到面前就知道,我肯定画不出来。”如果那幅画是范宽的《溪山行旅图》,所有不服气这句话的人,一定会统统闭嘴。

任谁都会被《溪山行旅图》摄魂。

它就大手大脚地立在那儿,像一片乌云积蓄了所有雷雨。

印象中过分文人气的中国画,到范爷这里顶天立地了。差点热泪盈眶。

这里的范爷,就是《溪山行旅图》的作者范宽。

《溪山行旅图》的山,黑得沉郁、博大。飞瀑,白得简洁,像一道细缝,可见山之远。

山下行人,几匹驴子,两个赶驴人。行进中人的膝盖是弯曲的。这群旅人的背后,可见楼舍屋宇,不像界画中那样刚直,而是一种恰好的简笔。

同一展厅,同一面墙,旁边是另一位北宋画家郭煕的《窠石平远图》,隔着几步远紧紧挨着,一幅大川,一幅旷野。

旷野的那幅,又让人看出了油画的质地,均匀静止,那些岩石都是有肌肉的,就像郭熙是大自然的打印机。就无端地想到拉斐尔圣母画里那些平畴远阔的风景,也是一样安宁的凝视。

目光也许可以重合。美从来都是惊心动魄,而且要你的命。

次日,恰巧在朋友圈看到同城媒体的画展直播,出场解说的正好是中国美院高世名院长。讲到《溪山行旅图》,他用了一个词:纪念碑。

确实如此啊。

他又讲到,范宽把签名隐藏在树叶里,千百年未被发现,“因为他是平民,所以有一种谦卑”。

这个生卒年不详的画家,原名范中立。后来我才发觉,范宽的山水像极了安塞尔·亚当斯镜头里的山。尽管距离遥远,工具迥然,目光仍可以重合。

他们怎么可以画得这么好,又这么谦卑!

因为是一米八的大画,看《溪山行旅图》是全身运动,仰起脖子,又蹲下身子,掏出手机,把相机放大到六七倍,试图在右下角树丛里寻找树叶缝隙里范宽的签名。这个要用放大镜不知道放大多少倍才能看清的签名,直到1958年才被人发现。

画作上方是董其昌的题字:北宋范中立谿山行旅图。十个字,竟然一个比一个小。一向霸道的董其昌,也在《溪山行旅图》前诚惶诚恐了吗?

苏轼对范宽有过微词,觉得其画“微有俗气”,与文人淡雅风格略有不符。

这种俗气,就是写实。而中国的文人画对写实通常是不屑的。而所谓文人风雅,有些出自天性,有些不过是艺术加工。

4

范宽学画初期,也是跟着前辈临摹。后来立志革新,移居终南山、太华山诸山中,朝夕对着真实场景中的大山,领悟到“山川造化之机”。

这让人想到明代的仇英,同是微寒出身。今天仇英的传世作品,多是以一种近乎虔诚的心情,冷静地临摹前人,直至后人对着这些画作真假难辨。

他的画里看不到情绪,只有技术。

但中国画最开始不是这样的。

我才知道,青绿山水的开山鼻祖李思训、李昭道父子,是上阵打仗的将军,人称大小李将军。

还有爱画画的宋徽宗。他的作品后来被金代的金章宗所藏,盖上了印章。金章宗开创了“明昌之治”,算是有为皇帝。论年纪,他是宋徽宗的孙辈。有传说他是宋徽宗的外孙,这个不太可能。可以确定的是,这个完颜璟是赵佶的头号粉丝,一手瘦金体学得十分了得。

赵佶的最高崇拜者居然是敌人的子孙。

赵家人的艺术细胞在遗传序列中生生不息。后代最有名的是元代的赵孟頫。

赵孟頫画马是出了名的,他有一幅《人骑图》,作画时时年四十三岁。三年后,他在纸边自题两行:画固难,识画尤难。吾好画马,盖得之于天,故颇尽其能事。若此图,自不愧于唐人。世有识者,许渠具眼。

“世上若有人能赏识此画作,算他独具慧眼!”这句话被乾隆听懂了。他是赵孟頫的粉丝,画上御笔题词“深得稳意”。

在元世祖忽必烈眼里,赵孟頫才气豪迈,神采焕发。这位宋代皇家的子孙有一幅《浴马图》,里面出现了大批穿兜裆布、赤膊沐浴的裸男,全部是放马的奚官。

不落窠臼,有乃祖风范。

许道宁,北宋画家,生卒年不详。他,一个当过兵的自学成才美术生,做过买一送一的药材贩子(买药材送一幅画),最后让时人称赞:“李成谢世范宽死,唯有长安许道宁。”

天才,大抵如此。

还是这个许道宁,嗜酒如命,外号“醉许”,有好朋友黄庭坚为他死后作诗,“往逢醉许在长安,蛮溪大砚磨松烟。忽呼绢素翻砚水,久不下笔或经年。一日踏门撼门钮,巾帽欹斜犹索酒。举杯意气欲翻盆,倒卧虚樽将八九。醉拈枯笔尝墨色,势若山崩不停手……”(《答王道济寺丞观许道宁山水图》)

许道宁有黄庭坚,那么王诜就有苏轼,他们一个是当朝驸马,一个是文人领袖。

王诜是郭熙的追随者,在生活中娶了宋神宗的妹妹。当日,“西园雅集”的聚集地就是驸马宅邸的花园。妻子早亡后,王诜被皇帝流放。数年后回到京城,创作完成了青绿山水《烟江叠嶂图》。

苏轼看到此画,写下长诗《书王定国藏王晋卿画〈烟江叠嶂图〉》,其中有“江春风摇江天漠漠,暮雪卷雨山媚媚。丹枫翻鸦伴水宿,长松落雪惊醉眠”。

王诜看到诗后,又据诗意画了另一幅水墨山水《烟江叠嶂图》。

两幅画,数首诗,这就是文人佳话。

中国画,充满了故事和想象力,远不是我们以为的那样暮气沉沉。而这样的见识和认知,是在不断地观展中习得的。

不是为了显摆艺术,而是为了了解自己身后的文化。