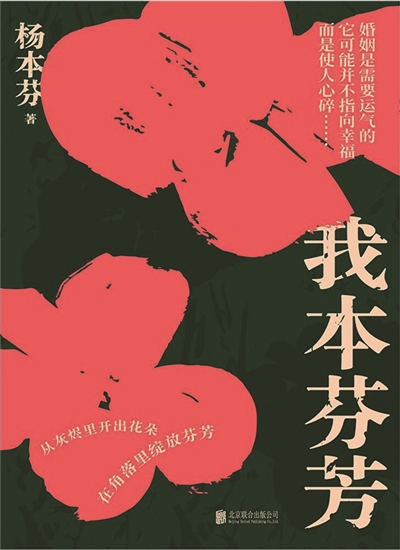

《我本芬芳》 作者:杨本芬 出版社: 北京联合出版公司 出品方:乐府文化 出版时间: 2022年2月

|对话作者|

于佳

打电话给杨本芬奶奶这天,她因膝盖疼痛,近乎失眠了整夜,但声音听上去依然明朗。

本是为采访《我本芬芳》而来的,但还是要从她的第一本书《秋园》谈起。

《秋园》一书中的“秋园”,是杨本芬的母亲,原名是梁秋芳。

在杨本芬的前半生,她的工作和文学并无太多关联。起初开始写作,也是源于母亲去世的悲痛,是这场离别让她意识到,“如果没人记下一些事情,妈妈在这个世界上痕迹将被抹去,就像一层薄薄的灰尘被岁月吹散”。

当时,杨本芬在二女儿章红家里照顾年幼的外孙女,那足足八公斤重的书稿,是从厨房开始的——“我坐在一张矮凳上,以另一张略高的凳子为桌,在一叠方格稿纸上开始动笔写我们一家人的故事”。

这些稿子大约写成于2002年前后,在一家网站上以连载的形式发布,直到2020年正式出版,才得以与更多的读者见面。

《秋园》出版后,《浮木》接力,就像杨本芬每一本书扉页上的那一行字,“心里满了,就从口中溢出。”

小说《我本芬芳》,最初的书名叫做《女人生涯》,和前两本书写作初衷一样,只是想写写生活中的故事。

自然而然写到了第三本书,杨本芬对作家这个名字依然心存敬畏。

她喜欢去看读者写的书评,生怕读者觉得这本写得不如上一本。但她还是希望自己能继续写,直到自己真的抬不动笔为止。

杭州日报:在写《我本芬芳》时,心里最想传递给读者的感受是什么?

杨本芬:我就是想写一位女性的情感经历,一桩普通的婚姻,婚姻中没有坏人,但却充满了伤痛。这里面有我对人生的观察,也有我自己的感受,包括困惑。无论年龄多大,不论男女,都还是希望婚姻中有温情体贴。

杭州日报:写作最大的快乐是什么?

杨本芬:女儿说我写得好。

杭州日报:有遇见过写作的瓶颈么?会不会觉得写作有些辛苦?

杨本芬:我从来没有觉得写作辛苦。写作让我充实快乐。我写的那些都是几十年来嵌在我脑子里的。

杭州日报:会重读自己的作品么?

杨本芬:会。读《秋园》时,我还是想念我的母亲,好像在那些伤痛里重新走了一场。读《我本芬芳》时,我又不喜欢自己的懦弱,会想如果我当时做了其他的选择,我会如何呢?如果我从一开始就开诚布公地讲出自己内心的感受,是不是现在会更好?

杭州日报:新书出版时,会有遗憾么?

杨本芬:我的名字叫“本芬”,新书名叫《我本芬芳》,我心里有些不安,担心读者觉得我心里张狂,但当时和编辑沟通时,也没有再想到更理想的书名。

杭州日报:您的书架上有多少本藏书?有没有哪本书总是拿出来读?

杨本芬:有四、五百本书。最喜欢韩少功的《马桥词典》,有时候读着读着就笑了。

杭州日报:近期自己买的一本书是什么?

杨本芬:张洁的作品,《无字》。

杭州日报:我在豆瓣上关注了您,看到您关注了一个专题“每天做一件从未做过的小事”,您有做过自己从未做过的小事么?

杨本芬:我大女儿总是给我买花。我一开始嫌买花贵,现在能接受,也很享受她带鲜花来看我。

杭州日报:近期有特别想做的小事么?

杨本芬:我希望自己能下楼,和楼下的老太太一起晒晒太阳聊聊天。

杭州日报:读书、写作之外有其他的爱好么?

杨本芬:我喜欢在厨房里给孩子们做好吃的。我女儿很喜欢我做的红烧肉和皮圈子(猪大肠)。我还喜欢绣花,绣花是另一种修行,当你下针的那一瞬间,能心静如水。

杭州日报:在准备第四本书的写作么?

杨本芬:我从60岁开始写作,之前也在文学期刊《红豆》《滇池》上发表过短篇小说,后面还想再尝试一下。

杭州日报:有没有去书店看看自己写的书摆在展台的样子?

杨本芬:《秋园》写好后,南昌的一家书店请我去作一个分享,我看到自己的书摆在书架上,心情是很复杂的,我心里要再确定一下,嗯,这是我写的。

我是一个素人写作者,要出书谈何容易,刚在网上发表时,也有人来问,但最后都不了了之。现在书出了,有时我仍觉自己还在梦里。