文 俞栋

张之洞(1837—1909),祖籍直隶南皮(今属河北省),生于贵州兴义府(今安龙县),官至体仁阁大学士,是“晚清中兴四大名臣”,洋务派代表人物,对晚清政治变革、实业振兴、思想嬗变、币制改革、教育鼎革、军队改制及外交格局等均发挥了重要作用,也是清末著名书法家。

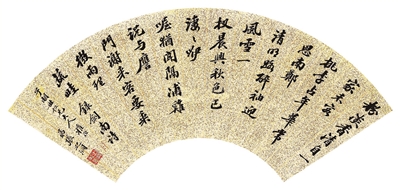

在中国近代史上,不仅政治、军事、经济、金融、外交等重大事件和变革中都有张之洞的身影,甚至连书法艺术领域亦有其一席之地。他一生都崇拜苏轼,认为其“气节文章多可敬”,书法亦学苏轼,留下的墨迹中不少就是写东坡诗词的,堪称“苏粉”。如果说,科举制度下的书法地位尤为突出,以书取仕、注重书法是先辈们成功的经验,引导张之洞走上了写好字、好当官的道路,那么倾情苏体则完全是其个人审美偏好和艺术追求了。

历史上有很多人学苏字,但真正得其真谛者并不多,或貌合神离,或形神皆失,而张之洞无疑是成功的。他5岁就在何养源的启蒙教育下,从赵(孟頫)体入手,先描后临,兴趣盎然,后又“法欧柳”,继而再学颜真卿、苏东坡等,故其楷书既有馆阁体的规整,又具颜体的浑厚雄秀和苏字的奇魅开张,成就斐然。到了民国其兼有唐楷底色和苏楷之长的《楷书千字文》和《楷书百字文》还被人拿来公开出版,作为字帖供人学习。其行书更是一眼就能辨识,延续了苏氏的“大海风涛之气”“古槎怪石之形”的艺术风格,犹如吴琚之学米(芾),到了“一步不窥的纯情程度。”但细看又绝不是对苏体的亦步亦趋,简单形似,而是有着其个人深刻的理解,善用侧锋,笔力遒劲,豪迈俊逸,自然丰润,跌宕有秩,甚至可以说是其本人内在气质与书法的完美融合,逐步形成了自己的特色。

与苏轼相比,张之洞的书法更为厚实,笔画更加粗重,一方面,由于宋代书风与清代书风的区别,跨时代纯粹地学习某家书法,几乎不可能还原当时书家的气息;另一方面,除了苏轼外,他的行书还取法米芾、黄庭坚、董其昌等,增加了几分沉着、痛快、舒展之意。张之洞的隶书作品存世较少,但可以看出其隶书主要取法汉隶,这和他自己对汉隶的推崇不谋而合。其作品中既有《张迁碑》《史晨碑》的影子,又有同时代的邓石如、赵之谦的痕迹;既有汉代隶书的特点和审美,又具有清代隶书的金石气息具有清代隶书的普遍的特征,达到收放自如的高度,形成了自己的个性特征。

临帖是学习书法的不二法门,但张之洞并不喜欢临帖。例证有二,一是其子张仁侃曾指出:“先文襄公好读书,不喜临池,出任封疆后尤鲜作书。”可见其读书胜于临池,学养胜于技法。二是作为朝廷重臣、封疆大吏忙于政事,时间、精力有限,疏于作书情有可原,且有幕僚代笔的映证。因此,张之洞的学书之道更多在于“悟”和“思”,而不是下死功夫。实际上,是多种兴趣和多重素养成就了张之洞的书法。如他的兴趣十分广泛,喜赏鼎彝文字、访碑、鉴赏金石实物与拓片,还委托王懿荣采购文玩趣物,身边还集聚了一大批书画家,如杨守敬、沈曾植、达受、吴重光等,对加深其书法功力颇有影响和帮助。在文学上更是多有成就,精通儒学和经学,擅长骈体文、诗词和楹联。作为封疆大吏,不仅在名胜古迹和厂办书院上留下了其楹联佳作,而且与文人雅集也常有诗联佳作留下。有文载道:“之洞的馆阁体大字写得极好,在鄂时对僚属多半送过对联,任各县教谕者必每人得其一联。”他还编纂了《輶轩语》《书目答问》《张文襄公论书语》等书论集,提出学书取法要“平和中正”、执笔要“指活、腕虚”,以及“结体求丰,用笔求润”的审美观。这不仅是其本人独到的书学见解,且为学子学习书法指明了方向。

(作者系中国书法家协会会员、中国文艺评论家协会会员、中国金融书法家协会学术委员会副主任、浙江省金融书法家协会副主席)