口述 葛小雨 整理 吴静

当那些叔叔、阿姨劝父亲早点转业时,父亲通常笑笑不说话;他们让母亲做父亲工作时,母亲会说“随他去”

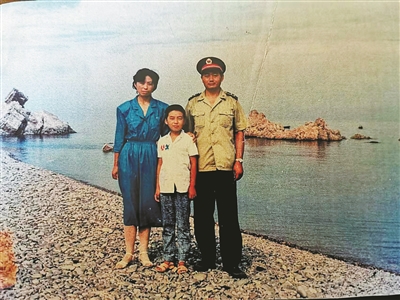

我出生后第一次与父亲长达一年的团聚,是四岁时。四岁前,我们一家三口的团聚,只在父亲或母亲的探亲假里。

我的父亲葛亮,18岁参军,一直驻守在内长山列岛。上世纪80年代中期,他入读南京高级步兵学校,才回到陆地上来。

我的母亲高岩,是南京儿童医院的儿科医生,工作非常忙。年幼的我被送入离家不远的全托幼儿园,周六傍晚才接回家。如果碰上母亲周末加班,我就被送到外婆或小姑家,由她们看护。

记忆里,母亲常常满面疲倦地靠在沙发上,看着外婆或小姑逗我玩耍。我闭上眼,就能闻到她身上残留着的消毒液的气味。

四岁那年的“团聚”,也并不名副其实。父亲平时住军校,到家已是星期六下午。星期天成了我们仅有的开心时光,去鼓楼公园开碰碰车,去玄武湖上划船,去中山陵爬台阶;或是母亲在家中下厨,为父亲和他的军校同学改善伙食;或是父亲换上西服,带着化了淡妆、戴上首饰的母亲,还有穿上小西服的我,参加他在南京的发小们组织的聚餐和舞会。

当那些叔叔、阿姨劝父亲早些转业,父亲通常笑笑不说话;他们让母亲做做父亲工作,母亲会说“随他去”;又问到我,“喜欢父亲,还是母亲”,我回答“都喜欢”。

在满座的笑声中,我赶紧低头,专注于手中的可乐与甜点。

才四岁的我意识到,一个完整的家庭应该是包括父亲的。

大钦岛是电视剧《父母爱情》中松山岛的原型地,但生活条件比电视剧中呈现的还要艰苦。父亲却说,这比他刚上岛时好太多了

在我预备入小学前,母亲从医院离职,带我去海岛随军。

我们从南京坐上十几个小时的绿皮火车到烟台,换乘长途汽车到蓬莱,再登船驶向渤海湾深处。

经过五个小时的航行和逐岛停靠,抵达父亲驻守的大钦岛。这个面积6.44平方公里的海岛,是山东省距离大陆最远的乡镇。

父亲时任要塞区一团政治处主任。母亲入职乡政府卫生院,从儿科医生变成了全科医生。

我在岛上唯一的小学上了一年级。全年级一个班,20多个学生。

家属大院隔壁就是军营,我们每天听着起床号和熄灯号,战士们出操时的口号,还有食堂开饭时播放的军歌。

学校的老师和同学,会在课间讨论海边靶场的实弹射击,部队施工中的放炮炸石,因军事演习而发布的禁海令,和掠过岛屿上空的不明国籍飞机。

有一部讲海岛军人的电视剧《父母爱情》,剧中松山岛的原型地就是大钦岛。岛上的生活条件比电视剧呈现的还要艰苦,自来水烧开后脱不了咸苦味,供电时段控制在早上六点到晚上十一点,停水断电是常事。

父亲却说,这比他刚上岛时好太多了。

不止一次,我半夜醒来,不见了父母。第二天,渔民带上鲅鱼饺子和整篮子鸡蛋登门感谢,我才知道,昨夜母亲在父亲的陪同下出急诊了

我们上岛的那年冬天,遇上了超强台风。迎风走路费劲,几米外说话就要靠吼。蓬莱大陆的船进不了岛,岛上的副食品出现短缺,家里一连几周吃不上猪肉和新鲜蔬菜。等到全岛商店里的作业本都卖完了,老师号召我们:正面写完了用反面。

父亲工作很忙,只定期检查我的学习和卫生,发现问题便立即训斥和处罚。母亲担心学校的教学程度,让亲友寄来了南京小学生使用的习题,给我布置课外作业。

父亲下连队或是去济南出差,往往一出岛就是一周以上。那段日子,母亲从晚饭后就埋头于她从南京带来的医学书籍和资料,直到熄灯后用上蜡烛。

战友和地方上的朋友上门,无论公事还是私事,也无论来的是干部还是战士,赶上饭点,父母必定添加碗筷。不止一次,我半夜醒来,不见了父母。第二天,渔民带上鲅鱼饺子和整篮子鸡蛋登门感谢,我才知道,昨夜母亲在父亲的陪同下出急诊了。

海岛上生活的一年,我对父母的疏离和对父亲的畏惧有增无减。和父亲走在路上,被他的战友和地方上的朋友唤作“老噶”和“小噶”(胶东话里,“葛”念作“噶”)时,我的内心无比抵触。

我难以理解,为什么父母对外人永远比对我亲切温和?永远更愿意付出?这个问题困扰了我几十年。

我决定离家出走,拎上三个灌满水的军用水壶,背上压缩饼干和午餐肉罐头,躲进西海口半山腰的山洞

我接连生病,开始想念南京的生活,想念外婆和小姑。

父亲本就工作繁忙。第二年春天,母亲又承担起卫生院更多工作,再加上担心海岛的教学质量,他们决定把我送回南京。

不知为什么,听到这个安排时,我又不想回南京了。我开始绝食抗议。

但绝食对父亲无效,就算我饿晕了也不管用。三次罢食外加一次逃课的抗议失败后,我决定离家出走。

放学回家,我拎上三个灌满水的军用水壶,背上压缩饼干和午餐肉罐头,躲进西海口半山腰的山洞。那一夜,我听着海风海浪和过往舰艇的鸣笛,看着礁石上灯塔的一闪一亮,没有合眼,直到天亮时被巡逻的战士发现。

暑假,我还是被送回了南京,住进外婆家,也转入了新的小学。

同一屋檐下,除了外公外婆,还有舅舅一家三口。我带回的海岛口音和黑红肤色,一个学期后才正式褪去。

每个周末,外公外婆都带我去爷爷奶奶那里,或者爷爷奶奶来我们家拜访。四位老人都是革命军人:外公外婆参加了八路军,爷爷奶奶参加了新四军。他们相识于南京解放初期。他们坐下相谈,从战争年代和建国后的往事,一直聊到我的父亲母亲,再聊到我。

聊完了,外公从那对炮弹壳笔筒中取出笔墨,和爷爷一同铺纸研墨,两个老人一笔一画教我练字。

我做了8年的城市留守儿童。每当电视节目中出现合家温馨的镜头,我就立刻换台

就这样,我做了8年的城市留守儿童。

“你父母不在身边,你必须争气,别人才不敢欺负你。”外婆经常这样教育我。

我和父母照例每个周末通一次电话:电话里父亲依然严厉;母亲问得最多的,仍旧是学习。当父亲海岛上的战友路过南京,受父母之托上门探望两位老人和我时,总会受到热情款待。

小学毕业的暑假,我独自从南京乘火车去父亲的部队。刚在烟台站下车,就看到一身军装伫立在站台上的父亲。

我下意识倒退一步,转身跑回车厢,借口是课本落在车上了。其实,对父亲的陌生、畏惧和慌乱,才是我的真实感受。

当时社会上流传着“傻子当兵,当兵当傻”的说法。我对父母守岛的选择产生了疑惑。

周末,两个小姨也会带着家人来外婆家。饭桌上,她们会了解我的近况,再和自己的子女做比较。之后,两位姨父谈论各自的职务,单位的福利,还有出差的见闻。

待客人们离去后,我回屋取出父母寄来的绿军裤和大头鞋,有一种别扭而温暖的亲切。

下一年暑假,我去海岛探亲,看到父亲愈加繁忙,母亲已熟练地在院子里种菜养鸡,也用大葱蘸海兔酱,就上了馒头。

父母也在探亲假时回南京。全家一年最多聚上两个多月。

不知何时起,每当电视节目中出现合家温馨的镜头,我就立刻换台。

母亲说,父亲原则性强,不会为自己和家里的事求人。他更愿意和老战友或是途经这座城市的海岛故旧聚在一起

上世纪90年代,父亲从要塞区三团政治委员的职位上转业,和母亲回到南京。

那时,他们已经四十多岁,我正要读高一。父亲被分配到区公安分局,母亲选择了一所大学的校医院。

与父母团聚,就像和两位熟悉的长辈,忽然成了敬畏又疏远的一家人。

他们对我依然严厉,也依然保留着饭点留客的习惯,却对各种纷涌而来的人情请托断然拒绝。尤其是父亲,他对当时社会上的歪风邪气常常不假辞色,母亲不得不提醒他说话时的场合和语气。

两个姨父建议父亲找找世交,调动下工作,他不以为然。有人劝他联系渠道做一些海产品生意,他更是严厉反对。

母亲说,父亲原则性强,不会为自己和家里的事求人。

1999年,美国轰炸我驻南联盟使馆后的几天里,父亲与各地战友电话不断,他还要求我立即用英文写出抗议信,投送给学校的外教。

四川阿坝州藏族小学生寄来感谢信,我才知道父亲一直在为“希望工程”捐款。邻里发生矛盾,父亲也像《亮剑》中李云龙一样上前排解,结果反被卷入其中。

爷爷奶奶不止一次说过,父亲年少时的理想是做中学语文教师。

渐渐的,父亲与发小的聚会少了。闲暇时,除了督促我学习和看望两边老人,他更愿意和南京的老战友或是途经这座城市的海岛故旧聚在一起。

只有在那些时刻,我看到他脸上露出难得的笑容。

在把父母与他们的兄弟姐妹做比较后,我产生了更多困惑。高二暑假,我鼓足勇气,对父母说出了心里话

回南京后,父亲和母亲仍会每年夏天回海岛。每次我都以补课为理由留在南京。我不愿意回去,从心里觉得那里蛮荒破败。

在把父母与他们的兄弟姐妹做比较后,我产生了更多困惑。高二暑假,我鼓足勇气,对父母说出了心里话。

我对父亲说:前半生,你未在父母面前尽孝,又牺牲了母亲的事业,还让我做了“留守儿童”,什么时候你能够关心下家人,尤其是母亲和我?你看两个姨父给家人的都是什么生活,你就没有一点愧疚吗?

父亲生硬地回答:我们那会儿有我们的情况,以后你要靠你自己。

我对母亲说:你对兄弟姐妹的关心,远远超过了对我。你需要我怎样做,才能关注到我?需要我达到怎样的高度,才有资格做你的儿子?是不是你的硕士梦、博士梦,都要我去实现?

母亲没有回答。

在家中,父亲开始越来越多地发火,母亲则愈发沉默。放学回到家,我把自己反锁在房间里。高三,以准备高考为由,我申请了住校。

在我远离家乡,去北京读大学的第一个学期,我的父母和平分手了。

他们至今都没有再婚。

我看到了父亲当年立功受奖的事迹,也找到了当年对我父母扎根海岛的报道。这些,父母对我只字未提

大学毕业并短暂工作后,我去了美国,读法律硕士和博士。

期间,爷爷奶奶相继离世,一同葬在了大姑的林场。外公外婆去世后,母亲凝视着两位老人的遗像,一坐就是大半个钟头。

那对炮弹壳笔筒依然摆放在外公的书桌上。我和父母的联系渐渐缩至回南京时的看望和逢年过节的问候。

读博期间,因中菲南海仲裁案,我对海洋法产生了兴趣,心结和好奇让我重新审视父母魂牵梦萦的那座海岛。

我查阅文献得知,大钦岛的名字来自唐太宗东征时登岛驻扎,传下钦命而得名。大钦岛所在的内长山列岛由30多个岛屿组成,素有“渤海咽喉,京津门户”之称。

内长山要塞区部队诞生于抗战烽火,参加过解放战争和抗美援朝,无数先辈在战役中流血牺牲。

大钦岛的渔民也有着光荣传统。抗战胜利后,他们抢运数万名八路军指战员渡海北上;1949年,他们配合解放军登岛作战,解放家乡,接着又南下支前,参加舟山战役。

建国后,这里仍是海防前哨,岛上的每个战士都做好了随时战斗、随时牺牲的准备,父亲这样度过了他的青春岁月,而我小时候去海岛时仍能感受到这种严肃紧张的气氛。

父亲入伍的连队,现北部战区某部“赵春华连”,正是以在手榴弹投掷训练中掩护民兵而牺牲的守岛军人赵春华烈士命名。连队好比军人的母校,“赵春华连”和要塞区部队培养了父亲。

在文献资料中,我看到了父亲当年立功受奖的事迹,也找到了当年对我父母扎根海岛的报道。

这些,父母从来对我只字未提。

我的外公外婆和爷爷奶奶都是老革命军人,父母坚守的海岛更是几代人筑起的国防要塞。我开始理解父母,为什么永远“对外人更好”

从海洋法的角度看,内长山列岛的存在,使渤海海峡各水道的宽度小于24海里,在历史性海湾说之外,为7.7万平方公里的渤海完全成为中国内水提供了更有力的法理依据。

近现代史上,包括英法联军和八国联军在内的列强舰队7次穿过内长山列岛,入侵京津,足以说明渤海成为中国内水的根本保障仍然是强大的国防力量。

我的外公外婆和爷爷奶奶都是老革命军人,父母坚守的海岛更是几代人筑起的国防要塞。我开始理解父母,为什么这两个骨子里的老兵永远“对外人更好”了。

有着中学教师梦的父亲,毕生是骨子里一名透着理想主义和书生气的硬核军人,至今仍保留着在连队养成的睡硬板床的习惯。

母亲虽然不是军人,但身上流的是军人家庭的血液,为了和父亲一起守岛,她做出了个人牺牲,放弃了医学事业。

结婚前,母亲和父亲是中学同学。离婚后,两位老人仍保持着战友般的关系。每年夏天,他们都要和其他海岛老兵结伴,回内长山列岛看看。

内长山要塞区已经撤销,各岛渔民会自豪地谈起出海期间见到中国人自己的航母。2020年,内长山列岛作为山东省海洋生态文明综合试验区并入了烟台市蓬莱区;曾经的大钦岛,由于生态环境保护完好,很快成为旅游胜地,被称为“北方鼓浪屿”。

一段去年7月拍摄的视频中,我看到父母与同行的海岛老兵们站在党旗前宣誓,白发苍苍却身姿挺拔。几代守岛人见证了海防与国防的崛起。

我和父母的关系也在和解。

从小到大,我与父母相处时间有限。但随着年岁增长,我越发觉得自己最像的还是父母,我也有过和他们一样的所谓“傻气”。对身上这些源于军人气质的“傻气”,我曾经自卑和焦虑。现在,我在亲切和熟悉中欣然接纳。

去年底探望父母时,我发现他俩对我的说话语气,忽然在柔和中多了小心。父亲说:“你岁数不小,也要全面检查一下身体了。”

我心头颤了一下,一些久藏记忆深处的往事开始浮现:在海岛上小学那年,因我迷上了集邮,父亲找了各地战友收集了上百张盖着邮戳的信封,小心翼翼地剪下邮票,放到盛着温水的脸盆里;第一次去美国留学,我已进了浦东机场候机大厅,回首间看到安检入口处的父母仍隔着长队,在目送着我。

我心里的坚冰终于融化。对父母的理解和接纳已经通过了解海岛和家族完成,现在该是与父母和解,回归亲情的时候了。

今年冬天,我一定要带父母去看三部电影:《水门桥》、《守岛人》和《我和我的父辈》;还要和他们一同去祭拜爷爷奶奶和外公外婆的墓地。

等到夏天,我还要和两位老兵重返大钦岛——

这回,将由老噶带着老老噶。父母亲早就不再染发,而我也得打理下两鬓的白发了。