文 俞栋

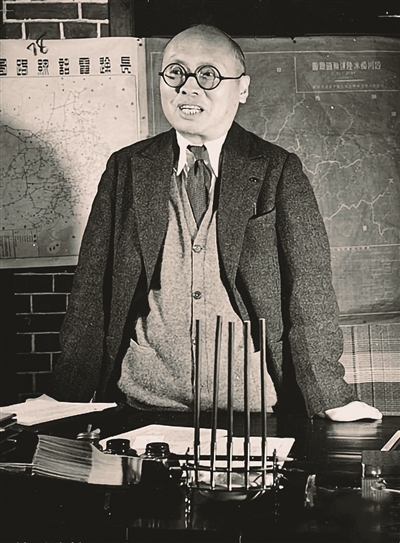

张嘉璈(1889-1979),字公权,江苏宝山(今上海市)人,清末秀才,居上海金融“四大名旦”之首,是民国时期银行家的杰出代表;著有《通货膨胀的曲折线:1939至1950年中国的经验》《中国发展铁路的斗争》《近代中国经济变化的制度和动力》等。

张嘉璈出生于一个普通的医生家庭,8岁入私塾,诵读四书五经, 15岁考中秀才,16岁入宝山县学堂,17岁考进北京高等工业学堂,翌年入日本庆应大学攻读货币银行及政治经济学,但因家境贫寒提前辍学回国,先在《国民公报》《邮传公报》等任编辑,后离京赴沪与友人发起筹组国民协进会,还当过浙江都督府秘书,1913年底就任中国银行上海分行副经理,自此步入金融界。

张嘉璈不是专业书法家,如若不是壮志在心终难酬,后来事业遇挫,晚年有一些闲暇的时光来练习书法,可能自始至终都不会将自己的墨迹拿来示人,但书法作为其兴趣所在和业余爱好则是不争的事实,平时关注书法、练习书法甚至在工作中还会“以书取人”“以书识才”。如有一次张嘉璈随浙江省都督朱瑞到杭州府中视察时,发现一位学生的作文写得非常好,且书法俊秀飘逸,极具才气,便心生喜欢,其人正是徐志摩。爱才心切的他当即提议徐志摩与他的妹妹张幼仪成亲,于是促成了徐的第一段婚姻,后来他还推荐徐拜梁启超为师。

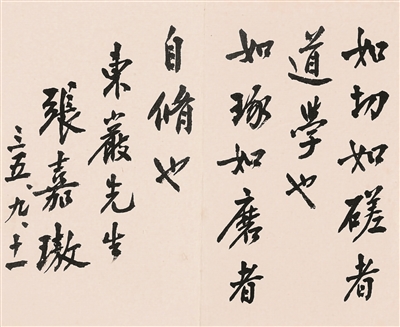

可喜的是,张嘉璈这群学人对“碑”与“帖”的观念已不再那么强烈和固执,也基本没有地域或流派束缚。他们既不“尊碑抑帖”,也不“崇帖轻碑”,取法更加自由多元,整体书风开始脱离碑学的笼罩,逐渐走向碑帖的融合,甚至掺入经书、简帛的灵动,为传统书法转型提供了更加宽广的路径。张嘉璈的书风也是典型的碑帖一体、相互杂糅,既有碑的雄浑宽博,亦有帖的阴柔内敛。尽管今天我们见到的其墨迹并不多,但凡能见的均属精品。比如,其行书“如切如磋者,道学也;如琢如磨者,自修也”,以黄庭坚为基,笔画舒展,长枪大戟,且碑帖互掺,转折分明,铁画银钩,一派大丈夫气。又如,致金润泉的函则是另一种书风,以颜体为本,入笔刚劲有力,中锋运笔,采用篆籀手法,圆转藏锋,笔画横细竖粗,结体紧实刚正,全篇行文疏中有密、密中显疏,墨色有浓有淡,枯湿相间。尤其在写捺的时候,强化一波三折之势,显得饱满、霸气,充满张力。

张嘉璈接受过系统的西方教育,所以日常书写工具除了毛笔以外还经常使用钢笔。虽然硬笔在书写的过程中无法形成线条的粗细变化,只能水平方向推移运用,缺乏灵动之感,而毛笔较之变化则丰富得多,但他运用硬笔时都会潜意识地沿用毛笔书写的习惯,如运笔、字体结构、字与字之间的连带关系等都力求体现出浓浓的“毛笔味”,使书法的实用性与艺术性达到了高度统一。这从他留存的那些硬笔写就的劲健、挺拔的笔记、文稿、题签、眉批等就可见一斑。

“公者千古,私者一时”。尽管世上已无张嘉璈,但时代可以变迁而精神却可永存,银行家精神与家国情怀亦是如此。

(作者系中国书法家协会会员、中国文艺评论家协会会员、中国金融书法家协会学术委员会副主任、浙江省金融书法家协会副主席)