里仁坊巷,谈风月轩。

里仁坊巷东端的百年老店豫丰祥

行走在里仁坊巷的居民 本版摄影 记者 陈中秋

里仁坊巷西端的杭州古玩城

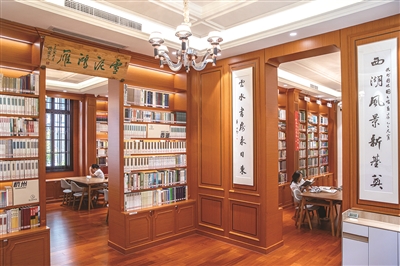

杭州园林图书馆

2023年3月,“谈风月轩”保留下来的这栋建筑,经过修缮,作为杭州园林图书馆对外开放。

杭州园林图书馆尽可能地保留了这栋百年历史建筑的原本格局,只在内部做了些功能性装修,外墙做了一些修缮。比如,遗留下来的史料里,这栋建筑一楼的正门上并无把手,所以现在图书馆的正大门依旧是传统样式的木门。

推门进入杭州园林图书馆,就能感觉到一种古典的静谧,落地的书架,光洁的地面,水晶吊灯,木质门窗和楼梯,都在述说着这里的年代感。

图书馆负责人朱女士介绍说,目前馆内藏书有两万五千册左右,绝大部分图书都来自风景园林界专家的捐赠。其中全国著名风景园林专家施奠东先生,捐赠了8599册珍贵的个人藏书、典籍与文献,直到现在风景园林界专家们还在源源不断地寄来很多赠书。

在建馆弁言中,施老总结自己其一是“树痴”,其二是“书迷”,除了将守护西湖的绿水青山视为自己的生命之外,他从小受大哥的影响,对书一直有所迷恋,早在北京读书时,休息天去王府井东安市场古旧书店便是他的业余爱好,工作以后,出差、出国,逛书店更是成了职业病,几十年来积累下了一些书籍,全部都捐赠给了图书馆。

其中就包括施奠东上大学时的教材,他主编的《中国大百科全书》的条目,《世界名园胜境》丛书的手稿,以及一些名家赠送的书籍,比如金庸和琼瑶赠送的两套小说集。

朱女士说,“风景园林其实是一个大学科,就好比你要建一个古典园林,必须对历史、地理、植物、园艺、建筑、艺术,哲学,甚至文学都有了解,馆内的图书因此也有十大类目,都是围绕风景园林来的。”

低调开馆的杭州园林图书馆,所处的位置也有点大隐隐于市的感觉,坐在这栋百年老建筑化身的图书馆里,你可能抬头看到的就是四周的居民楼。可有人说,这里是书香不怕院子深;有人说,这里恐怕是杭州最安静的图书馆;也有人说,这里是藏在民国小楼里的“i人天堂”。

这就是里仁坊巷,这条从南宋延续至今的小巷子,有市井趣味,有书香气息。早上玩蛐蛐,遛鸟的人逐渐散去;有人跨过逸庐的石库门,走进谈风月轩的小楼,坐在安静的杭州园林图书馆里,一待就是一整天;等到入夜,华灯初上,旁边仁和路上吴山夜市出摊,邮电路上烧烤店和夜啤酒的音乐响起……

仿佛姜夔当年饮酒作词聊蟋蟀的那个夜晚,就在昨天。

百年建筑里还藏着民国风图书馆

上接B01版

杭州玩蟋蟀的聚集地

花鸟鱼虫,是文人趣味,也是传统雅玩。如今,杭州玩蟋蟀的聚集地便是里仁坊巷,从宫廷到街巷,这里多了几分市井民俗的鲜活气息。

玩蛐蛐的人,心里都有本日历。一进农历六月,就多少开始有点期待了,哪一天立秋,早已牢记在心,甚至今年的雨水如何,气温怎样,都要在心里过一遍,评估下今年蛐蛐能否长得壮硕。

蟋蟀盛出于立秋到处暑之间。还有老话说:“白露三朝出将军”,意思是“白露”节气后,蟋蟀越发老壮成熟,可以在斗局中小试其材了。

一位来自乔司的“撬子手”(蛐蛐捕手的职业称谓)说,立秋前三天,他带着今年抓到的第一批杭虫来到里仁坊巷口,这也意味着一年一度的虫季正式开始了。

这批蟋蟀是前一晚他戴着头灯,用网罩在蔬菜地里抓来的,大概五六十只,分别放在竹筒里,一端塞上棉花以便透气。当时这里还有些人在玩大棚蛐蛐。他说,这种人工养殖蛐蛐一年四季都有,但是真正玩虫的人,只认准立秋这一个节点,立秋之后厉害的野生蛐蛐才会慢慢出来。

家住天水桥的一位大伯,也是赶着立秋这段时间来这里挑蟋蟀。他说自己玩蟋蟀的年数“木佬佬”了,“来这里的人基本上从小就爱好,那个辰光这里楼房都没有。”大伯还说,等再过一段时间,山东的蟋蟀就要上了,还有河北石家庄的蟋蟀那也叫厉害,“我们都是随便养着玩玩的,其实真正养蟋蟀功夫深得很,养有养的味道,斗有斗的味道。”

蟋蟀罐打开,先观体格品相牙口,再用斗草挑逗,旁边的虫友也纷纷凑过来品评起罐子里的蟋蟀。伏天的早晨,暑热很快就起来了,但虫友们三五成群,聊得起劲,旁边有大伯说:“蟋蟀门道弄得灵清,那真的是能考上清华北大了。”

为什么这些蟋蟀爱好者会聚集在这个巷口呢?这就要说到与里仁坊巷相对的岳王路,这里曾经是杭州花鸟市场以及古玩的发源地,当年的岳王路花鸟市场名气很大,后来由于岳王路一带改造,摊主四散各地。现在杭州吴山花鸟城里的秋吟蟲行,就是当年从岳王路搬迁过来的。

岳王路花鸟市场早已不复存在,23层的东方金座拔地而起,周边的商业区越来越繁华,但是杭州人拨弄花鸟鱼虫的喜好却依旧在这里沿袭了下来,岳王路上至今仍有养鸟爱好者在双休日早晨聚集于此,大家提着鸟笼,笼子里有画眉、绣眼、石燕、文鸟等,找到地方把鸟笼依次排开,揭开笼衣,任笼中之鸟互相斗嘴,用嗓门与歌喉相互交流“鸟经”。

一百多米的里仁坊巷,就这样一头有虫鸣,另一头有鸟语,是消磨时光,也是虫友鸟友相会,多少有点老底子的腔调,自带闲散松弛。

“逸庐”和“谈风月轩”

讲完里仁坊巷的两头,再来讲讲巷子中间。

里仁坊巷17号,有一处石库门建筑,距离大门不远的东面墙角,还有两块相邻的界碑:“逸庐”和“谈风月轩”。

“逸庐”原本的主人吴逸卿,名翊清,字逸卿,浙江余姚人。民国时,邮政与银行、铁路并称为三只“金饭碗”,当时作为浙江省邮政管理局副局长的吴逸卿,财大气粗,先后向沈午亭、周補臣购地1亩8分7厘8毫,于民国19-20年(1930-1931年)间耗资数万银元兴建了逸庐,其中自用一部分,出租一部分。

从民国26年(1937年)起,金星锣鼓店老板周惠生租用其中的一间半开设金星乐器店;同年,王忠租用一间半开设和记麻袋店。1954年12月,吴逸卿将房产的大部分出手给杭州市电信局,只留约72.18平方米的建筑面积自用。

如今的逸庐,仍旧保存着入口处的石库门,这也让这栋小楼区别于周围民居,显得年代感十足,石库门上枋两侧置短柱,柱面雕嵌三道竖槽,柱外侧再施卷草纹装饰,上枋以上立简洁的山花。

再往里走,就能看到当年“谈风月轩”保留下来的一处建筑。

这里的门牌为邮电路16号,原来此处的房主为徐祖佑、徐祖洛两兄弟。据说徐家原为杭城的工商业者,在杭州经营丝绸产业,也开过南货店和米店等,徐家兄弟的父亲徐醴泉是清朝末年秀才,“谈风月轩”这一雅号,便是由他而来。

原本这处“徐宅”从邮电路一直延伸至里仁坊巷,至上世纪80年代,尚有砖木结构三层楼屋1栋,木结构平屋17间,计建筑面积约1619平方米。“七七事变”后,徐家离杭避难,此处房屋几经代管、租用。

现在保留下来的这栋旧屋,是1933年经历了一场火灾后重建的。原来的房屋为木结构,考虑到防火功能,徐家将外墙以灰色清水砖一顺一丁错峰上砌,建起了一座砖结构的“烧不掉的房子”,院子里还挖了口水井。虽然当年那口井已经找不到了,但如今仍能看到原建筑保留下来的老虎窗,窗角叠涩、拱形通气孔、屋檐下的三角形斜撑等,东侧碉堡式建筑当时也兼有瞭望作用。