制图 李雪雪

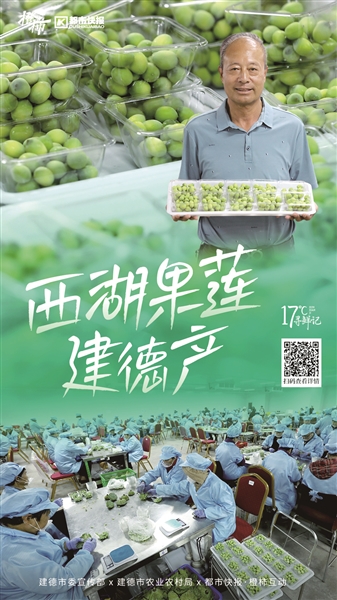

西湖果莲共富工坊里,村民们忙着挑选莲蓬、手剥莲子。 记者 周涛 摄

记者 宣涛 建德微融圈 戴蓉 卜金 李瑞瑛

春采明前茶,夏摘玉荷莲,秋收藏红花,冬藏草莓香。

杭州西去108公里,中国首个气候宜居城市建德,17℃新安江的碧波浸润着千年沃土,浙西丘陵的云雾滋养着万物生灵。多样的地貌、宜居的气候,孕育出丰富、优质的地域特产。

从清甜草莓、脆嫩莼菜,到甜蜜柑橘、温热鸡蛋……山水建德,藏鲜于野。

你知道吗?建德是“中国草莓之乡”“中国西红花之乡”“中国优质柑橘之乡”,建德有浙江省最大蛋鸡养殖基地、浙江省最大莼菜种植基地、浙江省最大莲子种植基地,更有西湖藕粉建德产、西湖莼菜建德产、高山海鲜建德产……

我们推出17℃寻鲜记,寻的不仅是鲜味,更有那些鲜为人知的故事。

剥开碧绿饱满的莲衣,莹白的莲子滚进掌心,往嘴里一丢,脆爽的薄皮“咔嚓”裂开,清甜的莲肉在舌尖化开。

不知从何时起,杭州人的夏日水果季,多了一种能当水果吃的莲子,连莲心都是甘甜的,吃完嘴里还留着股清香。

和西湖藕粉、西湖莼菜一样,它还有个很西湖的名字——“西湖果莲”。

巧的是,和西湖藕粉、西湖莼菜一样,它也起源于建德——素有“十里荷花、百里荷香、千年荷村、万亩荷田”之美誉的“莲子之乡”大慈岩镇。

时值盛夏,大慈岩镇陈店村千亩荷塘竞相盛放,红花绿叶与蓝天白云交相辉映,勾勒出一幅夏日水墨自然画卷。

这里的果莲销售也进入一年中最繁忙的时节。

从质检老兵到“果莲第一人”

为一颗好吃的果莲满世界跑

碧波荡漾的成片莲田间,我们见到了“西湖果莲”的“始作俑者”洪利红,他是建德人,他儿子洪智浩2022年在大慈岩镇成立了杭州莲侬农业开发有限公司,他是负责人。

“和果莲结缘,应该是2007年前后。”洪利红说。

当时,洪利红在建德市质量技术监督局工作,是“里叶白莲”国家地理标志产品申报办公室主任。

“当时我感觉到建德白莲产业有点走下坡路,投入大,收益差,同质化严重,导致销路受影响,莲农们辛苦种莲却挣不到钱。”

想来想去,洪利红提出了“莲子要鲜食”的思路,并初步尝试研究莲子、莲蓬的保鲜技术。

“其实我国鲜食莲子由来已久,南宋时期,莲子就被列为17种鲜水果之一,在当时临安城(也就是现在的杭州),大街小巷就有鲜莲蓬售卖。”洪利红说。

虽说对鲜食莲子“耿耿于怀”,但退休前一直忙于日常工作。2014年,退休的他和在美国读经济学的儿子洪智浩决定,“父子齐上阵”,把这门新产业做起来。

既然要把莲子当水果吃,那首先就是要好吃,洪利红第一步就是满世界找鲜食莲子品种。

“一直以来,莲子品种大多是围绕生产干莲来筛选的,产量高、抗病性强就够了。但我们需要的水果莲,要好吃,有甜味、鲜味、水分足,最好还能兼具产量高的特点。”

洪利红多次前往湖北、湖南、福建等地,还找遍了东南亚,耗时两年,最后找到了一个野生杂交荷花品种(地址保密)。

“这个品种最先吸引我的是它的重瓣花,特别红,特别好看。尝过莲子后,觉得好吃,有甜味。虽然产量低一些,但我决定就是它了。”

2017年,洪利红带着母本回到了大慈岩镇里叶村,先移栽了七八亩,通过杂交等手段培育新品种。

由于母本特性很好,经过几次试验,就产生了心仪的水果莲品种。

2019年,临平区运河街道新宇村正好有一个闲置荷塘,父子俩就带着新品种入驻,2020年先种了50亩,第二年种到了500亩,种植面积扩大得很快,名气一下子出去了。

至于“西湖果莲”这一名字,也是洪利红坚持要“取个好听点的名字”,注册下来的。“就像西湖藕粉、西湖莼菜一样,我看中的是西湖的美誉度,而且西湖文化与荷文化、莲文化也密不可分,所以取名‘西湖果莲’再合适不过了。”

有人称它是“江南甜心”

今年已经种到了海南

与以往市面上鲜食莲子普遍淀粉味重不同,洪利红研发的“西湖果莲”皮薄脆甜,甜度为9-11度,他总结为“鲜甜爽脆,莲心不苦,食后不涩”,有人称它是“江南甜心”。

在临平稳定出产后,美味的“西湖果莲”就受到了“盒马”的关注。

“我们很快就与‘盒马’签约,不过要实现果莲产业化发展,保鲜技术是大难题。”

新鲜莲子不好保存,常温下几小时味道就大打折扣,为此,洪利红与团队走了不少弯路。在翻阅了大量书籍并多方请教后,他们终于确定了一套果莲保鲜的流程方法和标准。

“通过引进分段预冷、气调保鲜等技术,在莲子发生褐变前,采摘、预冷、包装等流程均在4小时内完成,这样处理的莲子保鲜时长可达5天。”

就这样,搭上新零售的快车,“西湖果莲”在一二线城市上市,迅速成为明星产品。

2022年,“西湖果莲”想要进一步扩大种植规模,于是回到了建德大慈岩镇陈店村。

“在这里,我们种了2000多亩水果莲,建起了4500平方米的西湖果莲共富工坊,还与周边的兰溪市诸葛镇和龙游县横山镇联合,共同种植水果莲,走共业共富路。”洪利红说,现在诸葛镇、横山镇出产的果莲全部会运到大慈岩镇来加工包装,向外销售。

从6月底开始,“果莲共富工坊”里就一派热闹景象——几百名穿着整洁工装的村民正热火朝天地采莲蓬、剥莲子、装果莲。

“现在还是果莲的初采阶段,每天产量10000多盒。再过几天将迎来高峰期,一天产量能达到28000盒,大约能为村里提供500多个工作岗位。”

今年,洪利红和儿子还把“西湖果莲”种到了海南,在海南建了第三个加工基地。

“海南是热带气候,莲子种得早、成熟得也早。所以当海南的果莲在7月采摘结束后,杭州这边的果莲才刚刚开始,衔接得正好。”

这两年,销售渠道打开后,洪利红把重心都转移到保证质量、提高产量上。他与浙江省农科院食品所、杭州市农科院、金华市农科院、杭州电子科技大学、浙江理工大学、江南大学等科研机构和高校开展技术合作,在果莲的品种、生产、保鲜、食品加工等方面进一步开展系统性技术研发。