制图 高薇

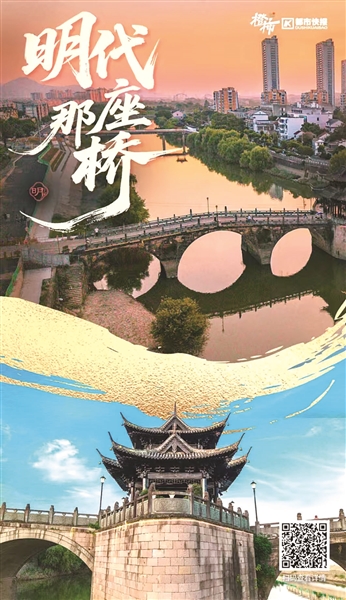

记者 陈林森 摄

记者 周辰璐

编者按:

还记得暮春时节走红的“明朝那棵树”吗?静静伫立在余杭苕溪边500多年的它,见证了明朝、清朝、民国、共和国那些事。

历史的脉络远不止一棵古树。接下来,跟着我们一起探访像古香樟一样静静伫立的“明珠”,探寻沉睡在岁月深处的故事与风景吧。今天我们走进余杭一座桥。

明代那座桥来自哪一代?

先看“简历”

这座桥,到底是不是明代那座桥?其实有点争议。

“它始建于汉朝”“南宋的时候才有这名”“清朝是最繁荣的时候”……听到这,余杭人尤其老余杭(余杭街道)人或许能猜到,“那座桥”指的是坐落在余杭街道,南北跨南苕溪的“通济桥”。

它到底是哪朝的桥?不妨先看看它的“简历”——

通济桥始建于东汉熹平四年(175年),当时的余杭县令陈浑治水时,在苕溪上建木桥一座,时名“隆兴桥”;

五代时,吴越武肃王钱镠重建木桥,将其改名为“安镇桥”;

南宋绍兴十二年(1142年),木桥因桥梁损毁重修复建,复建后改名为“通济桥”;

元至正八年(1348年),山寇纵火导致木桥被焚毁;

直到明洪武元年(1368年)重建为石桥,后亦经历多次坍圮与重建……

是哪代的桥不重要

重要的是一抹乡愁

“是明朝才改为三孔石桥,从通济桥的现存形态来说,它还是属于明代的建筑成果。”1958年出生的陈冰兰,从小便生活在苕溪边,而且对余杭历史文化颇有研究。

在她记忆里,通济桥下有一个很大的圆形河埠平台,以前,附近居民都在这个河埠平台上淘米、洗菜、洗衣服,夏天更是热闹,桥下都是游泳、嬉水的人。

“我们小时候都在通济桥下学游泳。趴在青石板上看桥的时候,觉得它特别巍峨,很有气势。”陈冰兰说,等学会游泳后,他们就会在水里摸黄蚬,“回家带一盆黄蚬,煮一煮就很好吃。那时候的味道,现在尝不到了。”

最热闹的时候是洪水季节。

“每年苕溪涨洪水,‘看大水’就是我们饭后的节目。大家一窝蜂地跑到桥上,又兴奋又紧张,既怕水太大太猛,又怕不够壮观。”她笑着说,还有很多人忙着“扳鱼”,“那可是洪水送来的‘限时福利’”。

生活在苕溪边的人家,每家每户都备着一张大网。洪水一来,“哗啦”一声把网撒下去,再猛地一挑,鱼就被水花和泥沙一并甩上桥面,噼里啪啦地乱跳。“那会儿日子清苦,能自家吃几顿鲜的就很满足,扳得多的还能拿去卖点钱。”

陈冰兰退休前,就在通济桥边的舟枕信用社上班,十多年里,每天要走两趟通济桥。

“上面的每个台阶我都清清楚楚,闭着眼睛都能过桥。”她回忆说,那时候农民来交公粮时,常常需要推着双轮车翻越通济桥的坡道,“车拉不上去,大家就一起帮忙推,一个接一个。交完公粮,他们还要到我们信用社办转账,谁是哪个村的,我一眼就能认出来。”

“所以啊,哪代的桥其实没那么重要,它对我们余杭人来说,是一种记忆,是一份情怀,更是一抹乡愁。”陈冰兰说。

当年两岸“架屋成市”

如今是“新中心”文化地标

“又有多少人能出生在一座古桥边呢?”陈冰兰感慨。

她出生、成长、工作,都在通济桥边。曾经,这里是余杭最热闹的地方,也是通往县城和通济街的交通要道。南北方向的连接,使得桥不仅是水上的通道,更是人来人往、车马商贾、烟火鼎沸的集聚地。

据明万历《余杭县志》记载,早在明清时期,通济桥两岸就“架屋成市”。乾隆年间,文人任昌运在诗中描绘了桥上商铺林立、人流如织的盛景。最繁盛时,桥面共设有店铺29间,有卖烧饼、卖豆腐的,也有理发店、裁缝铺等生活小店。这些房屋的基座有三分之一还多延伸在桥外,悬空在溪上,底层做生意,楼上住人,后面披屋设有厨房、客堂,有的甚至在地板上开个小口,直接用桶从苕溪里吊水。

“我小时候,通济桥就是余杭的中心,连接着北面的县城和南面的街市。那时候桥很窄,两边都是简易的木屋,桥中间只有两步宽的石阶路让人通行。”陈冰兰说。

1937年,这座古桥遭到破坏。日军焚毁了桥上的市屋,在桥头修建碉堡。所幸的是,新中国成立后,通济桥得到了修缮保护,1983年被列为县级文物保护单位。

2002年10月,因苕溪拓宽,通济桥北侧建新桥,共同连接南苕溪两岸。如今,栏杆上的24只石狮依旧静静伫立,守望着苕溪水的流淌与岁月的更替。

只是,这座曾经的交通要冲,如今悄然成为杭州重要城市新中心一处供人观赏和怀旧的文化地标。它不再承载繁重的交通压力,反而成了市民和游客散步的好去处。

“通济桥,看晚霞是最好的。”陈冰兰说,“我很喜欢一个人去桥上看晚霞,内心会变得特别宁静,很心安。”