制图 高薇

“明朝那棵树”后续

记者 周辰璐 余杭微融圈 潘一笑

今天,我们说说一座窑。它就在瓶窑镇,自宋朝以来便在此伫立。

这个“窑”,不是一口窑炉,也不是一件展品,而是一整座山,一座养活了几代人的“窑山”,还有一座因“瓶”而生的古镇。

窑山千年火

窑山,古时候叫“亭市山”,瓶窑则叫“亭市村”。

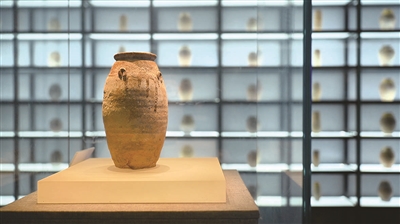

宋朝时,村民在亭市山南麓密布窑炉,专烧陶瓶,因而山被称为“窑山”,村因瓶得名,逐渐演变为“瓶窑”。

明代《瓶窑重建真寂禅院记》亦载“多以埏埴为业”,可见当时制陶之盛。这座窑山,见证了瓶窑那段被火浸透的烧陶历史。

“那时候的瓶窑,家家户户都烧陶。”亭市古陶瓷艺术馆馆长许廖华回忆说。

许馆长是土生土长的瓶窑人,从小在窑山脚下长大,许多关于山的记忆,都是从老人口中听来的,“整个窑山就是一座大窑,百姓们是沿窑山而居,白天上山烧窑,晚上下山生活”。

这会是一幅怎样的景象?走进现在的窑山窑址或许能一窥当年的风貌。

首先映入眼帘的是一段复刻的龙窑。“这只是一部分。宋代的龙窑依山而建,整条窑像一条卧龙,顺势而上,从山底到山顶,窑内的温度逐步上升,适合不同种类陶器的烧制。”许廖华指着地面,“但周围这些陶片可是真的,都是宋代遗留下来的,仔细看,还能看到纹理。”

曾经山坡上“陶穴栉比”的场景仿佛在眼前重现——

亭市山上,漫山遍野都是石垒砖砌的龙窑,沿着山蜿蜒盘错,窑炉周围分布着众多水井,木柴堆积如山。

成批的陶坯被送入窑内焙烧,烈火熊熊,木柴噼啪作响,浓烟升腾弥漫,空气中满是火与泥的气息。长年累月的烟熏火燎,把工匠们熏得灰头土脸,皮肤黝黑如炭。

窑内火候掌控若有差池,出来的就是次品,随意倾倒在山坡上,久而久之,形成一层层厚厚的陶片层。

“小时候,我们玩弹弓,就是拿这些碎瓶子当靶子。那时候山上一挖,真能挖出宋朝的完整瓶子。”许廖华笑着回忆,“你们90后小时候来瓶窑,也还能在地上捡到一堆宋朝陶片。”

瓶窑今朝兴

弄堂,是属于“老瓶窑”的独特景致。

“有一种说法是,有多少条弄堂,就有多少条窑。一条条弄堂里住着一家家的陶户,也藏着一座座龙窑。”许廖华说。

直到现在,瓶窑老街还保留着这些弄堂。

在井头弄深处,有一口花家井,98岁的倪爷爷和老伴就住在井边。

“这口井我们现在还在打水喝呢,后面就是窑山,烧窑那是我爷爷的爷爷的爷爷辈的事啦。”他絮絮叨叨地说着,“听老一辈说过些故事,但记不太清了,只知道以前家里各种陶瓷是真的多,现在都不用了,山上还有很多陶瓷碎片。”

许廖华说,其实很多人都知道瓶窑烧窑的历史,但不一定知道这里也曾是官窑之地。宋代推行“榷酒制”,由朝廷统一酿酒和销售,瓶窑因资源丰富,靠近临安,又临苕溪,交通便利,被选为专门烧制酒瓶的官窑产地。窑山上的酒瓶,既供应民间,也服务朝廷。

那时,苕溪水面船帆如织,陶器被一筐筐挑下山,再装入木船,送往朝廷和江南各地。这些载着瓶窑技艺与声名的陶器,顺着苕溪漂进千家万户。

“这个窑,当时养活了不少瓶窑人,在酒业发展史上也是浓墨重彩的一笔。它不仅是见证古镇沧桑的历史丰碑,更是我们瓶窑人心中最珍贵的文化记忆。”许廖华说。

瓶窑当地有一句老话:风景在窑山,历史在脚下。2018年,瓶窑镇窑山公园提升改造时,在公园东入口附近,意外发现一处南宋古窑址,挖掘出龙窑窑炉3条、砖砌挡墙1道,出土了若干南宋早期的陶器残片。

为保护历史文脉,建设单位特地调整了施工方案,保留了这片1000平方米的遗址区域,并在周围加设了廊架,让来访者可以近距离感受到宋代火窑遗风。

如今,千年窑火虽已冷却,但淬炼的匠心在瓶窑却从未熄灭。瓶窑,已从宋代的官窑之地,成为浙江省省级中心镇和余杭区工业重镇。

在瓶窑老街上,能看到中国民艺;在天目山实验室,全球首款百公里级氢动力无人机“天目山一号”起飞;在梦航智谷,已经汇聚固态锂电池、自旋芯片等多个硬科技项目……

这座因“瓶”而生的古镇,以“窑”的淬炼精神,继续熔铸着传统匠心与现代智造交融的故事。

编者按:

还记得暮春时节走红的“明朝那棵树”吗?静静伫立在余杭苕溪边500多年的它,见证了明朝、清朝、民国、共和国那些事。

到了初夏,“明朝那棵树”热度不减,傍晚来乘凉的人越来越多,也有不少游客特意赶来打卡,感慨岁月变迁、沧海桑田。

这棵古香樟,不仅是苕溪变迁的见证,更是以良渚文化为核心、东西绵延数十公里的良渚文化大走廊上的一抹剪影:从“中华第一城”良渚古城遗址出发,东至千年流淌的大运河文化,西至禅意深远的径山文化,沿线镶嵌着良渚博物院、国家版本馆、瓶窑古镇、安溪老街等众多文化地标。

历史的脉络远不止一棵古树。接下来,跟着我们一起探访像古香樟一样静静伫立的“明珠”,探寻沉睡在岁月深处的故事与风景吧。