记者 俞茜茜 周文锐 通讯员 邓国芳 童小仙

“痛……我整个人像被劈成了两半……”凌晨两点多,浙大二院的急诊室灯火通明。38岁的湖南人小李(化名)被紧急推进抢救室时,脸色惨白如纸,豆大的汗珠不断从额头滚落,双手死死按着胸口,发出断断续续的痛苦呻吟。

这场突如其来、如刀割般撕裂的胸痛,彻底打破了他原本平凡的生活。谁能想到,这场剧痛的背后,隐藏着一个致命的“定时炸弹”——A型主动脉夹层。

整个人像被劈成了两半 38岁厨师体内有颗“定时炸弹”

小李是一名厨师,从事夜宵行业多年,日夜颠倒的工作节奏,加上对夜宵和酒精的偏爱,让他的身体逐渐亮起了红灯。

发病当晚,小李结束了忙碌的工作后,他像往常一样准备收摊回家,却突然感觉胸口一阵剧痛,眼前一黑,险些晕倒在地。同事发现后,立即将他送往医院。

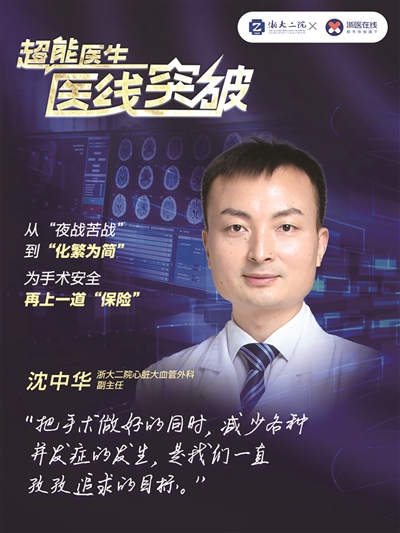

“A型夹层是我们心脏大血管外科最危重的急症之一。我们以前统计的数据显示,有25%的人,可能在发病的那一刹那就不行了,连送医院抢救的机会都没有。”接诊的心脏大血管外科副主任沈中华说,就算没有当场死亡,如果得不到及时治疗,每过一个小时就增加1%的死亡率。

面对如此凶险的病情,一场与死神的赛跑拉开帷幕。

曾经,救治A型主动脉夹层患者对于心脏大血管外科医生来说,就像是一场艰苦卓绝的“攻坚战”。手术常常要持续一整夜,医生们在手术台上争分夺秒,与死神抢夺生命。然而,即便手术成功,患者术后也面临着诸多严峻的挑战。比如肾功能衰竭、神经系统并发症,如昏迷、偏瘫、截瘫等,严重影响患者的生命安全和生活质量。许多患者虽然侥幸保住了性命,却不得不面对漫长而痛苦的康复过程,甚至落下终身残疾。但如今,这一困境正在被逐渐打破。

从“夜战苦战”到“化繁为简”

为主动脉夹层再上一道保险

浙大二院心脏大血管外科团队经过多年的研究与实践,在主动脉夹层救治领域,实现了两大突破性创新,相当于为患者的手术安全上了两道“保险”。

第一道“保险”重点在于对脏器和神经功能的保护。沈中华介绍:“我们会在手术前对患者进行全面、细致的评估,制订个性化的手术方案。在手术过程中,采用先进的监测设备,实时监控患者的脏器功能和神经状态,一旦发现异常,立即采取相应的措施进行干预。同时,团队还会运用特殊的药物和技术,减少手术对脏器和神经的损伤,最大程度地保护患者的身体机能。”

第二道“保险”则是手术方法的变革——从一次大型手术改良为两次相对较小的手术。

传统的主动脉夹层大手术,往往要花费很长的时间,不仅会增加患者的身体负担,还会显著提高手术风险。“我们经过反复研究和论证,决定将手术分为两个阶段。第一次手术,团队将重点放在替换患者最容易破裂、导致直接死亡的主动脉夹层部分,首要目标就是保住患者的性命,避免出现严重的并发症。目标就是让患者能够安全下手术台,避免出现严重的并发症。”沈中华说道,而患者剩余的弓部降主动脉,虽然仍然存在夹层,但在第一次手术成功后,医生会对患者进行精心护理和观察,待患者身体状况稳定,大约半年后,再通过放置支架的方法完成第二次手术,将剩余部分的夹层问题彻底解决。

这一创新的手术方法带来的效果十分显著。通过将手术“化整为零”,患者的术中出血量大幅减少,手术安全性得到了极大提升。同时,两次相对较小的手术,也让患者的身体有了更多的时间恢复和适应,进一步降低了并发症的发生概率。

去年完成30例A型主动脉夹层手术

每位患者都能摆脱病痛走出医院

去年,沈中华副主任个人完成了将近30例A型主动脉夹层手术,均未出现死亡病例,也没有出现相对比较严重的并发症,所有患者最终都能摆脱病痛走出医院。

小李就是这一创新治疗策略的受益者之一。在接受第一次手术后,他顺利度过了危险期,身体逐渐恢复。半年后,第二次手术也取得了圆满成功。如今,重新回到生活正轨的小李感慨万分:“真的不敢想象,如果没有医生们的高超医术和创新治疗,我现在会是什么样子,是你们给了我第二次生命!”

从最早的“夜战苦战”,到如今的精准、高效救治,主动脉夹层的救治经过多年的发展,取得了巨大的进步。在浙大二院心脏大血管外科,让患者存活已经不再是遥不可及的目标,而是最基本的要求。“把手术做好的同时,减少各脏器以及神经系统的并发症发生,是我们一直孜孜追求的目标。”沈中华表示,未来,他将在科主任董爱强的带领下,和团队将继续探索和创新,为更多主动脉夹层患者带来生的希望,守护每一个宝贵的生命。

目前,浙大二院心脏大血管外科有十余位具备主动脉夹层手术资质的医生,在解放路院区、滨江院区、心脑血管专病院区(博奥院区)等设有急诊的各大院区,均安排强有力团队,为突发A型主动脉夹层患者提供及时救治。其中,孔敏杰、沈中华等医生团队目前常态化驻守博奥院区。

(为保护隐私,文内患者为化名)