“昏烂钞印”朱文铜印

郭畀《客杭日记》

罟罟冠衣(元代贵族妇女戴的高冠)

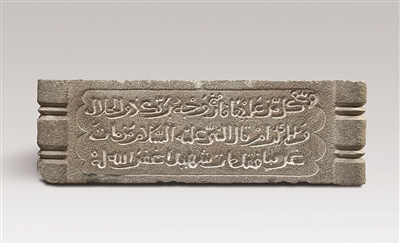

伊斯兰教阿拉伯文石挡垛

内府款孔雀蓝釉瓷梅瓶

元末明初慎庵居士義阳朱致远制古琴

记者 余夕雯

元代是中国历史上商贸空前繁荣的时代,辽阔的疆域让海陆交通畅行无阻,政府的重商政策又催发了经济的高度活跃。在由众多商业都市组成的庞大交通网络中,内贸经济重镇杭州和“海上丝绸之路”(海丝)贸易重镇泉州尤为重要,二者共同作为经济要冲在东南沿海地区相映生辉。

4月25日,《元代的杭州与泉州——河海相依 多元和合》特展在杭州博物馆南馆特展厅亮相。展览共分为“大哉乾元”“杭州(Quinsay-行在):世界上最美丽华贵之天城”“泉州(Zaitun-刺桐):东方第一大港”“杭泉连线 海丝开端”“泉州:万川归海 多元融合”“杭州:融合南北 文化之都”等六个单元。展览以元代为时代背景,分别以元代杭州与泉州的发展情况为讲述主体,带领观众认识元代杭州与泉州特殊的历史地位。

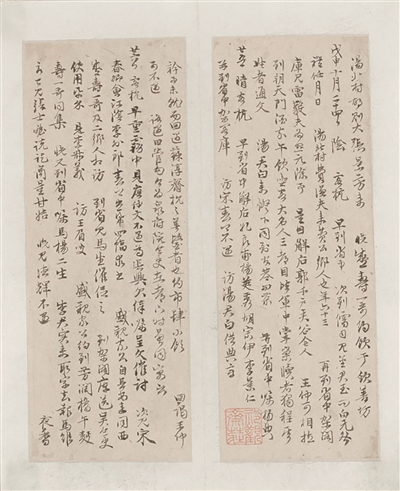

元代文人写的《客杭日记》

步入展厅,穿过青灰色的转角,你会邂逅刻有“杭州路”的铜权,沉甸甸的分量,是元代杭州城市繁荣的见证。跨过橘色的砖墙,仿佛置身泉州的市井喧嚣中,而不同语言文字的石刻,似乎在诉说着曾经异邦商贾的传奇。

这次展览中,有不少不可错过的文物。比如中国丝绸博物馆馆藏文物罟(gǔ)罟冠衣,这是元代贵族妇女所戴的一种“最炫民族风”高冠,高高长长,虽然已经褪去了原本金碧辉煌的色彩,但是依旧可以看到上面精致的花纹。

另一件展出文物,是元代文人郭畀的《客杭日记》。郭畀(1280-1335),字天锡,号云山。美须髯,人称郭髯,他与元朝大书法家赵孟頫、大画家倪瓒都有来往。这部日记记录了郭畀在至大元年八月至次年十月共十六个月的生活、交游、见闻,其中郭氏客寓杭州期间的内容约7500字,被清代学者厉鹗节选,编为《客杭日记》广为流传。本次展出的是藏于首都博物馆的郭畀《客杭日记》真迹残稿部分,共十四页,与现藏于上海图书馆的日记主体可互为补充。

在日记里,他认真写下日期和天气,并将日间访友会客等诸事如实记于当晚的日记。如至大元年十月三十日,他来到杭州南山游玩,这一天他写道:“三十日,晴,冷。汤君白知余事不如意,呼舟过湖,闲行散闷,游南山惠因华严寺,次游开化院,次游石屋洞,俯视洞口深暗不可测,觉阴风逼人,壁上记姓名而回。入胜果尼寺,君白令亲惟德母子,为尼延坐,设茗罢。次游水乐洞,扣寺门久之,乃得入。绕寺皆奇石……”

西湖淤泥里发现的“昏烂钞印”

重要的展品还有浙江省博物馆藏的“昏烂钞印”铜印。这枚印很有意思,在元代时的主要用途,是用来注销作废纸币的。20世纪50年代,在西湖疏浚过程中,工作人员在湖底的淤泥里发现了几枚铜疙瘩,经过清洗后,发现了其中这枚长方形的铜印,印面上是“昏烂钞印”四字,背面还刻有“江东道宣慰使司”以及“至元二十年三月□日造”的字样。

元朝制钞所用桑皮纸质地粗糙, 随着流通周转,变得松软残破,纹样印戳漫漶不清,这种磨损严重难以继续流通的纸币被称作“昏烂钞”,由政府收回销毁。为防止要销毁的纸钞回流社会中,元朝政府采取了在昏烂钞上加盖印戳的措施,昏烂钞铜印即是用于在昏烂钞上钤印的印章,凡有“昏烂钞印”戳记的纸币,表示其已经注销作废,不能再次流通。

展览还有辽宁省博物馆藏的鲜于枢摹补高闲草书千字文卷以及杭州博物馆“镇馆之宝”级文物元代景德镇窑青花瓷塑海鳌山子笔架和景德镇窑青花观音瓷塑像等。

在临展厅三楼,映入眼帘的是以泉州为起点、杭州收尾的双城文化空间,有“世界宗教博物馆”之称的泉州和素以南北融合为文化特征的杭州,用沙盘模型的方式展示各自的城市风采,错落有致的元代遗址群在此汇聚,共振成杭泉永不消逝的文化之声。

展览持续至8月11日(杭州博物馆每周二闭馆),免费开放参观。