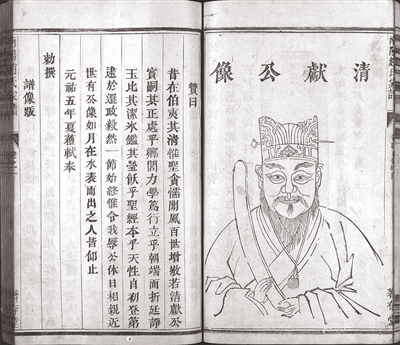

赵抃像

民国时期重建的表忠观

表忠观碑

记者 潘卓盈

1076年,68岁的赵抃(biàn)自觉年事已高,萌生了隐退山林之意,上书宋神宗说自己想告老还乡。

看到奏折,宋神宗脸色骤变,把伺候在旁的内监吓得连忙后退几步。等宋神宗冷静下来,其中一个内监,小心翼翼地询问:“皇上,为何发这么大脾气?”

宋神宗把手里的奏折扔给内监。内监一看,原来是铁面御史的还乡请告书。内监在一旁喃喃道:“赵大人可真是执着,这都第5次上书请辞了!”

赵抃,何许人也?他两任杭州知州,曾奏请朝廷为吴越国王钱氏修坟庙,赐名“表忠观”,这才有了后世的钱王祠和镇馆之宝“表忠观碑”;他和苏东坡亦师亦友,成为莫逆之交,赵抃去世,苏东坡亲自为他撰写碑文;他擅诗词,喜欢以茶会友,和辩才法师、苏东坡一起留下了“龙井三贤”的佳话;《宋史》中,赵抃与包拯同传,我们熟悉的影视戏曲人物“包青天”,一半来自“黑脸”包拯,另一半来自“铁面”赵抃。

不久前,杭州市历史学会传来消息,杭州市历史学会赵抃研究专委会成立。让我们了解一下这个经历了仁宗、英宗、神宗三朝,五任御史,官至副相,名垂青史的大宋名臣吧。

“包青天”原型之一 写入《二十四史》的御史

五次“求退休”都没有被批准,这“铁面御史”赵抃究竟有何本事,为什么宋神宗迟迟不愿意放他走呢?

赵抃,字阅道,号知非子。1008年,他出生于浙江衢州一个不起眼的小村子里,虽是官宦世家,可到祖父一代,早已衰落。少年时候的赵抃,并不算好命,年幼之时,父亲便早早离世,本来就不富裕的家庭变得更为艰难,由母亲和长兄共同抚养长大。

他自幼毅力超群,才华横溢,勤学不辍,后考中进士。再后来因工作出色又被举荐为殿中御史,在殿中御史的任上,赵抃开始名动京师。

看到这里,是不是觉得他的故事和“包青天”很相似,没错,“包青天”的身世和长相均是后人根据赵抃的故事进行加工改编而成的。实际上,历史上的包拯一副白面,真正的“黑脸”是同时期的赵抃,他肤色黝黑,宛如铁面,加之“弹劾不避权幸,声称凛然”,因官居御史,加上脸色黝黑,被人称作是“铁面御史”。

历史上清官很多,但赵抃是唯一一位被写进《二十四史》的御史,成语“铁面御史”说的就是赵抃。千百年来,无数说书唱戏之人,为了塑造鲜明的艺术形象,将赵抃和包拯“合二为一”,逐渐演变。如今,“黑脸包公戏”无人不知,其实,那张真正的“黑脸”,却日益模糊,被大多人遗忘在历史的尘埃里。

两度出任“杭州市长” 奏请朝廷修建“钱王祠”

在浙江历史文化名人中,赵抃占有十分重要的一席之地。赵抃与杭州结下了不解之缘,他晚年曾两度出任杭州知州。历史上,杭州最有名的“老市长”,是白居易和苏东坡。其实,赵抃这位北宋“杭州老市长”,同样留下了不少美谈。

神宗熙宁三年(1070年)四月,赵抃首次出任杭州知州。他在杭州执政时,对百姓、部属十分宽厚,于是不少人心存侥幸,成为偷盗者。然而,赵抃没有让盗贼横行,他对那些为非作歹、情节严重的恶徒严加处置,给了盗贼狠狠的打击。很快,杭州境内就安宁太平了。同年十二月,赵抃调离杭州。

熙宁十年(1077年)五月,赵抃再次出任杭州知州时,杭州百姓夹道欢迎。这也是赵抃仕途的最后一站。

第二次出任杭州知州,赵抃深感吴越王有功于后世,应得到人们的敬重。然而不到百年,吴越国王钱氏的陵墓、庙宇以及家族坟墓等共约30处,都处于荒废状态。于是,赵抃奏请朝廷为吴越国王钱氏修坟庙。

赵抃的建议既有凝聚地方对王朝的向心力意义,也有平和杭州人心的意图。朝廷理解了赵抃的意思,便以皇帝的名义将妙音院改赐名为表忠观,也就是“钱王祠”的前身。

“表忠观”建好后,谁来写碑文呢?赵抃想到了自己最信任的朋友苏东坡。当时苏东坡已经不在杭州了,但苏东坡有在杭州任职的经历,对钱镠的贡献非常了解。苏东坡非常乐意接受这个任务,次年便写出了《表忠观碑记》,并刻石立碑。这篇文章一字不漏地完整抄录了赵抃的奏疏,只是在最后加上了四字为句的一段铭文。

六度迁徙的“表忠观碑”

是钱王祠的镇馆之宝

赵抃所建的表忠观,后毁于兵火。现在的钱王祠,是2003年在明嘉靖年间柳浪闻莺内表忠观的旧址上重建的,苏东坡写的“表忠观碑”,就在这里。

《表忠观碑记》是苏东坡留给杭州的唯一见证吴越国历史的碑石文物。文章梳理钱王三代人历史事迹的脉络,将钱镠和他的后代为维护国家的统一,纳土归宋,使江南大地免于战火的事迹表述得清清楚楚。经过北宋的元祐党争,苏东坡的手迹已遭大量毁损,《表忠观碑记》是苏东坡留存下来的不可多得的书法珍品。

《表忠观碑记》全文850字,光华夺目,风格清雄,文章之规范,书法之豪放,苏东坡的政治宿敌王安石,看了后也连连赞道:表忠观碑文诚为“三王世家”体。

在近千年的漫漫岁月中,表忠观碑经历的迁徙和各种灾难,充满传奇色彩。最早一次迁徙,是南宋高宗绍兴十三年(1143年)时,皇上敕令将表忠观碑从碑座上一块块移下来,迁徙到南宋太学(即今杭州延安路红楼的位置)。那时候太学刚刚建立,宋高宗将自己写的石经竖于太学的同时,还看中了表忠观碑。四块表忠观碑每块重达三吨,从玉皇山迁到太学,这是表忠观碑经历的第一次长途迁徙。

1518年,表忠观碑随南宋石经迁至杭州府学(今孔庙碑林),此时它已是400岁高龄。数百年的光阴使表忠观碑伤残重重,但字迹尚清晰可辨,这是第二次迁徙。

1560年,明嘉靖年间杭州郡守陈柯建议,依据原碑重刻表忠观碑。新刻的表忠观碑立于同年在柳浪闻莺景区改建的表忠观内,而宋刻的表忠观碑依旧立于府学之中。

到了清代,杭州府学内的表忠观碑已不知去向。有一年秋天,杭州府学的一位余教授和好友为了能一睹苏东坡楷书大字的风采,在查看了很多记载后,确定表忠观碑还在府学内,便一处处翻检,经过多次寻找,终于在泥地中找到两块残碑,剔除苔藓,他们发现这就是失踪多年的宋刻表忠观碑。失而复得的残碑当然就成了宝贝,后来被移至钱王祠内,这是表忠观碑的第四次迁徙。

1977年,钱王祠旧址辟为聚景园。此时祠中石碑大部分已遭毁损,表忠观碑再次蒙难,宋碑佚失,只剩下明刻的三块碑石,后被移入杭州碑林。这是表忠观碑的第五次迁徙。

2003年,钱王祠重建,表忠观碑这才从杭州碑林移至钱王祠内,完成了它的第六次迁徙,也成为钱王祠的镇馆之宝。

(下转B02版)